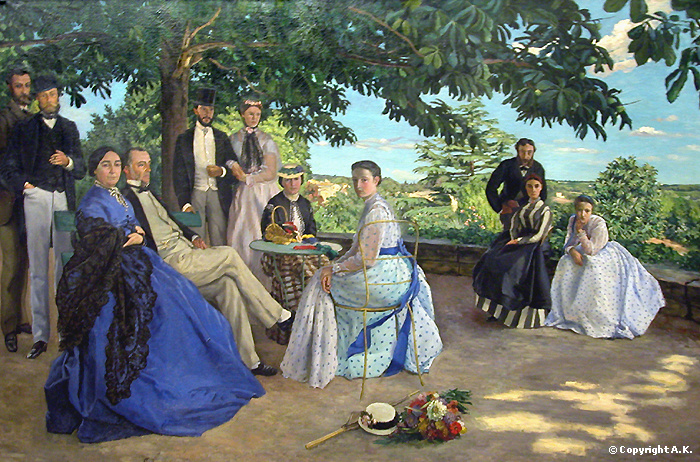

Frédéric Bazille, la Réunion de Famille, 1867

.

Comme on ne l’a compris qu’après la mort de Proust, À la recherche du temps perdu fait le récit de sa propre genèse. Le personnage principal, quoique distinct de l’auteur, est aussi le narrateur, et sa vie durant, il rêve d’écrire, essaie parfois d’un « côté » ou de l’autre mais sans trouver le bon, échoue longtemps car l’écriture qu’il « recherche », à l’instar d’Albertine, est tantôt « prisonnière », tantôt « fugitive », jusqu’à la révélation finale du Temps retrouvé. On comprend alors que le roman qu’on termine est celui même que le Narrateur va commencer ; il convient donc d’aussitôt le relire, puisqu’on l’a lu sans comprendre.

Que découvre-t-on à la relecture ? Le cheminement particulier du Narrateur, certes, mais aussi, et comme en miroir, un trait commun à la plupart des personnages, à qui l’on fait pourtant la réputation d’être tous différents. Ce trait commun, à ma connaissance, seul Michel Schneider l’a décelé : « Dans la Recherche, les célibataires du livre, les faux écrivains ne manquent pas : Bloch, Verdurin, Charlus, Bergotte, Swann, et le narrateur lui-même… » (Maman, L’un et l’autre, p. 180). Encore le psychanalyste ne retient-il que six noms, et tous masculins. C’est en fait une vingtaine de personnages des deux sexes – les principaux et quelques comparses – qui illustrent un rapport, juste ou faux, à l’écriture, du moins une façon particulière de s’inscrire dans la langue ou de se vouer à la culture. Autrement dit, Proust a peuplé la Recherche de figures d’écrivain et le but de cet article est d’en faire l’inventaire.

.

Outre le Narrateur (dont il ne sera pas ici question), trois personnages sont présentés comme des écrivains non pas ratés, mais véritables.

Le premier (par ordre d’entrée en scène), repéré comme tel par la critique, c’est Bergotte. Le Narrateur découvre ses romans au collège ; il le rencontre chez les Swann ; il raconte son agonie devant La Vue de Delft. Quoique, passée l’enfance, le Narrateur l’admire un peu moins, rien ne permet de le compter parmi les faux écrivains. D’ailleurs, on ne l’oubliera pas : « On l’enterra, et toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés trois par trois, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n’était plus, le symbole de sa résurrection. » (Pléiade, éd. Clarac, vol. III, p. 188.)

Le deuxième écrivain – que la critique, bizarrement, a ignoré –, c’est la marquise de Villeparisis. Le Narrateur évoque assez longuement ses « Mémoires d’elle qu’on a publiés depuis… » (II, 185). Sans doute ne s’agit-il pas d’une œuvre de fiction, mais on sait l’attention passionnée que Proust portait aux Mémoires du duc de Saint-Simon, de la comtesse de Boigne, et l’on sait surtout que le temps transforme les souvenirs en fictions. Aussi serait-ce aller contre le texte proustien que de nier « les dispositions littéraires » de Mme de Villeparisis (II, 195). Elle s’avère cependant piètre critique : « Mme de Villeparisis, interrogée par moi sur Chateaubriand, sur Balzac, sur Victor Hugo, tous reçus jadis par ses parents et entrevus par elle-même, riait de mon admiration, racontait sur eux des traits piquants (…) et jugeait sévèrement ces écrivains… » (I, 710). À l’instar de Mme de Boigne cinglant Chateaubriand, de Sainte-Beuve raillant Stendhal, la marquise se trompe qui applique aux créateurs des règles bien établies, celles de l’académisme ou de la mondanité, sans deviner qu’un créateur n’est grand que s’il s’en affranchit, comme le fera le Narrateur, comme le fait le troisième écrivain véritable.

Ce troisième n’est qu’un comparse. Dans le manuscrit de La Fugitive, son nom est laissé en blanc, mais la biographie que le Narrateur lui attribue – neveu des Verdurin, amant de Rachel et mari d’Andrée, l’amie d’Albertine – permet de l’identifier à l’Octave qui, lors du premier séjour à Balbec, passait ses après-midis au golf et ses soirées au casino. Voici ce que le Narrateur, bien plus tard, nous en dit : « Ce jeune homme fit représenter de petits sketches, dans des décors et avec des costumes de lui, et qui ont amené dans l’art contemporain une révolution au moins comparable à celle accomplie par les Ballets russes. Bref les juges les plus autorisés considèrent ses œuvres comme quelque chose de capital, presque des œuvres de génie, et je pense d’ailleurs comme eux… » (III, 605. Octave est l’anagramme de Cocteau puisqu’en latin le u et le v sont une seule et même lettre.)

.

À côté de ces écrivains authentiques, il en est d’autres qui ont écrit des œuvres estimables pour s’épuiser ensuite dans une vie médiocre. S’ils n’ont pas toujours été de faux écrivains, des « célibataires de l’art » (III, 892), ils le sont devenus ou redevenus.

Verdurin, comme nous l’apprend le (pastiche du) Journal des Goncourt, avait publié dans sa jeunesse une étude sur Whistler « où vraiment le faire, le coloriage artiste de l’original Américain, est souvent rendu avec une admirable délicatesse par l’amoureux de tous les raffinements, de toutes les joliesses de la chose peinte qu’est Verdurin. » (III, 709.) De son côté, Legrandin, bien qu’ingénieur de profession, s’était fait une réputation comme poète et comme romancier.

Leur faute, c’est d’avoir sacrifié leur talent littéraire à des « vices » : le snobisme et l’inversion dans le cas de Legrandin, le mariage dans celui de Verdurin. Je dis faute, le Narrateur écrit vices, car cette métaphore des « célibataires de l’art » doit s’entendre comme un jugement : si la création, c’est la résurrection – n’est-ce pas ce que proclame l’hommage funèbre à Bergotte ? – les célibataires de l’art disparaîtront dans la géhenne de l’oubli ; tel sera le châtiment d’une vie d’égarements. Car c’est moins le génie qui leur aura manqué que l’énergie, la volonté, le travail et la lucidité. Ils se sont engagés dans la quête de satisfactions sociales ou sensuelles qui sont à l’opposé de ce que le Narrateur appelle « la vraie vie », laquelle est à la portée de tous : « La vraie vie (…), c’est la littérature ; cette vie qui, en un sens, habite à chaque instant chez tous les hommes aussi bien que chez l’artiste. Mais ils ne la voient pas parce qu’ils ne cherchent pas à l’éclaircir. » (III, 895.)

.

Ainsi, Swann. Avec un nom qui fait songer au Cygne de Mallarmé (swan en anglais), au « Poëte », il a gâché sa vie pour des femmes sans intérêt. Quand il découvre qu’elle ressemble à Zéphora, la fille de Jéthro que Botticelli a peinte sur un mur de la chapelle Sixtine, Swann s’engage dans une idéalisation de la femme aimée qui aurait pu faire d’Odette sa Muse, – beauté troublante, parée de toutes les vertus, inspiratrice. Mais, incapable de travail assidu, il meurt sans avoir terminé seulement son ouvrage sur « Ver Meer de Delft » (comme dit Proust, I, 198, 240, 298, 353). Swann est le prototype de ces « célibataires de l’art » que le Narrateur décrit comme des amateurs enthousiastes, mais stériles, des lettrés sans livres.

Même ainsi définie, cette catégorie se laisse difficilement cerner. Le baron de Charlus doit-il y être rattaché ? Son verbe prolixe et fastueux retentit à travers toute la Recherche, et c’est peu dire qu’il s’époumone dans une vaine éloquence. A-t-il rêvé d’écrire ? Le Narrateur ne le dit pas. Comment pourrait-on alors le ranger parmi les faux écrivains ? Mais s’il n’est pas un double stérile du Narrateur, qu’est-il d’autre ? Il y a, dans ses fameux discours, trop d’acrobaties syntaxiques, de traits mordants, d’images dignes de son créateur, pour qu’on renonce à le classer parmi les célibataires du livre.

Mais en ce cas, pourquoi ne pas lui adjoindre un personnage que Michel Schneider ne nomme pas : la duchesse de Guermantes. Nulle part le Narrateur n’affirme ni seulement ne suggère qu’elle ait jamais écrit. Et pourtant, par ses bons mots, elle rejoint une classe d’esprits que Proust connaissait bien, celle de Caillavet, de Flers, Porto-Riche, autrement dit des auteurs dramatiques qui écrivaient pour le boulevard. Son erreur, qui fait d’elle un faux écrivain, ce n’est pas de n’avoir rien publié, c’est d’avoir confondu les mots d’auteurs avec la vraie littérature : « …ce que la duchesse plaçait au-dessus de tout, ce n’était pas l’intelligence, c’était – forme supérieure selon elle, plus rare, plus exquise, de l’intelligence élevée jusqu’à une variété verbale de talent – l’esprit… » (II, 460). Or – étrangeté qui indique de quelle confusion la duchesse Oriane se rend coupable, – quand elle parle de son esprit, Mme de Guermantes use du mot rédaction, comme s’il s’agissait d’un art d’écrire : « (Les admirateurs d’Oriane) étaient arrivés à imiter tant bien que mal sa manière de s’exprimer, de juger, ce que Swann eût appelé, comme la duchesse elle-même, sa manière de ‘‘rédiger’’. » (II, 462.)

Et que dire de son neveu, Robert de Saint-Loup ? N’est-il pas, lui aussi, un écrivain virtuel ? « Ce jeune homme (…) n’avait d’estime et de curiosité que pour les choses de l’esprit, surtout pour (les) manifestations modernistes de la littérature et de l’art (…) et passait des heures à étudier Nietzsche et Proudhon. » (I, 732.) Dans l’élan passionné qui porte cet étudiant vers la culture comme dans les encouragements qu’il prodigue au Narrateur, il n’est pas illégitime de soupçonner un rêve d’écriture qui ne se concrétisera pas. Ce qui nous est dit par ailleurs de Saint-Loup suggère que ce sont peut-être la modestie ou la pudeur ou l’honnêteté qui l’ont retenu de prendre la plume.

.

Bloch n’a pas eu tant de scrupules, qui ouvre la galerie des ratés pompeux. Condisciple du Narrateur, Bloch le précède dans la voie des découvertes littéraires. Encore n’a-t-il pas lu le livre (de Bergotte) qu’il recommande, et s’exagère-t-il le talent de son poète de prédilection, Leconte de Lisle, alors qu’il en dédaigne que le Narrateur juge évidemment supérieurs puisqu’il s’agit de Racine et Musset. Insincérité, manque de lucidité, pédantisme, vulgarité tapageuse… le Narrateur, plus antisémite encore qu’homophobe, accable son ami Bloch d’un bout à l’autre de la Recherche.

Comme auteur, Bloch n’est qu’un plagiaire. C’est apparent dès sa première apparition où il singe l’insolence des potaches et l’afféterie des poètes du Parnasse, et ce l’est encore à la dernière : Françoise « se fâchait seulement que je racontasse d’avance mon article à Bloch, craignant qu’il me devançât, et disant : ‘‘Tous ces gens-là, vous n’avez pas assez de méfiance, c’est des copiateurs’’. Et Bloch se donnait en effet un alibi rétrospectif en me disant, chaque fois que je lui avais esquissé quelque chose qu’il trouvait bien : ‘‘Tiens, c’est curieux, j’ai fait quelque chose de presque pareil, il faudra que je te lise cela.’’ (Il n’aurait pu me le lire encore, mais allait l’écrire le soir même.) » (III, 1034.) Mais si Bloch se comporte ainsi, c’est qu’il n’a pas su trouver son style, qui « est une question non de technique mais de vision ». (III, 895.)

N’avoir pas trouvé son style, se complaire dans une langue prétentieuse et insincère, c’est aussi le ridicule du marquis de Norpois. Ses couplets chez les parents du Narrateur, comme ses éditoriaux dans la France en guerre, en font le symbole de la langue de bois. Écrivain, Norpois ? Non pas, mais écrivant, et de la pire espèce, tout comme Morel devenu journaliste. Car, par un mouvement irrépressible, de même qu’à partir de Sodome et Gomorrhe une demi-douzaine de mondains se révèlent homosexuels, presque autant s’avisent de publier. Et même ceux qui s’en abstiennent sont néanmoins inscrits dans un rapport au langage qui, tout en leur restant particulier, nourrit la méditation du Narrateur sur l’essence de la littérature.

Aussi n’est-ce pas seulement pour l’amusement du lecteur que Françoise se bat avec les mots, voire en invente : « La duchesse doit être alliancée avec tout ça, dit Françoise en reprenant la conversation aux Guermantes de la rue de la Chaise, comme on recommence un morceau à l’andante. Je ne sais plus qui qui m’a dit qu’un de ceux-là avait marié sa cousine au duc. En tous cas c’est de la même ‘‘parenthèse’’. » (II, 22.) Son insertion approximative dans la langue française fait d’elle un créateur involontaire. Contrairement à Brichot – l’universitaire pontifiant qui s’est voué à l’étude scientifique de la langue, – Françoise, comme Céleste Albaret (Proust a donné le nom de sa servante à une couturière), accède spontanément à une poésie naïve qui suggère la revanche de l’ignorance inspirée sur le savoir stérile.

.

En définitive, les différents personnages de la Recherche illustrent les postures possibles face à la littérature. Et la société que le Narrateur traverse est moins historique qu’allégorique : c’est un monde d’écrivains. Au demeurant, rares sont ceux qui échappent à cette logique interne du texte proustien : déployer la question de l’écriture. La Sonate de Vinteuil, avec sa « petite phrase », est encore une figure de l’écriture, comme l’art du peintre Elstir est une métaphore de l’art du romancier qui compose lui aussi des paysages et des portraits.

.

Même la famille du Narrateur comporte des figures d’écrivains inachevés. Comme dans la Bible (selon les chrétiens), les ancêtres du Christ traversent des épreuves qui ne reçoivent leur signification ultime que rétrospectivement, à la lumière de la Passion, certaines aïeules du Narrateur, quoiqu’enfoncées dans une nuit improductive, annoncent à leur insu son triomphe.

Ainsi en va-t-il de « cette tante Léonie qui, depuis la mort de son mari, mon oncle Octave, n’avait plus voulu quitter, d’abord Combray, puis à Combray sa maison, puis sa chambre, puis son lit et ne ‘‘descendait’’ plus, toujours couchée dans un état incertain de chagrin, de débilité physique, de maladie, d’idée fixe et de dévotion. » (I, 49.) Avec ses rites – celui du thé – et ses mythes – la tante Léonie se fait gloire de ne jamais dormir, – cette retraite en préfigure une autre, celle du Narrateur lui-même dont un jour viendra où à son tour il ne quittera plus son lit. La réclusion de la tante Léonie, si propice pourtant à la fermentation de l’écriture, reste inféconde, parce qu’elle n’ouvre jamais un livre. Mais la matière même d’un certain livre, depuis les commérages qu’elle arrache à ses rares visiteurs jusqu’au projet perpétuellement repoussé d’aller revoir à Tansonville une maison pleine de souvenirs, alimente l’incessant soliloque, l’inépuisable narration, qu’elle marmonne dès qu’elle est seule mais qui s’entend de la chambre voisine.

De son côté, la grand-mère du Narrateur, qui cite à tout propos les lettres de la marquise de Sévigné, témoigne certes de l’impression heureuse que peut produire le style d’un grand modèle sur un esprit raffiné, mais elle incarne du même coup le risque que fait peser sa vaste culture sur la destinée du Narrateur : lui aussi a su lire, lui aussi cite volontiers, mais saura-t-il se dégager des influences et élaborer, à sa tour, une grande œuvre autonome qu’à leur tour d’autres célibataires de l’art citeront avec délectation ? Qu’après bien des années d’errance et de « temps perdu », d’un « côté » puis de l’autre, il réussisse à créer ne doit pas faire oublier que l’impossibilité d’écrire est, chez Proust comme chez Kafka, l’angoisse qui porte l’œuvre.

.

Le problème, à chaque génération, se repose. Dans une page singulière, le Narrateur semble avoir l’intuition de ce qu’il adviendrait de beaucoup de ses lecteurs : « Et alors elle (Albertine) me répondit (…) par ces paroles du genre de celles qu’elle prétendait uniquement dues à mon influence, à la constante cohabitation avec moi (…) et je fus, malgré tout, profondément attendri car je pensai : Certes je ne parlerais pas comme elle, mais tout de même, sans moi, elle ne parlerait pas ainsi, elle a subi profondément mon influence, elle est mon œuvre… » (III, 129).

Lisant Proust comme Saint-Loup lisait Nietzsche, le citant comme la grand-mère citait Mme de Sévigné, imitant son style comme Albertine a cru le faire, appliquant sa vision au monde pourtant nouveau dans lequel il se meut – avec agilité ou pas – comme le baron de Charlus appliquait à son monde les interprétations balzaciennes, enfin rêvant d’écrire, le lecteur de la Recherche intègre à son tour le cortège des figures d’écrivain, devient l’une d’elles.

.

François Comba