[caption id="attachment_2101" align="aligncenter" width="640"]«Vous êtes priés d’assister au convoi et enterrement de Très-Haut et Très-Puissant Seigneur Monseigneur Louis, duc de Saint-Simon, pair de France, comte de Rasse, grand d’Espagne de la première classe, chevalier des ordres du roi, gouverneur pour Sa Majesté des ville, citadelle et comté de Blaye, grand bailly et gouverneur de Senlis, capitaine du Pont-Sainte-Maxence, vidame de Chartres, marquis de Ruffec, comte de La Ferté-Vidame, baron des baronnies d’Aizie, Ampurée, Martreuil, Vériers et autres lieux, décédé en son hôtel rue de Grenelle, faubourg Saint-Germain, qui se fera mercredi 5 mars 1755, à cinq heures du soir, en l’église de Saint-Sulpice, sa paroisse. Requiescat in pace. »

Manuscrit autographe des Mémoires du duc de Saint Simon (BNF)[/caption]

Manuscrit autographe des Mémoires du duc de Saint Simon (BNF)[/caption]

Ceux qui reçurent ce faire-part savaient que le défunt était né quatre-vingts ans plus tôt, dans la nuit du 15 au 16 janvier 1675, à Paris, – entre Sciences Po et Sciences Po, à mi-chemin du « 56 » et du « 28 » de la rue des Saints-Pères, dans un hôtel particulier aujourd’hui enfoui sous le boulevard Saint-Germain. Ils se souvenaient qu’il avait été ministre de son ami, le régent Philippe d’Orléans, puis nommé par lui ambassadeur à Madrid. Ils ignoraient en revanche qu’il laissait une masse presque infinie de cahiers qui fascineraient Balzac, Stendhal, Proust, – Proust surtout, – et d’autres de moindre envergure : Sainte-Beuve, Curtis, Sollers.

.

Pour quelques semaines encore, Saint-Simon figure au programme de l’agrégation de lettres modernes. Ça n’a pas échappé au Magazine littéraire qui lui a consacré son numéro de janvier. Dispensés de lire l’intégralité des Mémoires – huit volumes en Pléiade – les étudiants seront interrogés sur une séquence de la chronique de 1710 (vol. III, p. 828-930), qui a fait l’objet d’une édition séparée en GF. Il s’agit de l’Intrigue du mariage de M. le duc de Berry.

C’est un récit où l’auteur et narrateur des Mémoires sort de son rôle habituel de témoin pour devenir le personnage principal. Il veut obtenir de Louis XIV qu’il marie son petit-fils (légitime), le duc de Berry, avec sa petite-fille (par bâtardise), fille du futur régent. Aussi monte-t-il une intrigue dans laquelle il entraîne quatre membres de la famille royale, deux ducs et pairs, un maréchal de France, deux des filles de Colbert, quelques veuves et le confesseur du roi.

« Telles furent les machines et les combinaisons de ces machines, que mon amitié pour ceux à qui j’étais attaché, ma haine pour Madame la Duchesse, mon attention sur ma situation présente et future, surent découvrir, agencer, faire marcher d’un mouvement juste et compassé, avec un accord exact et une force de levier, et que l’espace du carême commença et perfectionna, dont je savais toutes les démarches, les embarras, et les progrès par tous ces divers côtés qui me répondaient, et que tous les jours aussi je remontais en cadence réciproque. »

L’opération réussit, à la grande joie des parents. « La mienne était égale à la leur, mais elle ne fut pas sans amertume. »

Car les parents s’étaient mis en tête que Saint-Simon voulait pour sa femme la place de dame d’honneur de la mariée. Qui n’en aurait pas voulu ? La place donnait accès à toutes les cérémonies, garantissait un appartement à Versailles et des séjours à Marly, procurait vingt mille livres de gages (soixante-dix ans de salaire ouvrier) ; elle offrait un marchepied pour se hisser et s’enrichir. En poussant au mariage, notre auteur pensait à lui et à sa femme – il n’en fait pas mystère ; mais plus d’influence sans plus de responsabilités leur aurait mieux convenu. « Elle et moi abhorrions également une place si au-dessous de nous en naissance et en dignité. »

.

Je doute que les agrégatifs comprennent jamais cette phrase. En tout cas, les préfaciers et contributeurs d’occasion qui ont fleuri sous la manne ne les aident pas, qui ne la comprennent pas eux-mêmes.

.

Pour ce qui est du mot « dignité », ça va à peu près. Ils savent – Saint-Simon le leur répète assez – qu’il était duc et pair. Encore restent-ils évasifs sur la portée de ces trois mots…

L’institution d’un duché-pairie exigeait trois étapes : l’érection formulée par le roi dans des lettres patentes dûment scellées ; leur enregistrement par le Parlement de Paris, cour de justice et cour d’appel ; la réception du bénéficiaire par cette même chambre. Pour le duc de La Rochefoucauld, père du moraliste, ça avait pris quinze ans ; pour Claude de Rouvroy, favori de Louis XIII et père de notre auteur, tout s’était fait en quinze jours, avant le 1er février 1635.

Un duché-pairie était un fief affublé d’un nom (pas toujours en rapport avec la toponymie), assorti d’un titre et doublé d’un office.

Le fief exigeait un domaine si vaste et si riche que Louis XIII avait donné à son favori quatre cent mille livres pour racheter la terre de ses ancêtres, – quelques dizaines de paroisses à l’est de la Picardie, entre Ham et Saint-Quentin.

Le titre de duc surplombait les qualités, sans vraie hiérarchie entre elles, de baron, comte, marquis, vicomte, vidame…

Mais l’essentiel, c’était la pairie.

Cet office conférait un rôle lors du sacre : écho du temps où la monarchie était élective, les pairs couronnaient le roi ; et après qu’ils avaient été reçus au Parlement, ils participaient aux délibérations.

Pour siéger, le deuxième duc de Saint-Simon dut attendre d’avoir l’âge requis, vingt-cinq ans, et encore attendre le bon vouloir des robins du Parlement, jamais pressés d’ôter leur bonnet pour entendre un duc « opiner », devant un public restreint certes, mais en toute liberté puisqu’aucune censure n’y pénétrait, ni celle du roi, ni celle de l’archevêque de Paris. Louis de Rouvroy prit séance le 3 février 1702, – date capitale pour lui, mais que GF et le Magazine littéraire oublient, ce qui en dit long sur leur maîtrise du sujet. Il succédait à son père au douzième rang des pairs laïques, derrière les ducs d’Uzès, d’Elbeuf, de Montbazon, de Ventadour, de Vendôme, de La Trémoille, de Sully, de Luynes (son ami Chevreuse), de Lesdiguières, de Brissac et de Richelieu. L’extinction, entre 1711 et 1717, des Créqui-Lesdiguières, des Bourbon-Vendôme et des Lévis-Ventadour l’éleva au neuvième rang.

Notre duc et pair jouissait d’honneurs visibles (son épouse partageait avec les Enfants de France le droit de s’asseoir sur un tabouret en présence du roi), imprescriptibles, héréditaires, – transmissibles « pour en jouir et user (…) perpétuellement et à toujours (…) par ses hoirs mâles, avec les honneurs, autorités, prérogatives, séance, profits et privilèges… ». Privilèges enviés, et les ducs et pairs se sentaient menacés par les princes du sang, les bâtards royaux, les princes étrangers, les ducs sans pairie, les cardinaux, les ministres et les parlementaires. À en croire Saint-Simon, il fallait être sur ses gardes, ne rien laisser passer.

Or, faire de l’épouse d’un duc et pair une domestique, même fort haute et bien payée, c’était l’abaisser. Sans doute, la duchesse de Bourgogne, petite-bru de Louis XIV par son mariage avec le frère aîné du duc de Berry, avait pour dame d’honneur la veuve du duc du Lude ; sauf qu’Henri de Daillon du Lude, grand-maître de l’artillerie, n’avait jamais été élevé à la pairie.

Si encore la future duchesse de Berry avait eu l’espoir de mourir reine ; mais, le 15 février 1710, la duchesse de Bourgogne avait mis au monde le futur Louis XV. Couple de cadets, les Berry n’avaient aucun avenir.

Sur tout cela, Saint-Simon étant disert à défaut d’être clair, la critique n’a point trop démérité. Il n’en va pas de même sur l’autre mot décisif, qu’elle passe entièrement sous silence : « naissance ». Tout comme elle ignore ce qui incessamment la rappelait : le blason du mémorialiste.

.

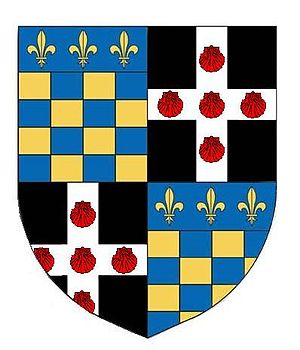

Louis de Rouvroy de Saint-Simon portait écartelé : aux premier et quatrième quartiers échiquetés d’or et d’azur, au chef d’azur, chargé de trois fleurs de lys d’or (de Vermandois) ; aux deuxième et troisième de sable, à la croix d’argent, chargée de cinq coquilles de gueules (de Rouvroy).

Au XVIIIe siècle, les blasons apparaissaient partout : au portail des châteaux, aux portières des carrosses, sur la livrée des laquais. On en déduisait le nom du sire, son titre quand l’écu était timbréd’une couronne, et, si elle était assez prestigieuse pour qu’un quartier l’évoquât, sa naissance.

Saint-Simon aurait pu signaler, sur les armoiries qu’il fit enregistrer vers 1696, qu’il était proche cousin des Condé, premiers princes du sang, des Montmorency, premiers barons chrétiens, des Crussol d’Uzès, premiers pairs de France, de la marquise de Montespan, née Rochechouart-Mortemart, grand-mère, justement, de la future duchesse de Berry. Sobre pour une fois, il s’abstint, parce que « Vermandois » suffisait, écrasait tout cela.

Le plus tristement fameux des comtes de Vermandois, Herbert II, mort en 943, descendait de Pépin et Bernard, rois d’Italie, fils et petit-fils de Charlemagne. Sa lignée se termina par une fille, préemptée par un prince capétien, frère du roi Philippe Ier, mais des collatéraux, issus d’Eudes IV l’Insensé, subsistèrent comme simples châtelains. En 1337, leur héritière, Marguerite de Saint-Simon, épousait un voisin, Matthieu Ier, dit le Borgne, sire de Rouvroy.

Autrement dit, le duc de Saint-Simon descendait de Charlemagne. Sinon par le premier sire de Rouvroy, du moins par son épouse. Compte-tenu de la rareté des sources, les généalogistes estimaient que la transition par une femme n’ôtait rien à la splendeur d’une telle filiation ; d’aucuns avançaient que Marguerite n’avait pu épouser qu’un égal, donc un cousin, Carolingien comme elle. Au demeurant, la régente Anne d’Autriche avait offert au premier duc de Saint-Simon de le déclarer « prince étranger » en tant que descendant d’augustes souverains, – de l’égaler, du moins en titre, aux ducs de Guise et autres princes lorrains ; c’est seulement parce qu’il ne voulait rien devoir à Mazarin que le père du mémorialiste avait refusé.

C’était cela, la « naissance » de Saint-Simon.

On objectera que, même si personne ne la contestait, la filiation était lointaine.

Pour ce qui était de la noblesse du sang, une goutte ancienne valait des litres ; et Henri IV avait été proclamé roi de France parce qu’il sortait de Saint Louis, quoique ce fût à la dixième génération.

On objectera que la place de dame d’honneur n’était pas destinée au mari, mais à l’épouse.

Née Durfort-Duras, Mme de Saint-Simon ne descendait pas de Charlemagne, mais elle était tout de même issue d’un frère du pape Clément V, de quelques rois d’Écosse, du connétable Anne de Montmorency, des Bourbon-Montpensier et de Guillaume le Taciturne, qui libéra la Hollande du joug espagnol. Par ce dernier, elle était cousine de Guillaume III d’Orange-Nassau, stathouder des Provinces-Unies et roi d’Angleterre. En plus du cardinal de Bouillon, qui avait baptisé son mari, elle comptait quatre maréchaux dans sa parentèle : son père, son oncle, leur oncle – c’était Turenne – et leur grand-père. Un autre de ses oncles était passé en Angleterre, où, chose rare pour un Français, il avait été fait chevalier de la Jarretière ; il s’était remarié – aussi secrètement que la marquise de Maintenon… – avec la veuve du roi Charles II Stuart, sœur du roi de Portugal.

En regard, la duchesse du Lude n’était qu’arrière-petite-fille du célèbre Sully et petite-fille du chancelier Séguier. Que, pour amadouer notre auteur, le roi dispensât son épouse de lui céder le pas n’atténuait pas l’outrage : Mme de Saint-Simon ne considérait pas Mme du Lude comme une égale.

.

Il est d’usage de déplorer qu’un esprit aussi vigoureux que Saint-Simon ait égaré son énergie dans des problèmes de préséances. Le profane a beau jeu de dire que ces soucis périmés rendent ses Mémoires obscurs, grotesques et fastidieux ; et l’initié ne sait que répondre, qui assimile son amour du duc et pair à une sorte de vice injustifiable, ni démocratique ni républicain.

Patrick Dandrey, en GF, célèbre l’art de « donner l’être à des riens », qui est l’art même de la fiction. Dans La Guerre civile des langues, Marc Hersant compare les Mémoires à l’Ecclésiaste, et Saint-Simon à Dante…

C’est fort bien vu, fort bien dit ; j’ajouterais cependant quelque chose.

La préséance qui l’obsédait, il n’en a jamais pris conscience, – et la critique non plus ! Lui-même ne pouvait la concevoir, mais la seule préséance qui l’eût calmé, celle dont, à son insu, il rêvait, c’était la préséance du génie sur la royauté, – celle de Voltaire sur Louis XV, de Hugo sur Napoléon III, de Sartre sur de Gaulle, – la préséance de l’homme libre sur le monarque empesé, de l’écriture créative sur l’éloquence officielle, de la vérité sur le pouvoir, de l’art sur le reste. En sorte que, si Saint-Simon trouve encore aujourd’hui des lecteurs, c’est aussi parce que cette préséance, à titre posthume, nous la lui avons reconnue, et que nous déplorons comme une injustice qu’il n’en ait rien su.

.

François Comba