De quoi est-il question dans Le Procès de Kafka ?

Le roman ne se réduit pas à son résumé. Dès les premières pages, on sent bien que le récit n’est en quelque sorte qu’une façade, qu’une « apparence », – Adorno disait que chaque phrase de Kafka est « littérale » et qu’en même temps, elle « signifie », – contrairement à ce qui se passe, par exemple, dans les nouvelles de Maupassant. Mais Gide remarquait que Maupassant « est à chacun de ses lecteurs la même chose et ne parle à aucun d’eux en secret » (Essais, Pléiade, p. 400).

Parler à chacun en secret, il semble que ce soit le dessein de Kafka ; – c’est l’impression, en tout cas, que ses œuvres produisent. Les lirait-on d’ailleurs ? pourrait-on les lire simplement « pour l’histoire » ? Pour cela, il faudrait que ces histoires soient logiques, plus articulées qu’elles ne sont, qu’elles soient achevées ; ou qu’elles flattent certaines attentes, lyriques ou épiques.

Or les histoires que Kafka nous raconte, – peine à nous raconter, – au point qu’il renonce souvent à les terminer, – ces histoires sont singulièrement décevantes : K. essaie d’entrer dans un Château (1922), mais aucune princesse ne lui ouvre la porte, aucun trésor ne l’y attend ; Karl Rossmann débarque en Amérique (1912), mais pour y perdre jusqu’à son nom ; Gregor Samsa se Métamorphose (1915), mais en cancrelat et meurt de ce qu’une pomme s’est fichée dans la carapace qui recouvre son dos, qu’elle y pourrit… ce n’est pas la mort d’Hector ! Il n’y a pas moyen de rêver là-dessus, pas moyen d’adhérer, de s’identifier à la lettre du texte. Si l’on s’y reconnaît, c’est à l’issue d’une intellectualisation préalable.

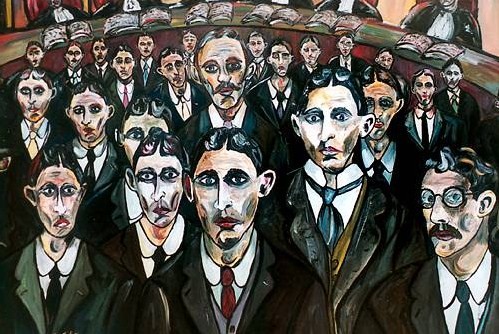

Et comment se satisfaire de ce Procès (1915) qui ne juge aucun crime défini, qui exclut l’interrogatoire haletant, le réquisitoire incisif, la plaidoirie fastueuse ? Kafka ne nous fournit même pas, pour compenser un personnage élimé et une intrigue un peu cahotante, l’exaltation morale de Mgr Myriel (Hugo, Les Misérables, 1862) ou la stupeur esthétique du « château de la misère » (Gautier, Le Capitaine Fracasse, 1863) ; nous ne sommes pas loin du roman « zéro ».

Pourtant, on ne se débarrasse pas de Kafka ; le livre refermé, on y pense encore. Autrement dit, Le Procès appelle le commentaire, il réclame ce que fait le commentaire selon Michel Foucault :

« Le commentaire n’a pour rôle, quelles que soient les techniques mises en œuvre, que de dire enfin ce qui était articulé silencieusement là-bas. Il doit, selon un paradoxe qu’il déplace toujours mais auquel il n’échappe jamais, dire pour la première fois ce qui cependant avait été déjà dit et répéter inlassablement ce qui pourtant n’avait jamais été dit » (L’Ordre du discours, p. 27).

Si Kafka exige le commentaire, – la prolifération des commentaires, – c’est parce que, pour reprendre – en les inversant – les mots de Gide, il n’est à aucun de ses lecteurs la même chose et s’adresse à chacun en secret. Chacun y va de son commentaire parce que chacun sent bien qu’il y a « quelque chose » à comprendre, constate en tout cas que tout le monde en est convaincu ; et chacun espère, en persuadant l’autre, se persuader soi-même qu’il a compris, et même, qu’il a « le niveau », puisque – bizarrement et un peu sottement – chacun est persuadé qu’un roman de Kafka s’apparente à un rébus, à un test d’intelligence qu’on craint fort de passer et par lequel on se sent déshonoré quand on échoue…

Kafka s’adresse à chacun en secret…

Osera-t-on dire que le protagoniste s’appelle Joseph K. ? « K. » n’est pas un nom ; on n’a jamais vu un nom pareil ! « K. » semble l’abréviation de « Kafka », mais il est impossible de lire Le Procès comme une autobiographie en raison des impossibilités matérielles du récit. « K. » fait songer au matricule d’un inculpé :

« On avait sûrement calomnié Joseph K., car, sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin » (Pléiade, trad. Alexandre Vialatte, vol. I, p. 259).

Ce nom raccourci évoque les statues de Giacometti : ces silhouettes émaciées, étirées, que Giacometti n’en finissait pas d’amincir, – Homme qui marche sous la pluie (1948) par exemple. Elles nous donnent l’impression que l’espace autour d’elles a essayé de les faire disparaître, – l’espace ou l’invisible ou l’air impalpable, disons « Dieu ». Elles sont ce qui reste juste avant l’extinction ; elles sont le peu – le juste assez – qui résiste à la mort ; – dans ses Recherches physiologiques (1800), Bichat définissait la vie comme « l’ensemble des fonctions qui résistent à la mort ».

Joseph K. meurt à la fin du texte. Que le héros meure à la fin du roman, quoi de plus banal ? Il faut bien terminer le livre. Sauf que, dès la première ligne, cette mort se prépare ; Joseph K. est un être-pour-la-mort. Certainement, la Shoah m’entraîne à une lecture anachronique du texte, – et pour l’historien, c’est une faute grave. Mais je crois qu’il serait imprudent de se l’interdire complètement : depuis les pamphlets de Carlyle, La France juive de Drumont et le Protocole des Sages de Sion, depuis tant de pogroms perpétrés en Europe orientale, depuis l’Affaire Dreyfus (1894) – Kafka l’a évoquée (III, p. 1176), – l’antisémitisme était passé aux actes. Le sort du capitaine Alfred Dreyfus enseignait suffisamment qu’à un Juif, il peut arriver n’importe quoi, surtout en matière de « procès ».

Et c’est encore l’idée même de procès, – et d’un procès fait à un Juif, – que l’on trouve dans le prénom de Joseph K.

Kafka, parce qu’il n’était pas autrichien (ni même tchèque), ne faisait pas partie de l’ethnie dominante de l’empire d’Autriche-Hongrie. Sa famille – juive et pratiquante – voulait s’assimiler, et c’est pourquoi son père l’a prénommé Franz (c’était le premier prénom de l’empereur), et c’est peut-être pourquoi son héros s’appelle Joseph (deuxième prénom de François-Joseph).

Joseph vient de Josephat, qui signifie en hébreu « le Seigneur ajoute », voire « le Seigneur juge ». Si le Seigneur « ajoute », qu’ajoute-t-il, si ce n’est un commandement de plus ? Et si le Seigneur « juge », alors K. serait déjà jugé. Mais par qui ? Pour les chrétiens, Joseph est celui qui, dans l’Évangile selon Matthieu, I, 18-25 (85 après J.-C.), a légitimé la naissance insolite de Jésus ; à bien peu près, c’est le premier chrétien. Pour les juifs, c’est un traître à la religion de ses pères ; il a commis la faute de donner à Dieu un centième nom, – Jésus, – le « nom de trop ». Or il n’y a pas loin du « nom de trop » à « l’homme de trop ».

Joseph K.

L’homme Joseph K. est à l’image de son nom : incomplet. C’est un homme non décrit, sans visage et sans corps ; on ne le sent pas être. Sa famille semble résiduelle. Bien qu’il occupe un poste élevé dans une banque, il habite une pension qui pourrait préfigurer la cellule d’une prison puisqu’on lui apporte ses repas. À trente ans, il est toujours célibataire et sans enfants. Il a une maîtresse, moins pour la voir que pour s’en plaindre (I, p. 358). Il esquive manifestement non seulement la paternité, mais aussi les expériences sexuelles.

Kafka lui-même évitait toute vie sexuelle ; ainsi décrit-il pour Felice Bauer ce que sera, s’il l’épouse, leur mariage : « Une vie monacale aux côtés d’un homme grognon, triste, taciturne, insatisfait, maladif, un homme qui, cela t’apparaîtra comme de l’égarement, est enchaîné par des chaînes invisibles à une littérature invisible et qui pousse des cris dès qu’on s’approche de lui parce qu’on touche à ces chaînes, à ce qu’il prétend » (IV, p. 468).

Selon Robbe-Grillet, – il disait la même chose de Stendhal, de Kierkegaard et d’Hemingway… – Kafka était impuissant (Catherine Robbe-Grillet, Jeune mariée, p. 84). C’est peut-être excessif : Kafka a revendiqué des étreintes, – peu et peu concluantes (III, p. 418 et 749) ; mais s’il a rompu avec Felice pour un faisceau de raisons, le rejet – l’appréhension ? – de la chair était du nombre : « Le coït considéré comme châtiment du bonheur de vivre ensemble. Vivre dans le plus grand ascétisme possible, plus ascétiquement qu’un célibataire, c’est pour moi l’unique possibilité de supporter le mariage. Mais elle ? » (III, p. 305). Sept ans plus tard, il écrira à Milena Jesenska avoir « affreusement peur » de la « demi-heure au lit » (IV, p. 1038)…

Impuissant, Joseph K. l’est au sens où la situation le dépasse.

Il est vrai qu’il évolue dans un univers qui a l’air réaliste, mais qui ne l’est pas : il lui faut trois pages pour reconnaître des employés qu’il croise tous les jours (I, p. 272) ; le tribunal jouxte logements et greniers (I, p. 300) ; même les gamines sont au service des juges (I, p. 394), etc.

Plus étrange encore, son procès : « Il ne s’agit pas d’un procès devant la justice ordinaire » (I, p. 345). Bien qu’arrêté, K. conserve sa liberté de mouvement ; c’est donc librement qu’il s’enfonce dans son procès : « La justice ne veut rien de toi. Elle te prend quand tu viens et te laisse quand tu t’en vas » (I, p. 461). Il clame son innocence alors qu’il importe peu qu’il soit « coupable », – c’est lui qui est obsédé par ce mot. L’infirmière nymphomane lui conseille d’ailleurs d’avouer (I, p. 357) ; sa logeuse avait déjà défini la Loi comme « quelque chose de savant… qu’on n’est pas non plus obligé de comprendre » (I, p. 276). Selon le peintre, « l’acquittement réel » n’existe que dans les légendes ; lui n’en a jamais vu (I, p. 397).

K. est donc condamné, mais pourquoi ?

On connaît la réponse d’Orson Welles (1963) : le pouvoir, l’administration, la bureaucratie… Welles réduit Kafka à n’être qu’un Orwell, un Koestler, et qui ne saurait pas construire un de ces récits implacables, univoques et pédagogiques que ces auteurs nous ont laissés. Mais nul ne demande à Joseph K. de remplir un formulaire et personne ne s’intéresse à ses « papiers d’identité » (I, p. 264) : où est la bureaucratie ? Le procès est métaphysique, pas politique ; ce qui est reproché au protagoniste touche à son être même.

« Tu étais, au fond, un enfant innocent, mais, plus au fond encore, un être diabolique. Et c’est pourquoi, sache ceci : je te condamne en cet instant à la noyade » dit, à la fin du Verdict (1912), le père de Georges Bendemann à son fils, qui s’exécute, vaincu par la culpabilité (Pléiade, vol. II, p. 190).

La culpabilité est le fond du problème. Quand arrivent, sans avoir été annoncés, les deux « messieurs » chargés de son exécution, K. s’est « vêtu de noir lui aussi » parce qu’il accepte la sentence (I, p. 462). Après avoir d’abord insulté la justice, il s’identifie finalement à elle, en partie.

Mieux que Le Procès, Le Verdict l’atteste, Kafka ne s’est pas trompé sur l’origine de cette culpabilité. D’après son ami Max Brod, il aurait eu l’intention de rassembler tous ses textes sous un titre général : « Tentative d’évasion hors de la sphère du père ». On sait qu’il a lutté ; en 1919, il s’est engagé dans la rédaction d’une Lettre au père dont une phrase au moins paraît résumer toute la logique du Procès : « On se trouvait en quelque sorte déjà puni avant de savoir qu’on avait fait quelque chose de mal » (IV, p. 845). Plus étonnant, on n’y relève aucun soupçon sur la mère, la seule femme que sa misogynie ait épargnée.

Les femmes sont nombreuses autour de K. : Mme Grubach, Mlle Bürstner, Mlle Montag, l’épouse de l’huissier, Leni, les fillettes. Plusieurs l’assaillent sous couvert de l’aider. K. espère cette aide : « Les femmes ont une grande puissance » (I, p. 452). Mais qu’offre-t-il en échange ?

« Le chemin vers mon prochain est très long pour moi », observait Kafka (III, p. 488). La faute de K. pourrait être de ne pas aimer. Il néglige sa mère (I, p. 472), sa cousine, sa maîtresse, qu’il ne voit qu’un soir par semaine. Avec Mlle Bürstner, il est brutal, maladroit ; embrasse-t-on « au gosier » ? (I, p. 287). Joseph K. feint l’amour, singe le désir ; il ne sait pas engager son corps, – l’imposer et l’exposer. Et son cœur donc ! Qu’en est-il de sa sincérité ? Kafka écrivait à Felice : « Et cette demande, suis-je sincère en vous la faisant ? Bien entendu, je suis sincère. Et ne suis-je pas aussi insincère peut-être ? Naturellement, je suis insincère, et combien ! » (IV, p. 25). La coquetterie le dispute au tourment.

La part d’intention morale, voire de roman psychologique, n’est pas niable, et Le Procès évoque aussi la crise de la trentaine. Joseph K. est arrêté « le jour de son trentième anniversaire » et il meurt « l’avant-veille » du suivant (I, p. 262 et 461). Qu’a-t-il fait de sa jeunesse ? Quel est son bilan ? « M. le Fondé de pouvoir » ne s’est occupé que de sa carrière (I, p. 342). Au même âge, Kafka avait achevé Le Soutier, Le Verdict et La Métamorphose, trois des six textes qu’il définit comme « valables » dans son second Testament (IV, p. 1196).

L’auteur et son héros n’ont pas les mêmes intérêts, mais ils expérimentent une angoisse comparable. L’un écrit Le Procès, l’autre le vit et, naïf comme son créateur, le suit dans l’écriture : « Il s’était déjà demandé souvent s’il ne serait pas bon de préparer un rapport écrit pour sa défense… il y aurait exposé brièvement son existence » pour la justifier (I, p. 361). Or – c’est là que la psychologie est submergée par la métaphysique – la tâche est « interminable. Sans être de caractère inquiet, on pouvait facilement penser qu’il serait impossible de jamais la finir » (I, p. 374). La faute serait d’avoir et de n’avoir pas écrit, – procès de l’écriture.

Sans qu’on s’en rende bien compte, dans Le Procès, l’écriture rôde, l’écriture est à l’affût, comme embusquée dans les ténèbres. Plusieurs personnages parlent et agissent en fonction de textes – écrits, parlés, présents, absents, surtout absents. Les inspecteurs qui arrêtent Joseph K. obéissent à des ordres dont ils ne produisent aucune trace écrite, tandis que l’avocat a renoncé à se procurer les pièces de son dossier, ou simplement la loi qu’on invoque contre lui. Titorelli fait état de légendes ; l’abbé puise la Parabole du Gardien dans « l’Écriture » (I, p. 455).

Joseph K. se débat au milieu de textes invisibles, et ce, dès l’incipit : « On avait sûrement calomnié Joseph K., car… il fut arrêté… » Calomnié : les mots – et pas seulement des gens – sont contre lui.

Aussi est-ce en vain qu’il essaie de reprendre l’avantage, tantôt en exhibant des « papiers » qui s’intitulent « d’identité », mais ne résolvent en rien la question de l’identité, tantôt en demandant à l’écriture de justifier la vie. C’est qu’en définitive, la faute est partout : ne pas écrire ; s’y mettre ; se payer de mots ; sacrifier, – par exemple son travail à « la banque » (I, p. 378) ; renoncer. Le problème de Joseph K. est aussi celui de Franz Kafka :

« Ce que voulaient la plupart de ceux qui commencèrent à écrire en allemand, c’était quitter le judaïsme, généralement avec l’approbation vague des pères (c’est ce vague qui était révoltant) ; ils le voulaient mais leurs pattes de derrière collaient encore au judaïsme du père et leurs pattes de devant ne trouvaient pas de nouveau terrain. Le désespoir qui s’ensuivit fut leur inspiration…

Ils vivaient entre trois impossibilités (que je nomme par hasard des impossibilités de langage, c’est le plus simple, mais on pourrait les appeler aussi tout autrement) : l’impossibilité de ne pas écrire, l’impossibilité d’écrire en allemand, l’impossibilité d’écrire autrement, à quoi on pourrait presque ajouter une quatrième impossibilité, l’impossibilité d’écrire (car ce désespoir n’était pas quelque chose que l’écriture aurait pu apaiser, c’était un ennemi de la vie et de l’écriture ; l’écriture n’était en l’occurrence qu’un provisoire, comme pour quelqu’un qui écrit son testament juste avant d’aller se pendre, un provisoire qui peut fort bien durer toute une vie), c’était donc une littérature impossible de tous côtés, une littérature de tziganes qui avaient volé l’enfant allemand au berceau… » (III, p. 1087).

Un littérature impossible, mais des littérateurs qui s’obstinent ; une littérature coupable donc, et coupable parce que juive.

Nulle part dans son œuvre – j’entends les romans et les récits qu’il destinait, du moins dans un premier temps, à la publication, – Kafka n’a écrit le mot « juif ». Dans le Journal, dans la Correspondance, au contraire, le mot « juif » revient constamment. Il faut donc comprendre que toute l’œuvre de Kafka constitue une liponymie, c’est-à-dire un texte où il manque un mot, – mot tu, mot caché, – que le lecteur doit deviner parce qu’il fournit la clé du texte.

Veut-on une preuve ?

On a vu les « pattes de derrière » et les « pattes de devant » dans la lettre à Max Brod ; voyons maintenant la fin du Procès :

« Mais l’un des deux messieurs venait de le saisir à la gorge ; l’autre lui enfonça le couteau dans le cœur et l’y retourna deux fois. Les yeux mourants, K. vit encore les deux messieurs penchés tout près de son visage qui observaient le dénouement joue contre joue. ‘‘Comme un chien !’’ dit-il, c’était comme si la honte dût lui survivre » (I, p. 466).

Mourir comme un chien, c’est mourir comme un Juif puisque « chien » est l’injure la plus fréquente dont les Juifs aient eu à souffrir ; – ainsi dans Ivanhoé de Walter Scott (Pléiade, p. 71, 85, 101, etc., – précisons, pour faire justice entière, que ce roman, paru en 1819, blâme l’antisémitisme).

Kafka a créé tout un bestiaire, drôle et navrant, où l’on croise un cafard (La Métamorphose, 1915), encore un chien (Les Recherches d’un chien, 1922), des souris (Joséphine la Cantatrice, 1924), sans oublier l’architecte – taupe ?, blaireau ? – du Terrier (1923). Tous sont des figures de l’auteur, rabaissé, saisi dans son célibat, en marge de son peuple, même s’il fait dire à l’une d’elle : « Je suis bien loin d’avoir renié ma race » (II, p. 675).

Kafka a vécu comme une faute le fait d’être juif, c’est-à-dire à la fois irréductible et insoluble, fragile, mais indestructible, – « un reste » selon le mot d’Ariel Wizman (Sept entretiens… et un peu de philosophie, p. 115) ; d’où sa littérature silencieuse, qui crée un silence sur ce mot.

Alors on comprend cette phrase inouïe, inaugurale, – en 1903, Kafka a vingt ans, – qui surgit d’une lettre à Oscar Pollak : « Dieu ne veut pas que j’écrive, mais moi, je dois » (Pléiade, vol. III, p. 568).

Avoir Dieu contre soi ! (Et peu importe d’ailleurs qu’on y croie ou pas ; – à cette époque, Kafka vit à l’écart de la Synagogue.) Lutter contre Dieu ! C’est un combat perdu d’avance contre le père, contre un destin de rituel, d’emploi et de mariage, contre la Loi inaccessible de la Parabole du Gardien.

Cela rappelle un peu – car le judaïsme, même intensifié par l’antisémitisme, n’explique pas tout – Homère (VIIIe siècle avant J.-C.), dans l’Iliade, odieux avec les dieux, ou Dante (1314), qui sauve et damne à la place du Christ, ou Melville (1851), qui pourchasse dans l’énormité blanche de Moby Dick une figure de l’Éternel et lui lance son harpon !… Franz Kafka s’est jugé coupable de ravir à Dieu ses attributs : le Verbe, la Mort, la Justice, la Création.

François Comba