Edward Hopper s’offre le Grand Palais depuis mercredi. Un hommage encore plus ambitieux aurait peut-être confronté ces tableaux à la grande verrière, pour qu’un dialogue se crée entre ces intimes pièces et le grand palais.

Hopper peint l’Amérique rurale et urbaine des années 20 aux années 50, avec un pinceau réaliste voire naturaliste, comme le faisaient ses contemporains de la Scène Américaine, courant dont il se détache, trouvant leur art trop « caricatural ». Ses nombreux séjours en France l’obsèdent et l’empêchent pendant longtemps de se lancer dans un art américain, « qu’il faut enlever à sa mère française » selon ses propres mots. C’est au milieu des années 20 que Hopper devient le Hopper emblématique pour ses scènes de la vie, ou plutôt de la non-vie urbaine, qui lui vaudront une première rétrospective au MOMA en 1933.

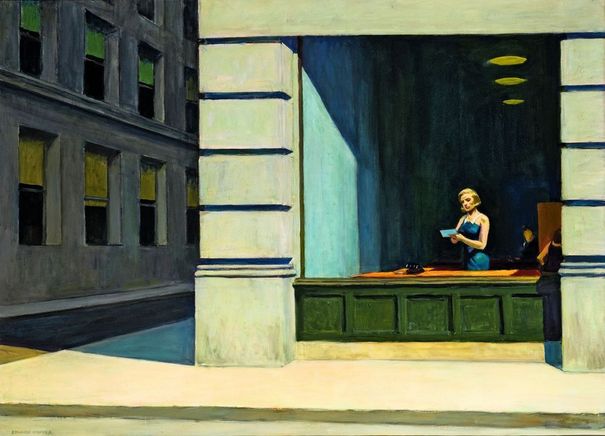

Si dans un premier temps, Hopper s’aventure à l’extérieur, peignant avec le soin pour la couleur qu’on lui connaît, sa période dite de maturité se passe en intérieur. C’est l’Amérique des maisons et des appartements, de l’intérieur urbain qu’il dépeint et sur lequel il fait peser une bien étrange ambiance par son art de la lumière, dont on dit à juste titre, qu’elle est d’essence quasiment cinématographique. Lumières crues, rayons du soleil, éclairages d’intérieur, Hopper travaille vraiment son éclairage, qui nous illumine, nous, et le vide (Sun in an Empty Room, 1963).

Eclaireur, Hopper est aussi architecte. Ses tableaux sont cadrés, encadrés, découpés, ses personnages presque toujours emmurés. Seuls ou en couple, ces hommes et femmes, Hopper les peint en intérieur, assis à la table d’un café, dans une chambre ou une pièce à vivre.

Mais Hopper ne les enferme pas complètement. Il leur laisse, perversement peut-être, intelligemment sûrement, la possibilité de voir l’extérieur, de jeter un regard par la fenêtre, enfermés dans une cage de verre en quelque sorte. La majorité des compositions de Hopper se joue sur la rupture entre l’intérieur et l’extérieur, dont la fenêtre est sans doute la meilleure matérialisation. Les personnages dépeints n’en prennent pas toujours acte, mais ils sont confrontés à l’extérieur, qu’ils regardent mais qui les regarde aussi. Leur enfermement relève plus de la subjectivité, et a lieu à l’intérieur des personnages, qui se ferment et restent insensibles à leur environnement qu’ils survolent. *

[caption id="attachment_2389" align="aligncenter" width="560"] « Cet ennui moderne qui ronge l’homme dans les entrailles, et d’un être intelligent fait une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Ah ! Je vous plains si cette lèpre-là vous est connue ». Gustave Flaubert à Louis de Cormenin, 1844[/caption]

« Cet ennui moderne qui ronge l’homme dans les entrailles, et d’un être intelligent fait une ombre qui marche, un fantôme qui pense. Ah ! Je vous plains si cette lèpre-là vous est connue ». Gustave Flaubert à Louis de Cormenin, 1844[/caption]

Etrangement, il est bien triste le monde moderne que nous livre Hopper avec ses jolies couleurs. Enfermement, solitude, mélancolie, chaque époque en a eu ses représentations et ses peintres, plus ou moins talentueux. Mais l’ennui ici n’est pas gris. Il n’est pas sombre, il n’est pas solitaire. Le silence, l’attente, sont rouges, jaunes, bleus. Ils sont éclairés par le soleil du matin. Ils sont urbains. C’est un talent de pouvoir peindre ce qui n’est pas là (le silence ou le vide), c’est du génie de vouloir l’éclairer, le colorer. Comme Hopper a pu si joliment le dire à propos du silence, dont il a fait grand usage justement, « si vous pouviez le dire avec des mots, il n’y aurait aucune raison de le peindre ».

Les personnages d’Hopper attendent, mais ils n’attendent rien. Ils s’ennuient en somme. Ne pas savoir ce qu’on attend mais l’attendre, voilà l’ennui. Regarder par la fenêtre, le vide. Certes on ne sait pas ce qu’ils regardent, mais c’est surtout parce qu’ils ne le savent pas eux-mêmes. En cela, et en bien d’autres points, l’influence du peintre danois Hammershoi mérite d’être soulignée, Hopper ayant produit toutefois une œuvre plus diverse et hétérogène.

Il s’intéresse au monde moderne et aux hommes qui l’habitent, sans pour autant vouloir le confronter au monde d’antan. Ses personnages ne se languissent pas du passé (ils ne sont donc pas nostalgiques) ; l’ennui et la mélancolie qui s’en profile, se jouent dans l’instant. Une absence, un ailleurs langui, tout ça dans une fenêtre. L’ailleurs, l’extérieur semble aussi vide que l’intérieur et ne pourra combler l’ennui.

Mais l’ennui n’est pas moderne. Ce qui l’est c’est sa couleur, sa lumière. L’ennui ne sera plus forcément gris et sombre, à la manière d’un Hammershoi, Il se faufilera dans des matins ensoleillés (Morning Sun, 1952), des cafés entre amis (Chop Suey, 1929), des soirées en couple (Room in New York, 1932). Il entrera et sortira par les fenêtres. La solitude moderne quant à elle, est douloureuse parce qu’elle a lieu dans des lieux de sociabilité : dans un train (Chair Car, 1965), dans un cinéma (New York Movie, 1939), dans un bureau (New York Office, 1962). La ville est vide, mais tout est question de regard: comme dirait l’autre, une seule chose vous manque et la terre est dépeuplée.

L’angoisse de Hopper n’est pas celle d’un monde qui change mais plutôt angoisse existentielle d’une vie morte à attendre quelque chose qui ne viendra jamais.

En jetant notre regard à l’intérieur (Night Window, 1921), ne sommes nous pas atteints de la même angoisse? Night Window renvoie violemment à notre propre condition faisant de nous les voyeurs cherchant à combler l’ennui.

SB

Un Commentaire

Un seul Hêtre vous manque et tout est des peupliers 😛