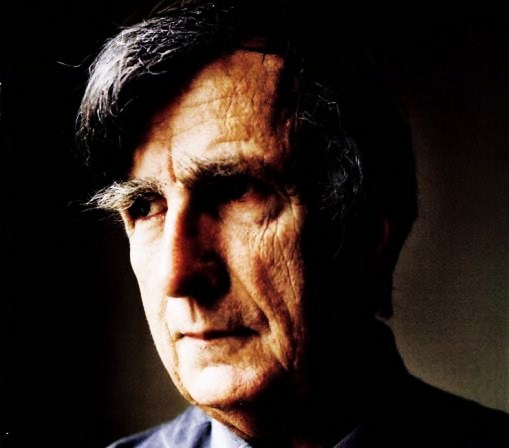

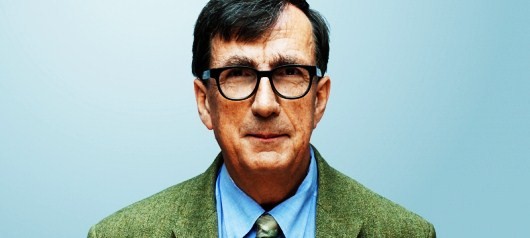

Par son ampleur et sa pluridisciplinarité, l’œuvre de Bruno Latour étonne : elle déploie une pensée à tout point de vue complète, qui ne s’égare jamais. Sociologue des sciences et philosophe, il nous offre, par son anthropologie des modernes, un regard empirique sur les caractères de la modernité, et les liens souvent méconnus, qui unissent sciences et arts.

Entretien réalisé par SB.

Bruno Latour, êtes-vous un philosophe ?

Je suis un philosophe mais un philosophe particulier parce que je traite les questions philosophiques par les textes, les classiques, mais aussi par les enquêtes, de type ethnographiques et un peu plus quantitatives. Je suis un philosophe empirique.

Votre pensée suit-elle un plan ?

En tout cas il y a un projet à long terme, je ne sais pas si l’on peut dire qu’on a une unique pensée, c’est ce que disait Bergson, chaque philosophe n’a qu’une seule pensée qu’il développe au fil de son existence et qui devient nécessaire après coup. Dans mon cas c’est un peu vrai, parce que j’ai un projet d’anthropologie assez systématique que je poursuis depuis presque 30ans. Je suis assez, disons, obstiné.

Il s’agit de faire une anthropologie des modernes, comme les modernes ont fait une anthropologie des autres ; mais ils n’ont pas toujours fait une anthropologie d’eux mêmes parce qu’ils étaient trop occupés à se moderniser et en plus à moderniser les ‘autres’, sous des formes parfois sympathiques, parfois sous des formes moins sympathiques, plus impérialistes disons. Nous manquons toujours encore d’une description des modernes, des Occidentaux, qui serait faite avec des méthodes un peu similaires à celles de l’anthropologie utilisée pour les ‘autres’.

Pourquoi vouloir rapprocher l’étude de la science et des arts ?

La tradition a voulu depuis le XVIIe siècle qu’on sépare de mieux en mieux les deux, construisant d’un côté un monde de la fiction, de la culture disons, et de l’autre un monde de la raison et de la nature. Il y a une histoire de cette séparation, mais en pratique cela a toujours été beaucoup plus compliqué, parce que les artistes et les scientifiques ont toujours collaboré intimement dans la production des instruments, dans les instruments de visualisation en particulier qui ont toujours été communs. Il n’y a jamais eu de périodes artistiques par exemple où les artistes n’ont pas utilisé les techniques de pointe de la science, que ce soit l’optique au XVII ou les projection et miroirs au XIXe, un artiste qui ne serait pas intéressé par les transformations techniques de son temps n’est pas un très bon artiste.

Par-delà, c’est l’esthétique, au sens originel du terme, de « rendre sensible », qui est complètement partagée entre les différents médiums. La séparation est idéologique, elle n’est pas pratique.

Arts et sciences, ne sont-ce pas simplement deux représentations de la réalité, tout aussi construites l’une que l’autre ?

Les deux sont construits, cela dépend si on leur donne un sens fort ou un sens faible. Au sens fort, ce sont des constructions, mais des constructions qui visent des buts complètements différents. Les méthodes sont donc les mêmes, il faut créer des personnages, faire subir à ces personnages des épreuves. Il suffit de lire des articles scientifiques pour le voir, il s’agit presque de fiction, au sens positif du terme. Mais évidemment la direction dans laquelle on engage ces fictions est profondément différente, quand il s’agit dans le cas des sciences d’accéder à des phénomènes lointains, et dans le cas des arts de nous rendre sensibles à des phénomènes relativement proches. Il y a beaucoup d’interférences mais cela ne veut pas dire que ce sont les mêmes choses.

Le rapport à la vérité, disons l’objectivité, est-cela qui les sépare ?

Pas vraiment, parce que le mot vérité veut dire des choses très différentes en science, et entre les différentes sciences. Il y a une vérité des œuvres d’art, il y a une vérité du rendu d’un tableau, une vérité du rendu d’une pièce, dans la tenue d’une sculpture, ou d’un morceau de musique. La vérité, ou plutôt l’objectivité, en science existe mais il existe aussi une objectivité des œuvres d’art. Enquête sur les modes d’existence précise en partie cette question.

“L’art c’est moi, la science c’est nous”, disait Claude Bernard, qu’en pensez-vous ?

C’est une vision très XIXe siècle de la distinction art-science, qui voudrait dire, de façon assez curieuse, que l’art serait subjectif et la science serait collective ou politique. Je ne me reconnaîtrais pas dans cette distinction. L’art est beaucoup plus ‘nous’, il participe à la construction de collectif, et le collectif qui produit des sciences est un collectif assez étrange, parfois réduit à quelques scientifiques, parfois étendu à toute une population. La taille des collectifs qui pourraient dire ‘je’ et ‘nous’ est très variable.

Quel rapport entretiennent les artistes avec la science et l’activité savante ?

Les artistes sont d’une ignorance crasse sur les sciences. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons créé l’Ecole des Arts Politiques de Sciences Po (SPEAP), c’est précisément pour échapper à cette profonde ignorance, non pas de la science comme résultat, ce qui n’est pas forcément très important, mais de la science comme enquête : travail expérimental, épreuve, construction d’un monde, ce sont des choses très importantes pour les artistes, dont ils sont relativement coupés. Mais les artistes sont aussi coupés entre médiums, les vidéastes ne connaissent pas le roman, le roman la poésie, la poésie la peinture, donc la séparation est complète. Du côté des scientifiques la dichotomie est la même, ils sont d’une ignorance crasse sur l’art contemporain, en particulier les sciences sociales, en particulier à Sciences Po. C’est aussi un des buts de l’opération de SPEAP, c’est d’essayer de trouver ces deux esthétiques, l’esthétique artistique et scientifique, se rendre sensible à des phénomènes un peu compliqués et d’essayer de les relier.

D’où l’intérêt de ne pas étudier séparément l’histoire scientifique de l’histoire artistique ?

Cet hermétisme a complètement changé. Entre historiens de l’art et historiens des sciences, depuis 25 ans les liaisons sont extrêmement nombreuses. Maintenant quand on pense à des gens comme S. Alpers*, pour prendre seulement un livre célèbre sur la peinture hollandaise, c’est de l’histoire des sciences. Inversement, le livre Objectivity, traduit en français Objectivité, de Lorraine Daston et Peter Galison c’est à la fois de l’histoire des sciences et de l’histoire de l’art. En pratique ça n’a jamais été distinct. L’éducation, le système d’éducation fait qu’on les sépare, et que beaucoup de gens, en particulier à Sciences Po, sont particulièrement ignorants en histoire des sciences et en histoire de l’art, ce qui ne remet pas forcément en cause leur lien.

(A suivre…)

* Svetlana Alpers, L’Art de dépeindre : La peinture hollandaise au XVIIe siècle, Paris, Gallimard, (1990)