Préambule

C’était noté dans mon agenda depuis plusieurs semaines : « Jeudi 13 décembre – 19h45 : Rendez-vous avec Nicolas Grenier pour interview ». Car c’est en effet bien plus tôt dans le mois que ce poète, à la biographie bien remplie mais dont je ne connaissais rien de l’œuvre composée de haïkus et de tanka – formes japonaises courtes et souvent sibyllines-, avait contacté notre magazine pour une rencontre et un éventuel entretien. Intrigué par son œuvre prolifique et variée et par ses messages maniant l’autodérision avec une ambigüité dont je n’ai, même après une heure d’interview, que partiellement percé le mystère, j’acceptai. J’avais donc fait mes recherches et c’est ainsi qu’est arrivé, au milieu d’un mois de décembre que je crois me rappeler aujourd’hui comme agréable et étonnamment doux, le 13 et ses vingt heures quasi écoulées.

13 décembre, 19h45

Je regarde ma montre, il est déjà 19h47. Je suis, comme j’en ai la fâcheuse habitude, en retard. Je cours. Il est 19h49. J’arrive devant le Bizuth, café que les heures et les bières n’ont malgré tout jamais réussi à me rendre agréable. Je le reconnais tout de suite, fidèle aux photos qui émaillent Internet. « Tu es Paul ? », me demande-t-il. De toute façon pas beaucoup de chance de se tromper, la pluie a vidé le boulevard Saint-Germain de ses badauds. Nous nous asseyons dans les inconfortables fauteuils du Bizuth. La télé diffuse un match de foot, je crois. A vrai dire, je ne m’en rappelle plus très bien, seul l’ennuyeux bourdonnement de commentaires à la valeur ajoutée que j’estimais assez relative me revient à l’esprit.

Très rapidement, il est décidé que l’on se tutoiera. L’interview commence.

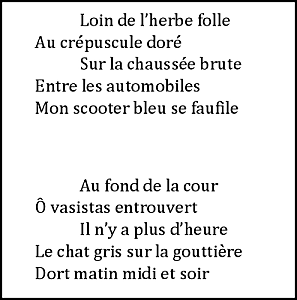

[caption id="attachment_3385" align="aligncenter" width="500"] Photo Myriam Thibault ©[/caption]

Photo Myriam Thibault ©[/caption]

La première chose qui frappe quand on regarde ta biographie c’est le nombre d’universités par lesquelles tu es passé (Sciences Po, ENS, Humboldt, Sorbonne, pour ne citer qu’elles). Qu’as-tu retenu de ce parcours universitaire ?

Rien. Je suis avant tout un autodidacte. Mais dans notre société on n’a pas trop le choix, il faut étudier, avancer, avoir un travail. La situation aurait peut-être été différente, si j’avais été un fils de famille…

Oui, mais passer par sept ou huit universités c’est plus que des études classiques, c’est un parcours très long. N’est-ce pas en contradiction avec la liberté intellectuelle dont se revendiquent beaucoup de poètes ?

Oui, c’est vrai, j’ai étudié dix ans. Mais j’écrivais depuis longtemps avant en parallèle. Alors en effet, à Sciences Po, je forçais ma nature pour pouvoir rentrer dans le formatage de la dissertation imposé par le monde universitaire. Intégrer tous ces codes était une sorte de torture, vraiment.

C’est vrai qu’à Sciences Po la mode n’est pas tellement aux haïkus…

(Rires) Non, c’est plutôt la copie de dix pages.

Mais tu gardes toujours un certain attachement pour le monde universitaire, non ? Tu es, par exemple, professeur à Centrale et HEC…

Quand on est professeur, on enseigne peu, c’est cela l’avantage. J’aurais voulu être maître de conférences en faculté, là encore, il fallait faire un doctorat et c’est l’enfer. Un doctorat est souvent déconnecté de la réalité. Mais l’avantage d’être professeur, c’est que ça laisse du temps. C’est paradoxal, c’est vrai.

Tu as d’ailleurs écrit des poèmes sur les universités…

Oui. Il y a une histoire amusante à ce sujet d’ailleurs : j’ai confié la mise en musique de mon poème Hôtel de Mortemart (Ndlr : nom du bâtiment principal de Sciences Po situé 27, rue Saint-Guillaume dans le 7e arrondissement de Paris) à un musicien britannique de musique concrète qui m’a fait un truc très bizarre avec des cris d’enfants influencé par Pierre Henry, j’étais assez embêté, c’était étrange (rires).

Passons à ta poésie. Déjà, quand et comment as-tu découvert et commencé à écrire de la poésie ?

J’ai commencé à m’intéresser sérieusement à la poésie à l’âge de quatorze, quinze ans, quand j’étais en âge de, vraiment, en saisir les subtilités.

Et quelles sont tes premières grandes émotions poétiques, tes premiers grands chocs ?

On en revient toujours aux classiques finalement, Rimbaud. Même aujourd’hui, c’est vivifiant, tonitruant, surprenant. Après naturellement, on évolue, on découvre d’autres choses.

[caption id="attachment_3386" align="aligncenter" width="320"] Portrait, par Bertrand Naivin.[/caption]

Portrait, par Bertrand Naivin.[/caption]

Et comment en es-tu venu aux tankas, aux haïkus, à la poésie japonaise ? Ça m’a vraiment intrigué parce que c’est finalement assez rare de voir un Français faire ça…

J’ai découvert ces formes à peu près au même âge, vers quinze, seize ans, et ça m’a fasciné. J’ai l’impression que c’est un mode d’expression qui correspond parfaitement bien à notre époque. Le haïku est essentiel, car c’est une technique qui exprime la quintessence.

Ce n’est pas une forme de facilité ?

Non, c’est plutôt le besoin d’un cadre pour créer. C’est une forme brève mais cela ne rend pas pour autant l’exercice facile. Par exemple, les poétesses italiennes, Rossella Pompeo et Giovanna Frene, m’ont donné hier les mots « retrouvé » et « trésor » pour composer un haïku et je n’y arrive pas, ce ne sont pas forcément des mots qui m’intéressent.

J’avoue avoir été assez touché par cette « poésie du vide », « en creux ». D’ailleurs je me demandais : est-ce que, selon toi, être poète est un engagement absolu ou est-ce que ça peut rester un simple hobby ?

Je ne pense pas qu’il faille être poète de façon absolue. C’est comme un médecin, il n’est pas médecin 24 h sur 24, il peut faire des gardes de nuit, mais il ne fait pas cela de façon systématique. C’est la même chose pour la poésie. Il ne faut pas que ça devienne maladif. Il faut que ça s’arrête de temps en temps, se reposer.

Je trouve très intéressante ta réflexion sur la forme influençant le contenu…

Oui, quand il faut douze pieds pour un alexandrin, on choisit des mots qui rentrent dans cette comptabilité poétique et dès lors on change le sens de ce que l’on dit. La rime influence donc beaucoup le sens.

Avoir une forme définie c’est assez rassurant finalement, ça permet de cadrer quelque chose d’aussi épars et explosif que la création. Cela me rappelle la démarche des compositeurs de musique sérielle qui trouvaient un sens dans une structure on ne peut plus contraignante…

Tout à fait. C’est l’établissement d’une contrainte pour mieux créer, c’est aussi le rattachement à une histoire ancienne. Dans mon cas, le haïku a une histoire, le tanka aussi. C’est rassurant de tutoyer ces poètes qui sont nos aînés de centaines d’années. Ce n’est pas une plage infinie, on fixe un cadre et je pense que c’est essentiel. Sinon, ça devient n’importe quoi. Il s’agit de rationaliser l’irrationalité inhérente à la création.

Tu as publié dans un certain nombre de revues ainsi que plusieurs recueils. La publication, ça a été un accomplissement pour toi, une sorte d’achèvement ?

Pas tellement. Je n’ai jamais eu cette lubie de la publication qui anime certains écrivains. Je pense qu’on écrit avant tout pour soi, ensuite pour son public. Alors oui, bien sûr, être reconnu par ses pairs c’est un privilège, mais j’ai un rapport ambigu et gêné à tout cela. C’est peut-être ma nature, je ne sais pas.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=DOIiXuCqzsE]

Tu as reçu le prix Paul Eluard, remis par la Société des Poètes Français. Cela t’a gêné ?

En effet, cela m’aide à continuer à avancer mais dans l’absolu, je n’y accorde pas énormément d’importance. Et puis quand on a quelque chose, on pense toujours à la chose d’après, tu sais. Tu vois quand j’avais vingt ans, je voulais passer à la postérité. Mais quand on se fixe à cet âge des caps aussi hauts, les choses que tu as citées ne sont finalement que des amuse-gueules.

En effet, pour beaucoup de personnes, une façon de rester vivant après sa mort c’est de marquer l’histoire…

Oui, exactement. À l’époque des encyclopédies par exemple, mon but ultime était d’avoir cinq lignes dans le Larousse côté noms propres. C’était vraiment ça mon objectif, mais bien évidemment les temps évoluent.

Tu sembles avoir un rapport assez particulier à la littérature, tu as notamment dit ne pas avoir de livre de chevet et que tous les classiques te tombent des mains. Comment expliques-tu cela ?

C’est vrai que je n’ai pas de livre de chevet. J’en ai eu, sept ou huit, ce n’était pas de la poésie d’ailleurs, mais je les ai enlevé pour des raisons personnelles, car on en avait marre de mes vieux bouquins (rires). Concernant les classiques, je veux dire le roman classique bien sûr, je maintiens ce que j’ai dit. En poésie classique, a contrario, il y a des choses passionnantes.

Ton plus gros succès s’intitule “Quant à Saint-Germain-des-Prés, Trente et Un Tanka Sur la Main d’Après”. Es-tu très attaché à ce quartier ?

La poésie est indubitablement autobiographique, j’ai donc choisi ce lieu que je connais bien. J’étais conscient du risque de choisir un endroit si cliché mais c’est cette dimension même de cliché qui m’a intéressé. J’ai voulu réaliser le contre-cliché de Saint-Germain-des-Prés, en prenant une forme japonaise vieille d’un millénaire.

A suivre…

Entretien réalisé par Paul Grunelius