Circulez il n’y a rien à voir !

Elles sont sales, bruyantes, brouillonnes et leurs contemporains les trouvent laides. Pourtant au XIXe siècle, les gares suscitent l’intérêt de ce qu’on nomme la Nouvelle Peinture. Une gare surtout : celle de Saint-Lazare. Manet s’approche de ses grilles, Caillebotte la regarde du Pont de l’Europe et Monet, en 1877, s’y installe en maître. Passionné par sa modernité ? Attention à ne pas tomber dans le panneau.

« J’ai trouvé ! »

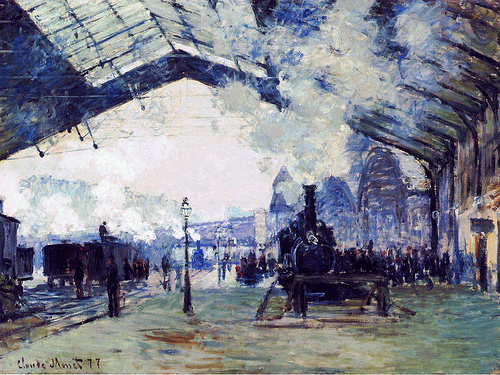

La Gare Saint-Lazare, 1877, musée d’Orsay

Un matin de 1877, Claude Monet réveille son ami Renoir et s’écrie « J’ai trouvé : la gare Saint-Lazare ! » Il met ses plus beaux habits et demande à être reçu par le Directeur des Chemins de fer de l’Ouest. « Je suis le peintre Claude Monet », annonce le jeune artiste encore inconnu. J’ai décidé de peindre votre gare, poursuit-il comme s’il faisait au bâtiment un grand honneur. J’ai longtemps hésité entre la gare du Nord et la vôtre, ajoute-t-il malicieusement. Mais je crois que finalement la vôtre a plus de caractère. » Du directeur bluffé par tant d’assurance, « il obtint tout ce qu’il voulut, raconte Jean Renoir dans le livre passionnant qu’il consacre à son père. On arrêta les trains, on évacua les quais, on bourra les locomotives de charbon pour leur faire cracher la fumée qui convenait à Monet. Celui-ci s’installa dans cette gare en tyran, y peignit au milieu du recueillement général pendant des journées entières, et finalement partit avec une bonne demi-douzaine de tableaux, salué bien bas par tout le personnel, directeur en tête. »

[caption id="attachment_3702" align="aligncenter" width="560"] Les voies à la sortie de la Gare Saint-Lazare, 1877[/caption]

Les voies à la sortie de la Gare Saint-Lazare, 1877[/caption]

Poésie de gare

Au-delà de l’anecdote, qui témoigne de l’aplomb d’un artiste porté par cette conviction légitime d’incarner l’avant-garde, on gagne à se poser la question : que peut-il bien trouver à cet endroit enfumé, malodorant, bruyant ? Nous avons tellement intériorisé cette esthétique qu’elle semble aller de soi. Mais qui, aujourd’hui, peindrait les nouvelles gares d’Aix ou d’Avignon TGV, par exemple ? (Ne parlons pas de la possibilité d’interrompre le trafic ferroviaire, à l’heure où la performance prime sur tout et particulièrement sur l’art !) Monet obéit à une injonction, celle de la modernité. Notion complexe et essentielle de cette seconde moitié du XIXe siècle, dont la principale caractéristique est d’être théorisée, revendiquée. On est moderne parce qu’on le sait, et on le dit. « Il faut être de son temps », « nos artistes doivent trouver la poésie des gares comme leurs pères ont trouvé celle des forêts et des fleuves » ! Manet, Baudelaire, Zola, Geffroy, formidables analystes de leur époque, formulent sans ambiguïté cette volonté de rupture. Car le monde a changé, il est désormais en mouvement permanent. Plus rien n’est absolu, pas plus le pouvoir que la science ou la structure de la société. Paris se transforme, violemment, et fabrique sciemment son image de capitale des temps nouveaux.

S’il avait existé à l’époque un top ten de la modernité, la gare Saint-Lazare y aurait figuré en bonne place. Et l’exclamation de Monet –j’ai trouvé : la gare Saint-Lazare ! – est parfaitement révélatrice. Il s’agit bien d’identifier les bons sujets à peindre. Ceux qui permettront de témoigner de son temps. Avec la gare Saint-Lazare, Monet voit juste. Il va représenter une architecture novatrice, toute de verre et de métal, qui elle-même abrite une révolution : le transport en chemin de fer. La modernité au carré, en quelque sorte ! La gare est un monument-monde, comme le sera bientôt pour Monet la cathédrale de Rouen. « Cathédrale » : n’est-ce pas précisément le terme employé par Zola et Gautier pour qualifier Saint-Lazare ?

[caption id="attachment_3703" align="aligncenter" width="500"] La Gare St Lazare, le train de Normandie, 1877[/caption]

La Gare St Lazare, le train de Normandie, 1877[/caption]

Et pourtant. Quand Monet peint Saint-Lazare, il ne regarde pas du côté de Zola. Ce qui l’intéresse, c’est autre chose. Il le dit clairement à Renoir ce fameux matin, et Jean Renoir le raconte : « Un critique lui avait déclaré que la brume n’était pas un sujet de tableau. Pourquoi pas un combat de nègres dans un tunnel ? Cette incompréhension lui avait donné l’envie de peindre quelque chose d’encore plus brumeux. » Et quoi de plus brumeux que la vapeur ? « Les fumées des locomotives y sont tellement épaisses qu’on y distingue à peu près rien, explique Monet. C’est un enchantement, une véritable féerie ». Phrase décisive pour comprendre son travail : il veut peindre le rien, dans une sorte d’éblouissement magique. On est loin du réalisme de Zola ou de Duranty. A ses yeux la plupart des sujets se valent, tout est prétexte. D’ailleurs pour quelques gares, combien de coquelicots, de meules, de peupliers, de pique-niques en famille ? Combien de thèmes éminemment traditionnels ou anecdotiques ? Remettons les choses en perspective : nous parlons de quelqu’un qui a passé les vingt-cinq dernières années de sa vie dans un bout de jardin, à peindre des centaines de toiles consacrées majoritairement à des nénuphars. Des nénuphars ! Même pas « des forêts et des fleuves » : de quoi affliger l’auteur de la Bête humaine !

C’est que la modernité de Monet est ailleurs. Et précisément dans son désintérêt même pour les sujets modernes. Pour le sujet tout court.

A toute vapeur

[caption id="attachment_3704" align="aligncenter" width="274"] Femmes au jardin, 1866[/caption]

Femmes au jardin, 1866[/caption]

Ainsi, même dix ans plus tôt, ce ne sont pas des Femmes au jardin qu’il peint. C’est trois fois la même, la sienne, Camille, dans des toilettes différentes (dont l’une masculine ! Comme mise en scène réaliste, on fait mieux). Cela, déjà, est résolument moderne : nous voici en présence d’un mouvement décomposé et réuni dans la même toile, créant un étrange effet de changement à vue : flick book en une image, ou superposition photographique de plusieurs clichés en un seul. Preuve s’il en est que Monet se moque de bien rendre les figures. Ce qui compte, c’est le parcours du soleil, les « étoffes coupées en deux par l’ombre et le soleil » dira Zola, qui y verra un « tour de force ». Autrement dit le temps qui s’écoule. Le pinceau de Monet court après la lumière qui change, le temps qui file, le temps perdu. Nulle surprise de voir Monet précéder Proust dans cette conscience aiguë de vivre une époque de l’éphémère, de l’instantané. Il capte au vol la grâce de l’instant et fixe, aussi, une époque en train de disparaître. On connaît des modernités moins paradoxales.

Alors on se dit que finalement, la gare est le sujet idéal. Car comment traduire le temps qui s’accélère mieux qu’en montrant un train dont le gain de temps est précisément la fonction ? Ainsi toutes les vitesses s’imbriquent, celle du train entrant en gare, celle de la lumière sur le train, celle du pinceau de l’artiste -car comment rendre compte d’une course autrement que vite, à touches lâchées, libérées ? Les peintres qui lissent leurs coups de brosse effacent la temporalité de leur création. En les conservant, Monet offre au regardeur la possibilité de retourner au moment de l’accomplissement du geste. Le trait raconte la façon dont il a été posé : la vivacité est là intacte, dans un instantané éternel. Simultanément le rendu, le fignolé disparaissent, il ne faut pas compter sur Monet pour nous décrire avec exactitude l’ouvrage puisqu’il en peint, au contraire, la dissolution, la lutte des formes contre la lumière. Un comble pour un édifice ! Comment mieux nous signifier qu’il s’agit d’une entreprise purement picturale, d’un travail exclusif sur -et à usage de- la perception.

Soleil noir

[caption id="attachment_3705" align="aligncenter" width="448"] La Gare St Lazare à l’extérieur (le signal), 1877[/caption]

La Gare St Lazare à l’extérieur (le signal), 1877[/caption]

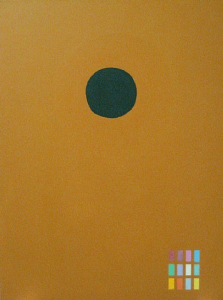

Avec les gares, Monet est au balbutiement des séries qu’il consacrera bientôt aux peupliers, aux meules ou à la cathédrale de Rouen. Il n’en est pas encore à aligner quatre ou cinq toiles et à passer vivement de l’une à l’autre pour capter l’incidence de la lumière. Dedans dehors, de près de loin, il ajuste son regard, morcelant l’espace de la gare en points de vue inconciliables. Ainsi le tableau intitulé La gare Saint-Lazare à l’extérieur (le signal) est-il probablement le plus déroutant de tous. Un no man’s land, de vagues silhouettes, une possible locomotive, du vide dissous… on cherche en vain de quoi parle le tableau. On s’arrête alors sur la composition parfaite : le cercle noir pile au centre (un « rien » qui heurte la vue) ; la structure triangulaire purement graphique (immeuble à gauche, boule noire au milieu, pilier noir à droite) ; le jeu des contrastes ; les bâtiments de la gare, changés dans le lointain en étranges et féériques pyramides ; la lumière qui vient de nulle part ; et ce ciel halluciné, bleu, rose, jaune. Nous voici devant une sorte d’Impression soleil levant en négatif, une manière de double radical et non-figuratif – astre noir sur fond clair. A la réflexion, on ne peut s’empêcher de penser que le titre nous fait signe : « le signal » justement : l’objet du tableau est donc un panneau indicateur. Parfaitement anodin, trivial. Mais le trait de génie de Monet est double : en comprendre les passionnantes possibilités graphiques (la sphère noire), et choisir de peindre ce qui est à peine un objet, plutôt un élément de langage, du nouveau langage visuel de la ville. Or qu’est la peinture de Monet à cette époque, hormis, précisément, un langage urbain d’avant-garde ? Monet peint une métaphore. Et de fait, affiche sa réflexion sur le tableau, support de représentation qui donne à voir un support de communication. Dans cet emboîtement réside peut-être toute la modernité de la recherche de Monet à la fin des années 70 : que peindre, et comment ? Le rien (fumée, trou noir), dissous dans la lumière.

[caption id="attachment_3706" align="aligncenter" width="223"] Adolph Gottlieb Green disc, 1972[/caption]

Adolph Gottlieb Green disc, 1972[/caption]

Les peintres ultérieurs ne s’y tromperont pas. Pour Jean-Paul Riopelle, Joan Mitchell, Gerhard Richter ou Sam Francis, il y a un avant et un après Giverny. Et sans Monet, Hopper aurait-il peint une toile comme Gas ? Quel sens aurait la Rothko Chapel à Houston ? Où Pollock aurait-il puisé le geste de l’action painting ?

Catherine Rosane

8 Commentaires

Encore un article épatant, merci pour la pause agréable et instructive dans le boulot à la bibli. On en veut encore!

Merci Diane, ça fait plaisir ! Je me lance dans le suivant 😉

Je trouve tous les articles de ce blog particulièrement intéressants et bien construits, celui-là confirme la règle ! (Merci)

Je transmets aux rédacteurs en chef, comptez sur toute l’équipe pour continuer.

C’est super ! Erudit et enlevé, très agréable à lire ! Je fais suivre de lien bien sûr ! Merci. Marc

Article passionnant, très intéressant et remarquablement bien écrit. Seul petit défaut… Ah non ! En fait, je n’en vois pas 😉

Merci à tous pour vos compliments, c’est important d’avoir du feed-back, on continue dans la même voie donc !

Superbe article, Catherine ! L’analyse du signal est puissante !

Les dernières images urbaine qui mettent dignement la brume et les vapeurs de la ville à l’honneur sont dans le film “Sugar Man”, à voir absolument..

Bonne continuation !