Achevant les lignes finales de La Plaisanterie, premier roman de Milan Kundera, daté de 1967, force fut de constater que mon obstination à donner sa chance à cet écrivain acclamé en sa terre d’exil, la France, s’était encore une fois muée en de longues heures de monotonie et d’agacement. Certes, chaque écrivain mérite qu’on lui passe un premier roman moyen, lorsqu’il fait preuve de virtuosité sur ses tentatives suivantes. Milan Kundera, reconnaissons-lui bien cela, est une grande plume, et auteur de formules qui marquent. Ce ne sont d’ailleurs ni son style ni son talent narratif qui m’ont déplu dans L’Insoutenable Légèreté de l’Etre, mais plutôt l’hypocrisie de la posture adoptée par l’auteur (voir ici). De même, ce n’est pas le style qui fait défaut à La Plaisanterie, (qui ne justifie toutefois pas de l’aboutissement et de la précision dont fait preuve le romancier tchèque dans ses écrits ultérieurs). Le vice, à nouveau, se situe pour moi plutôt dans le fond.

Dans Risibles Amours, son second roman (1968), Kundera écrit « Le plus grand malheur de l’homme, c’est un mariage heureux. Aucun espoir de divorce ». D’aucuns s’agaceront d’un tel cynisme doublé d’humour potache mais, après tout, beaucoup d’artistes comme Sacha Guitry (« Le mariage est comme le restaurant : à peine est-on servi qu’on regarde ce qu’il y a dans l’assiette du voisin. ») ou Francis Picabia (« Dieu a inventé le concubinage ; Satan le mariage. ») se sont volontiers laissés aller à des phrases du même acabit. Après tout, libre à tout un chacun de s’en donner à cœur joie dans la démolition de l’institution archaïque et religieuse qu’est le mariage. Le cas de Kundera, cependant, va un peu plus loin. Dans mon obstination à parcourir les œuvres de ce ‘grand’ écrivain du siècle passé, il m’est apparu un bourdonnement légèrement dérangeant de prime abord, devenant graduellement pénible puis assourdissant au fur et à mesure qu’il était récurrent. Ce bruit de fond gênant, prégnant à tous les textes de Kundera qu’il m’a été donné de lire à date, émerge de son approche de la relation homme-femme, et de sa représentation de la femme qui, sous un verni d’apparent culte de la féminité et d’appréciation en connaisseur averti du ‘sexe faible’, se teinte irrévocablement de misogynie.

Les défenseurs acharnés de l’auteur lèveront les bras au ciel, s’indignant de ce que l’on puisse calomnier ainsi un homme si évidemment amoureux du genre féminin, et dont les histoires d’amour pimentées en ont fait frémir plus d’un sous la couette. En guise de courte définition des termes, précisons que j’emploie misogynie au sens large recouvrant toute atteinte à la dignité ou à l’égalité de la femme vis-à-vis de l’homme. Est misogyne l’homme qui affirme aimer la femme tout en la maintenant en une position inférieure, et s’indigne de la voir prétendre à l’égalité. Est misogyne celui qui n’aime pas la femme totalement, pour ce qu’elle est mais aussi pour ce qu’elle a le droit d’être. Voyons donc ce que pourront lui reprocher ceux qui, comme moi, se sont lassés de la prose branchée et décomplexée de ce cher Milan.

[caption id="attachment_4145" align="aligncenter" width="400"] Young woman with an umbrella, Francis Picabia[/caption]

Young woman with an umbrella, Francis Picabia[/caption]

Infidélité et libertinage ne sont point misogynie !

Loin de moi l’idée de reprocher à Kundera l’omniprésence de la sexualité libérée et du libertinage dans ses romans ! C’est au contraire ce que beaucoup de ses lecteurs d’une fois ou de toujours retiennent de son œuvre : une ode à la liberté sexuelle, à l’aventure, et à la légèreté. En faveur de tous (et toutes) ? Que les personnages masculins de ses romans soient des amants volages et adultères, soit. Tomas, Franz, Ludvik, Pavel Zemànek, Klima, … tous se rendent coupables à l’un ou l’autre moment de tromperie conjugale, écoutant leurs cœurs ou leurs corps (ou les deux) leur souffler que l’infidélité n’est rien moins que noble et acceptable. Au niveau de la répartition des genres en termes d’acte d’adultère, difficile cependant de ne pas remarquer que Kundera a eu la main plus lourde sur les hommes que sur les femmes. Ces dernières sont effectivement plus souvent victimes qu’actrices des adultères, ou les commettent pour se venger d’un mari dont elles sont éperdument amoureuses, à l’instar de Teresa, qui trahit Tomas une seule fois dans tout le roman, après avoir subi de multiples tromperies, et le fait par pur amour tout en étant accablée de regrets. De même, jugez plutôt de cette pauvre Héléna qui, dans les bras de son amant, ne rêve que de lui parler de son mari :

« S’il est une chose qui interdit à une femme de raconter son mari à son amant, c’est rarement la noblesse, la délicatesse ou l’authentique pudeur, mais la simple crainte d’agacer l’amant. Quand celui-ci dissipera cette appréhension, sa maîtresse lui en saura gré, elle se sentira plus à l’aise, mais surtout : ça lui fera de quoi causer, car la somme des sujets possibles de conversation n’est pas illimité et, pour la femme mariée, l’époux fournit le thème rêvé, le seul où elle se sente sûre d’elle, le seul qu’elle traite en spécialiste, et chaque être humain, après tout, est heureux de se manifester comme expert et de s’en vanter. » (La Plaisanterie, p.269)

Mesdames, vous ai-je entendu grincer des dents ?

Bon, bon, mais ne soyons pas si injuste : des personnages comme Sabina (L’Insoutenable Légèreté de L’Etre, 1982) ou Eva (Le Livre du Rire et de l’Oubli, 1978) bien que plus rares, rééquilibrent bien la balance ! Ces femmes libres, prédatrices, usent des hommes avec appétit au moins autant que dans le sens inverse. Ainsi, Sabina est amante à la fois de Franz et de Tomas, et répudiera le premier sans l’ombre d’un regret. De même :

«Eva est un joyeux chasseur d’hommes. Mais elle ne les chasse pas pour le mariage. Elle les chasse comme les hommes chassent les femmes. L’amour n’existe pas pour elle, seulement l’amitié et la sensualité» (LRO, pp. 57-58).

Des personnages de bon augure, donc, laissant entendre que la liberté sexuelle prônée par Kundera ne s’arrête pas à celle de ses créations masculines. Et pourtant, continuez votre lecture sur Eva, et vous trouverez ceci, un peu plus bas sur la page :

« D’ailleurs, si jamais elle se mariait, son mari serait un ami auquel elle permettrait tout et dont elle n’exigerait rien ». (LRO, p.58).

Cette phrase ne pourrait-elle pas être lue à double sens, porteuse d’une apparente légèreté de mœurs et ouverture d’esprit, mais sous-tendue d’une pointe de fantasme bien masculin ? A chacun de juger. Ajoutons que la fin de vie de la libertine Sabina n’est pas des plus souhaitables : seule et anonyme en Californie, obligée de cacher son origine tchèque, et vivant chez un vieux couple américain, l’ancienne amante de Tomas paie du prix fort sa légèreté et ses trahisons amoureuses. Quoiqu’il en soit, laissons là l’éventuel déséquilibre en faveur des hommes dans l’éloge du libertinage par Milan Kundera. Il y a plus incriminant.

[caption id="attachment_4146" align="aligncenter" width="550"] Le déjeuner sur l’herbe (d’après Manet), Pablo Picasso[/caption]

Le déjeuner sur l’herbe (d’après Manet), Pablo Picasso[/caption]

Qui de l’auteur ou du personnage… ?

C’est la question éternelle qui traverse la fiction de tout temps : où entend-t-on la voix de l’auteur ? Le romancier se cache-t-il dans ses personnages ? Est-il simple spectateur et conteur objectif ? Tâchons de contourner cet écueil de taille dans notre examen. D’abord, d’où se dégage l’amère odeur de misogynie dans l’œuvre de Kundera ?

De ses personnages masculins, évidemment ! Pour ne prendre que ceux de La Plaisanterie (qui m’a conduit à cet article), les exemples ne manquent pas. Commençons par Jaroslav, le vieux musicien de village sympathique, ami d’enfance du personnage principal Ludvik. Pris de nausée face à un monde qui ne le comprend plus et qu’il ne comprend plus lui-même, Jaroslav décide de quitter sa vie de village et de mettre les voiles. Son départ est ponctué d’une ultime scène de ménage avec sa femme : « je la haïssais et, avec elle, toute sa cuisine. (…) J’avais jeté par terre mon foyer. (…) Le foyer placé sous la houlette de ma pauvre servante » (p.410). Au-delà même de cet abject qualificatif final, il est frappant de noter que la cuisine fait office d’attribut métaphorique, quasi indissociable, de la femme de Jaroslav, et qu’elle est le point symbolique même par lequel il l’attaque pour lui témoigner son exaspération. Ludvik, quant à lui, est à la fois personnage principal et misogyne en chef du roman. Ceci est d’autant plus déstabilisant que la majorité de la narration se fait par sa voix, et nous le rend donc proche et même sympathique par endroits. Voici quelques pépites qui vous donneront un aperçu du personnage :

« Sous le voile des simagrées professionnelles d’Hélène, je discernai une femme, apte à fonctionner comme femme. (…) cette femme-là, sans conteste, avait été tout à fait jolie et rien n’autorisait à croire qu’un Pavel Zemànek, aujourd’hui, n’usât plus d’elle volontiers en tant que femme » (p.254)

« Le mâle est en droit de vouloir n’importe quoi d’une femme, mais, sauf à se comporter en brute, il est tenu de lui faciliter d’agir en harmonie avec ses illusions les plus profondes » (p.262)

A un moment du roman, Ludvik est pris de scrupule après une tournante avec ses amis soldats en permission sur une prostituée locale. S’interrogeant sur son malaise, Ludvik se demande :

« Quelque principe moral s’était-il en moi ranimé ? Sottise ; de l’inappétence, voilà tout. » (p.99)

Pas une pensée pour la jeune femme en question: il ne s’agit ici que d’un accès narcissique d’auto-apitoiement devant la jeunesse minable à laquelle Ludvik se voit condamné dans les camps militaires. La prostituée est traitée lexicalement comme bien de consommation : il n’est pas question de moralité, mais d’un banal manque d’appétit. Continuons et finissons avec la scène de la tentative de viol, jamais explicitement nommée comme tel dans le roman, vécue par les lecteurs à travers les yeux du personnage.

« l’idée me vint que tout tournait à l’inverse de ce que j’avais rêvé : ce n’était pas une jeune fille nue qui s’affairait auprès d’un homme habillé, mais un homme nu qui se tenait blotti dans le ventre d’une femme habillée. (…) En moi, cependant, petit à petit se décantaient amertume et colère. (…) ma misère me lancinait, désolante misère de ma jeunesse ratée (…) Je détestais Lucie, d’autant plus que je savais son amour pour moi, ce qui rendait sa résistance aberrante et incompréhensible, et m’acculait à la fureur (…) je m’abattis sur elle ; employant toute ma force, je parvins à trousser sa jupe, à déchirer son soutien-gorge, à saisir sa poitrine dénudée (…) « Pourquoi te défends-tu ? » hurlais-je (…) Je lui criai mon ultimatum, ou elle serait à moi, ou bien je ne voulais plus la voir, jamais (…) Je la frappai à la face – pensant atteindre non pas Lucie, mais cette force hostile (…) Elle mit son manteau et disparut. » (p.169-172)

La lecture de cette longue scène (ici bien raccourcie) donne mal au ventre pour la violence extrême du geste, évidemment, mais aussi pour la manière scandaleusement partiale dont elle est décrite. En effet, que retient-on de ces pages ? Que le pauvre Ludvik, misérable et humilié se voit bafouer par une femme qui prétend l’aimer mais lui résiste encore et toujours, pour enfin l’abandonner à son sort (on apprend d’ailleurs plus tard que Lucie ne l’a jamais aimé, ne ressentant que pitié et compassion pour ce soldat triste qui se promenait, solitaire, dans le village poussiéreux d’Ostrava). Tout au long de la scène, Lucie n’est que l’incarnation distante et maléfique de cette « force hostile » qui tourmente Ludvik, et paraît même mériter les coups qu’il distribue dans son désespoir. Nous ne reviendrons pas sur le mépris avec lequel Ludvik traite Helena par la suite, ni sur l’absence totale de scrupules dont fait preuve Tomas trompant une Teresa affaiblie et abandonnée dans L’Insoutenable Légereté de l’Etre… Ainsi, point de doute sur la misogynie violente et manifeste de certains des personnages masculins majeurs des romans de Kundera.

Je disais bruit de fond gênant, donc, et d’autant plus pénible qu’il n’est pas l’apanage de quelques personnages masculins brutaux (bien que bénéficiant d’une certaine bienveillance de l’auteur) : certaines femmes peuvent, elles aussi, se faire le relai de la misogynie ambiante dans les romans de Milan Kundera. Toujours sur le simple texte de La Plaisanterie, citons Helena qui, elle-même, se fait complice du double standard entre hommes et femmes concernant l’adultère et l’insouciance sexuelle, parlant avec colère de «cette fille que nous avions fichue dehors (…), cette petite putain qui gigotait chaque soir sur un autre lit » (p.388) alors qu’elle-même est victime de l’opprobre qui entoure l’infidélité féminine: « ils me traînaient carrément dans la boue, pour la galerie, j’étais une bonne sœur, et dans le privé, une putain » (p.40). D’ailleurs, le docteur Skreta, personnage misogyne s’il en est de la Valse Aux Adieux (1970), donne un monologue criant de spontanéité sur le sujet :

« Savez-vous qui sont les plus virulents misogynes ici-bas? Les femmes. Messieurs, pas un seul homme, même M. Klima à qui deux femmes ont déjà tenté de faire endosser leur grossesse, n’a jamais éprouvé envers les femmes autant de haine que les femmes elles-mêmes à l’égard de leur propre sexe. Pourquoi pensez-vous qu’elles s’efforcent de nous séduire? Uniquement pour pouvoir défier et humilier leurs consœurs. Dieu a inculqué dans le cœur des femmes la haine des autres femmes parce qu’il voulait que le genre humain se multiplie. » (VAA, p. 59)

[caption id="attachment_4147" align="aligncenter" width="375"] Leda atomica, Dali[/caption]

Leda atomica, Dali[/caption]

Au-delà des personnages, que l’on pourrait facilement cantonner à leur rôle dans le cadre fictionnel, la représentation de l’action elle-même est teintée d’une forme de misogynie. L’accusation est alors plus grave, mettant directement en cause le narrateur, si ce n’est l’auteur qui s’abrite derrière lui. Nous avons vu plus haut le prisme par lequel est décrite la tentative de viol, mais regardons d’autres scènes de sexe dans l’œuvre de Kundera. Dans Le Livre du Rire et de l’Oubli, on assiste au coït de Karel et Eva. Non seulement cet acte est-il décrit entièrement à travers les yeux de Karel (ce qui, en soi, n’est pas gênant), il fait également d’Eva (pourtant décrite plus haut comme croqueuse d’hommes !) un objet totalement passif, auquel pas une seule action (au sens grammatical du terme) n’est attribuée, réceptacle soumis du désir intellectualisé de Karel :

« Il s’accroupit devant Eva et de nouveau il la fit pivoter pour la voir de dos et suivre des yeux les traces du regard de l’enfant d’autrefois. La fatigue fut balayée d’un seul coup. Il la jeta à terre. Elle était couchée sur le ventre, il s’accroupit à ses pieds, il laissa son regard glisser le long des jambes vers la croupe, puis il se jeta sur elle et la prit. Il avait l’impression que ce saut sur son corps était un saut à travers un temps immense, le bond du petit garçon qui s’élance de l’âge de l’enfance dans l’âge d’homme. Et ensuite, tandis qu’il se mouvait sur elle, en avant puis en arrière, il lui semblait décrire sans cesse le même mouvement, de l’enfance à l’âge adulte puis en sens inverse, et encore une fois du petit garçon qui regardait misérablement un gigantesque corps de femme à l’homme qui étreint ce corps et le dompte. » (LRO, p. 83-84)

Ailleurs, l’inverse se produit : une jeune fille est ‘violée’ au sens figuré, mais la description qu’en fait le narrateur transforme la fille en victime non seulement consentante, mais de surcroît frustrée de n’être pas violée tout à fait :

« La fille venait, elle voulait faire l’amour, et ils la déshabillaient et l’attachaient sur le divan. La fille s’en fichait d’être attachée, ça faisait partie du jeu. Ce qu’il y a de scandaleux, c’est qu’ils ne lui faisaient rien, qu’ils ne la touchaient même pas, qu’ils se contentaient de l’examiner sur toutes les coutures. » (LRO, p. 337)

Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans ce genre de détails qui, sous couvert d’appartenir à un narrateur ou un personnage indépendant et détaché de l’auteur, se fondent dans le récit, à peine remarqués tant ces personnages paraissent autrement normaux, aucunement stigmatisés, ni même qualifiés, en tant que misogynes ou machistes. Cette misogynie ne se cantonne en effet pas à la simple sexualité, elle agit en toile de fond à de grands pans de la trame narrative.

Le leitmotiv qui revient de manière récurrente, par exemple, est celui de la femme faible et vulnérable sauvée par l’homme tout-puissant. Tamina (LRO) et Teresa (ILE), par exemple, sont toutes deux serveuses dans de misérables bars de campagne. Il leur faudra attendre l’arrivée d’un homme providentiel, Hugo pour Tamina et Tomas pour Teresa, pour pouvoir espérer échapper à leur sort minable. Les deux femmes se donneront sexuellement d’ailleurs, assez rapidement, comme en guise de monnaie d’échange. Par ailleurs, une fois la relation sexuelle avec Teresa consommée, Tomas désire y mettre fin et s’enfuir sous d’autres horizons, mais la maladie de Teresa, faible et vulnérable dans son lit, le pousse à rester auprès d’elle et constitue ainsi la base de départ de leur couple. On retrouve une variation de cet insupportable mythe paternaliste dans La Plaisanterie : lorsqu’Helena évoque sa jeunesse, elle semble n’avoir pas vécu avant d’avoir rencontré son mari.

« Jusqu’à dix-huit ans, je n’ai connu que l’appartement bien rangé de la bourgeoisie provinciale bien rangée, et l’étude, l’étude. La vie réelle se déroulait au-delà de sept murailles » (p.270)

Ludvik joue d’ailleurs le même rôle, des années plus tard. Débarquant dans sa vie tel un prince conquérant, il la secoure d’un quotidien morne et ennuyeux pour lui faire connaître une passion fugace. Helena tente d’ailleurs de se suicider lorsqu’elle apprend que Ludvik s’est servi d’elle depuis le début, consciente de sa cruauté et ne pouvant pourtant concevoir son existence sans lui.

De là, que dire ? Il se pourrait que la misogynie que j’évoque ne soit imputable qu’aux personnages, et à eux seuls. En effet, comment tenir un auteur responsable des actes de ses enfants fictionnels, surtout lorsque cet auteur se fait publiquement le champion de la polyphonie ? Kundera donne sa voix à tout un chacun, proclamant ainsi son refus du kitsch de la pensée unique (refus dont on aperçoit les limites apparentes ici). Pousser le raisonnement plus loin reviendrait même à étendre cette justification à sa structuration de l’action et des personnages, que j’ai taxée plus haut de misogyne : on pourrait considérer que Kundera ne quitte jamais le prisme des points de vue de ses personnages, à tout instant de son œuvre. On en déduirait donc que Tomas et Ludvik, parmi d’autres sont d’affreux machos, point final.

Mais n’est-il pas dérangeant qu’il s’agisse des personnages principaux de deux romans majeurs de Milan Kundera, de personnages auxquels le lecteur s’attache par ailleurs, et dont les pensées et méditations occupent le plus clair du roman ? Et que penser de l’affirmation de Martin Rizek selon lequel « Kundera a également atténué la misogynie sous-jacente du roman (La Plaisanterie), moins compatible avec le goût du public occidental. » (Comment devient-on Kundera ? p. 396). La réponse qui tranchera se trouve peut-être dans l’essai non-fictionnel et autobiographique composé par Milan Kundera en 1986, et intitulé L’Art du Roman.

[caption id="attachment_4148" align="aligncenter" width="560"] L’Enlèvement des Sabines, David[/caption]

L’Enlèvement des Sabines, David[/caption]

Macho et misogyne: quand Milan Kundera théorise.

Voici donc de bien sombres accusations portées contre un héros littérateur du XXe. Notre romancier tchèque a-t-il quelque chose à dire sur la question ? Il se trouve que oui. Commençons par ici :

« MACHO (et misogyne). Le macho adore la féminité et désire dominer ce qu’il adore. En exaltant la féminité archétypale de la femme dominée (sa maternité, sa fécondité, sa faiblesse, son caractère casanier, sa sentimentalité, etc.), il exalte sa propre virilité. En revanche, le misogyne a horreur de la féminité, il fuit les femmes trop femmes. L’idéal du macho : la famille. L’idéal du misogyne : célibataire avec beaucoup de maîtresses ; ou : marié avec une femme aimée sans enfants. » (p.166).

Et de renchérir dans le Livre du Rire et de L’Oubli :

« Le misogyne ne méprise pas les femmes. Le misogyne n’aime pas la féminité chez la femme. L’adorateur vénère la féminité, alors que le misogyne donne toujours préférence à la femme sur la féminité. »

Soit. Cette définition, reçue telle quelle, permet de qualifier quasiment tous les personnages masculins des romans de Kundera. Intéressons-nous à ceux qui se qualifient pour la seconde catégorie, celle des « misogynes », les amants qui multiplient les maîtresses. Par exemple, le personnage de la Valse Aux Adieux Klima, dans sa conversation avec l’Américain Bertlef, avoue sa misogynie (et donc sa répugnance à la procréation) :

«- Dites-moi, s’étonna Bertlef, seriez-vous misogyne?

-C’est ce qu’on dit de moi.

-Mais comment est-ce possible? Vous n’avez l’air ni d’un impuissant, ni d’un homosexuel.

-Il est vrai que je ne suis ni l’un ni l’autre. C’est quelque chose de bien pire, avoua mélancoliquement le trompettiste. J’aime ma femme. C’est mon secret érotique que la plupart des gens trouvent tout à fait incompréhensible.» (VAA, p. 45)

Notons, en passant, l’allusion homophobe et l’hétérosexualité supposée de tout macho ou misogyne selon la définition sus-citée. Il en est de même de Jakub, qui affirme:

« Il n’y a pas de lien plus fort que celui qui enchaîne la mère à son enfant. Ce lien mutile à jamais l’âme de l’enfant et prépare à la mère, quand son fils a grandi, les plus cruelles de toutes les douleurs de l’amour. Je dis que la maternité est une malédiction et je refuse d’y contribuer. » (VAA, p. 144)

Et d’ajouter plus loin :

« Une autre raison, qui fait que je ne veux pas accroître le nombre des mères, dit Jakub avec un certain embarras, c’est que j’aime le corps féminin et que je ne peux penser sans dégoût que le sein de ma bien-aimée va devenir un sac à lait. » (VAA, p.145)

Le personnage principal de La Plaisanterie, Ludvik, est également un représentant fier et avoué de cette misogynie revendiquée par Kundera : il répugne le lien marital et la procréation, et connaît fugacement de nombreuses femmes. D’autres personnages occupent une position plus ambiguë, balançant entre machisme et misogynie comme des pendules, sans pouvoir se décider. C’est le cas notamment de Tomas, dans L’Insoutenable Légèreté de l’Etre, déchiré entre la stabilité conjugale auprès de Teresa, et la passion volage et légère auprès de Sabina et de ses autres maîtresses. Idem pour Franz, marié à l’insupportable Marie-Claude, qu’il finit par quitter pour Sabina et, à défaut de l’avoir eue, pour une jeune étudiante. En déduirons-nous qu’il est impossible pour un homme d’échapper à l’une ou l’autre catégorie ? Impossible, peut-être, mais souhaitable, au moins ? La question commence à se poser sérieusement au sujet de notre auteur.

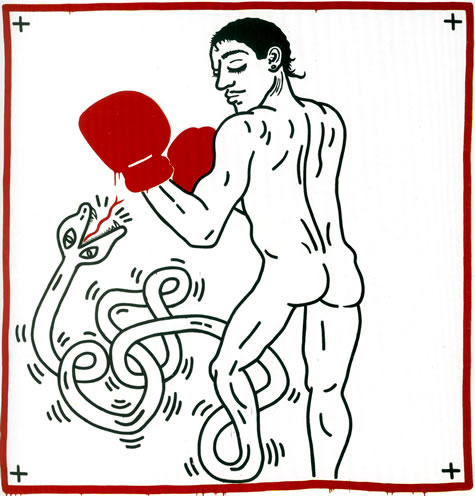

[caption id="attachment_4149" align="aligncenter" width="450"] Portrait of Macho Camacho, Keith Haring[/caption]

Portrait of Macho Camacho, Keith Haring[/caption]

Parlant de l’ironie, Kundera écrit dans Les Testaments trahis (1993) que :

« L’ironie veut dire: aucune des affirmations qu’on trouve dans un roman ne peut être prise isolément, chacune d’elles se trouve dans une confrontation complexe et contradictoire avec d’autres affirmations, d’autres situations, d’autres gestes, d’autres idées, d’autres événements. » (p.243)

Certes, nous avons laissé le bénéfice du doute à Kundera concernant la misogynie de ses personnages. Est-elle simple ironie dans son œuvre ? Mais, en ce cas, où serait la « confrontation complexe et contradictoire avec d’autres affirmations » ? Partout, nous n’avons relevé qu’hommes misogynes, femmes victimes ou complices, et structure narrative imprégnée de l’idéologie des personnages masculins des romans. Pire encore, Kundera appuie théoriquement ce défaut dans L’Art du Roman, le tournant en qualité par comparaison au machisme idéaliste. Il le confirme par la voix de Boccace dans Le Livre du Rire et de l’Oubli : « le misogyne donne toujours la préférence à la femme » et «une femme ne peut être vraiment heureuse qu’avec un misogyne » (p.216). De cette absence de contradiction, et de ce consensus généralisé (dont cet article donne un aperçu), une vérité émerge.

Finalement, point de surprise à cela. On aperçoit même une équation très simple se dessiner pour ficeler l’argument. L’amour unique, l’amour lyrique, celui du macho, mais aussi de Teresa ou de Helena, est profondément kitsch, car il est statique, et vise un point fixe (bien que jamais atteint), celui de l’idéal romantique. Or, Milan Kundera, on le sait, fuit le kitsch et son exaltation des idées fixes comme la peste. A l’opposé du kitsch, il y a le mouvant, le fugace, le polymorphe, le polyphonique, le coureur, et le misogyne (tel que défini dans L’Art du Roman). A cet opposé, donc, il y a également Kundera. Milan Kundera, l’écrivain, avec son idéologie anti-idéologique, avec ses théories et sa liberté de pensée. Milan Kundera, dépouillé de l’armure que pouvait constituer la distance narrative, et le kaléidoscope de ses personnages. Milan Kundera, dont la misogynie imprègne la plume d’une odeur nauséabonde qui me fait promettre aujourd’hui de ne plus jamais, oh grand jamais, m’obstiner à ouvrir l’un de ses bouquins avec l’intention de garder mon calme.

Lucas Gaudissart

Un Commentaire

Article très intéressant, dont je ne suis pas loin de partager le point de vue – j’ai été, moi aussi, plusieurs fois gêné de sentir de la misogynie entre les lignes de Kundera.

Néanmoins, l’article me semble faire l’économie regrettable de la distinction entre la misogynie dans son acception commune et la misogynie telle que définie par Kundera, qui n’ont rien à voir. Je rappelle la définition courante de “misogynie”: étymologiquement “haine des femmes”, manifestation d’hostilité ou de mépris à l’égard des femmes. Haine des femmes, non de la féminité.

Si le misogyne, en effet, à l’inverse du macho, abhorre la féminité et aime la femme, quelle différence entre le misogyne kunderien et la féministe universaliste? La féminité, du moins dans sa conception traditionnelle et patriarcale, fut de fait l’un des moyens d’asservissement de la femme, puisqu’elle supposait que la femme appartenait à l’univers intérieur, c’est-à-dire, pour faire court, à la fertilité-maternité et à l’intendance du foyer, laissant les pleins pouvoirs aux hommes sur les volets civiques et économiques. Combattre la féminité, au sens classique du terme (et je ne suis pas certain qu’une conception plus moderne et égalitaire de la féminité se soit encore véritablement installée), c’est, quelque part, profondément féministe (au sens universaliste). Le misogyne tel que défini par Kundera est donc, dans une certaine mesure, un misogyne-féministe. L’allusion au “sac à lait” que devient le sein de la mère n’est-elle pas à mettre en parallèle avec la coutume des mères féministes des années 1960-1970 (précisément les décennies des premiers romans de Kundera) de ne pas nourrir leurs enfants de leur sein?

Les comportements libertins qui en découlent sont-ils alors contingents ou structurels? le fait même que Kundera pose une double solution à la misogynie – la multiplication des amantes ou le mariage avec une femme qui, délestée du fardeau de la maternité, est enfin l’égale de l’homme, ne mérite-t-il pas approfondissement? Le couple Tomas-Tereza est alors aussi misogyne, et non exclusivement machiste (machisme caractérisé uniquement par la faiblesse de Tereza), puisqu’ils n’ont pas d’enfants. C’est là que, par exemple, le déséquilibre patent entre les nombreuses infidélités insouciantes de Tomas et l’infidélité unique et regrettée de Tereza prend tout son sens, mais la balance établie par le personnage de Sabina n’est-elle pas plus significative que vous voulez bien le laisser croire?

Enfin, ces problèmes mis au jour, peut-on reprocher à Kundera, un homme, de narrer ses romans le plus souvent depuis le point de vue d’un homme, avec ce que cela suppose de complexité dans le rapport à la femme et à la féminité?

Il faudrait sans doute une thèse pour répondre à ces questions, mais la misogynie kunderienne me semble en tous cas complexe et problématique, sans doute pas univoque, et en aucun cas à réduire à la conception courante du terme “misogyne”.

PS: au passage, l’interprétation du dialogue Klima-Bertlef de la Valse aux adieux me semble contenir un faux-sens: selon la définition kunderienne, si un personnage masculin est misogyne, cela suppose l’homosexualité et non l’hétérosexualité (puisqu’il n’aime pas la féminité). C’est bien pour cela que Bertlef dit: “Mais comment est-ce possible? Vous n’avez pas l’air d’un homosexuel.”