Marguerite Duras est entrée en Pléiade et c’était mérité. Claire de Duras n’aura pas cet honneur ; est-ce une raison pour n’en rien dire ?

Aucune des deux Duras ne s’est d’abord appelée ainsi, et toutes deux ont pris leur nom d’une petite ville de Guyenne, flanquée d’un château sans intérêt. Pour le reste, rien de commun, si ce n’est la hardiesse. Concentrons-nous sur Claire, la duchesse.

Madame de Duras

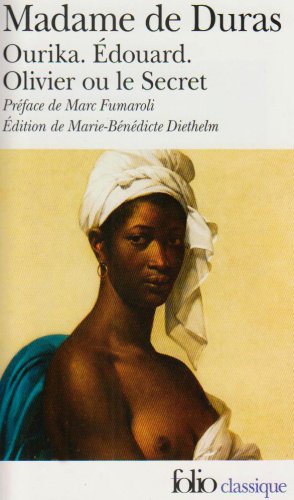

Absente des librairies durant plus d’un siècle, « madame de Duras » a fait l’objet de rééditions sporadiques :Ourika en 1950 et 1979, Édouard en 1950 et 1983, Olivier (resté inédit) en 1971. Aujourd’hui, on la trouve chez plusieurs éditeurs, ainsi qu’en GF, mais le volume le plus commode (il réunit ces trois titres), assorti du commentaire le moins fautif, a paru en Folio. Lancée par les féministes, la redécouverte a été relayée par les nostalgiques de la Vieille France, notamment Marc Fumaroli, qui déteste Simone de Beauvoir, néglige Nathalie Sarraute et célèbre Françoise Sagan. Depuis vingt ans, pour des raisons peut-être politiques, la Restauration fascine et la duchesse doit une part de son succès à son amitié avec l’inévitable Chateaubriand.

Elle avait déjà trente ans et lui quarante quand, rentrés d’émigration, ils se rencontrèrent.

Elle était née le 27 février 1777, à Brest, dans une famille d’ancienne extraction. Son père, Armand de Coëtnempren de Kersaint, d’argent, à trois tours crénelées de gueules, bientôt contre-amiral, critiquait l’Ancien Régime. Il se fit élire à la Législative, puis à la Convention. Il était patriote, mais il fallait juger Louis XVI ; convaincu de la culpabilité, il ne put voter la mort et périt sur l’échafaud.

La veuve, née d’Alesso d’Éragny, se réfugia en Martinique où elle avait des biens immenses, entendons : des plantations – coton, canne à sucre – et des esclaves. La fille devenait un beau parti ; on lui offrit un mari dont la République avait saisi les fiefs. C’était Amédée de Durfort, écartelé : d’argent à une bande d’azur et de gueules au lion d’argent, sixième duc de Duras (on prononçait Dura) et pair de France au rang de 1757. J’ai parlé de sa lignée dans mon article sur Saint-Simon ; ajoutons qu’en un siècle, les Durfort avaient donné cinq maréchaux de France, le record pour une famille après les treize Montmorency.

Rassurés par le coup d’État de Bonaparte, les Duras revinrent et le duc récupéra ses biens : Bournonville, Coëtquen, Duras, du vignoble dans le Médoc. En 1807, pour huit cent mille francs-or, grâce à des avances sur héritage car dix années de revenus auraient à peine suffi, ils acquirent le château d’Ussé ; à l’ombre des cèdres offerts par l’auteur des Martyrs, ils attendirent la chute de l’Ogre.

La Restauration fut d’abord pour eux-mêmes : en 1823, Louis XVIII octroya à son fidèle Duras une gratification de cent quinze mille francs (Waresquiel, Un groupe d’hommes considérables, Fayard, p. 358).

Premier gentilhomme de la chambre du roi, le duc servait à l’automne. Il disposait alors d’un appartement aux Tuileries, où sa femme recevait. L’hiver les ramenait rue de Varennes. Outre les prévisibles ducs et même un maréchal d’Empire, – Marmont, qu’on accusait d’avoir trahi l’empereur, – on croisait dans son salon la comtesse de Boigne et la marquise de La Tour du Pin (deux mémorialistes), le philologue Humboldt, frère de l’explorateur, le sinologue Rémusat, le physicien Arago, le zoologiste Cuvier, l’historien Barante, ainsi que des légendes vivantes : Germaine de Staël, auteur de Delphine (1802), Pozzo di Borgo, passé du service des Corses au service du tsar, l’insubmersible Talleyrand (prononcez Talran), ex-évêque, ex-député, souvent ministre, toujours prince, toujours pair, ambassadeur parfois.

Le plus cher à son cœur ne venait pas souvent. Il l’appelait « ma sœur », sans doute pour lui signifier que madame Récamier lui plaisait davantage et qu’il ne serait jamais son amant. Du reste, étant dévote, elle n’osait le souhaiter. Ils parlaient de politique et de littérature. Elle savait par cœur Atala (1801), René (1802), Les Aventures du dernier Abencérage (1814).

Elle s’avisa d’écrire. Pour les femmes de sa caste, c’était une façon de meubler le désœuvrement, de vieillir sans s’effacer, en remuant des souvenirs ; ainsi, pour n’en nommer qu’une, la duchesse de Saulx-Tavannes, née Choiseul-Gouffier (prononcez Sau et Choiseuye), que Calmann-Lévy ferait bien de rééditer.

À l’instar de son idole, madame de Duras choisit le roman, mais elle prit plus de risque quant au choix de ses thèmes, – nous l’allons voir tout à l’heure. Aussi s’abstint-elle de publier le plus scabreux. Le manuscrit circula dans les salons, passa dans les mains du pseudo-baron Frédéric de Stendhal, qui le récrivit, pas mieux d’ailleurs, pour en faireArmance en 1827. L’affaire avait fait quelque bruit, déclenché quelques rires ; Astolphe de Custine, qu’on soupçonnait d’avoir inspiré le sujet, à son tour s’en empara, et ce fut Aloys, qui parut en 1829.

Pendant que ses rivaux tentaient de capter sa gloire, que devenait la duchesse ? Chateaubriand la délaissait, son mari lui pesait, les ultras l’agaçaient. À Paris, elle se fit plus rare, préférant la campagne. Elle alla chercher la santé en Italie et trouva la mort à Nice, le 16 janvier 1828.

Le duc de Duras se remaria sans tarder avec une veuve, née Knusli, dont il n’eut pas d’enfant. Il se félicitait du bonheur d’avoir – enfin ! – plus d’esprit que sa femme… Son duché-pairie s’éteignit avec lui en 1838.

Les filles de Claire vivaient toujours.

Félicie s’était mariée deux fois, passant du fils d’un héros vendéen au frère d’un autre. Le fils, c’était Charles de La Trémoille (prononcez Trémouye), prince de Talmont, dont la naissance était si haute qu’un Montmorency qualifia les noces d’historiques, estimant que la « grossesse serait un événement national » (Boigne, Mémoires, Mercure, vol. I, p. 509). Il n’y eut pas de grossesse : le prestigieux époux mourut presque aussitôt. Le frère, c’était Auguste du Vergier de La Rochejaquelein ; avec lui, plus que lui, Félicie adhéra au royalisme intransigeant, versa dans les complots, connut l’exil qui fuit la prison.

Sa sœur, Clara, avait été fiancée à Astolphe, marquis de Custine ; il rompit trois jours avant la noce. Elle se consola avec Henri de Chastellux (prononcez Chat’lu), que Louis XVIII fit duc de Rauzan. D’eux vinrent tous les descendants des Duras – dont le septième duc de Blacas, actuel châtelain d’Ussé ; c’est dans leurs greniers que gisent les manuscrits des romans.

Enjambons Édouard, qui n’a pas grand intérêt, et parlons des deux autres, Ourika d’abord, Olivier ensuite.

Ourika

En janvier 1786, le chevalier de Boufflers, poète des Lumières, arrivait au Sénégal en tant que gouverneur. La traite négrière lui était insupportable. À défaut d’en espérer l’abolition, il libéra trois esclaves orphelins et les envoya à ses amies : une enfant, « jolie, non pas comme le jour, mais comme la nuit », à la duchesse d’Orléans, mère du futur roi Louis-Philippe ; Vendredi, « noir comme l’ébène », à Delphine de Sabran, mère du marquis de Custine ; Ourika, à la princesse de Beauvau, née Rohan-Chabot, épouse du maréchal de Beauvau-Craon (prononcez Cran). Cette Ourika grandit à l’hôtel de Beauvau – devenu le ministère de l’Intérieur – avec un petit-fils du maréchal, Charles de Noailles (prononcez Nouaye), duc de Mouchy et cousin germain du duc de Duras. Cette Ourika bien réelle mourut à seize ans d’une pneumonie (Sabran & Boufflers, Correspondance, Tallandier, vol. II, p. 218-220).

Le roman de madame de Duras assombrit cette histoire. Alors qu’elle est tombée amoureuse, Ourika découvre qu’être « négresse » lui interdira de jamais se marier dans la société où elle grandit (Folio, p. 71). Par désespoir, elle prend le voile et meurt quand même de chagrin.

Sans doute n’était-ce pas le premier texte qui ait tenté d’imaginer « de l’intérieur » les effets du racisme, – Olympe de Gouges avait porté sur la scène une idylle entre deux Noirs ; mais c’était le premier qui, émanant d’une femme de son rang, pût toucher les dirigeants – Goethe fit savoir qu’il l’était ; et ce fut le premier qui obtînt un succès suffisant pour susciter, en Angleterre et en Belgique, des éditions pirates. Madame de Duras, d’emblée, fut célèbre, célébrée. Édouard, qui suivit, dut à l’alliance d’une prose toute classique et d’un thème non moins romantique de conforter ce premier succès ; Olivier l’amplifia.

Olivier

On se souvient qu’Astolphe de Custine avait rompu ses fiançailles avec Clara ; il avait déjà esquivé un mariage avec Albertine de Staël, la fille adultère de Germaine, née Necker (prononcez Nèkre, malgré l’hôpital), et de Benjamin Constant. Son cas donne la clé d’Olivier ou le Secret – ou l’égare.

À la toute fin de ce roman par lettres, on lit qu’Olivier de Sancerre « avait eu des raisons de se croire le frère » de Louise de Nangis (Folio, p. 305). Ce serait le ressort de son comportement : s’éprendre de Louise, mais changer de pays pour ne pas l’épouser ; être toujours épris d’elle et se dérober une fois de plus, alors que, dans l’intervalle, si Louise s’était mariée, son mari l’avait laissé veuve. « Vous savez mon secret, dîtes-vous ? Non, vous ne le savez pas » (p. 205). Ce roman est une liponymie – encore une ; « inceste » serait le mot caché.

Sauf que l’explication finale ne tient pas : les mères poussaient au mariage, alors que l’une d’elle au moins, si l’un des promis était né d’un adultère, était mieux placée que quiconque pour le savoir.

D’ailleurs, l’auteur ne soutient pas cette thèse : « On n’a jamais su le secret d’Olivier. Quelques personnes ont répandu dans le monde… » (p. 304). Ce n’est qu’une rumeur qu’elle cite : « Cette conjecture a paru probable, mais elle est demeurée sans preuve » (p. 305) ; sans preuve cette autre selon laquelle Olivier aurait été homosexuel, – sauf qu’un scandale de police avait révélé au monde que c’était le cas de Custine, qui, du coup, ne s’en cacha plus ; sans preuve non plus la dernière hypothèse, celle tirée des lettres de madame de Duras à ses intimes, au reste la seule plausible, à savoir qu’Olivier était impuissant.

Pareil sujet n’avait plus été traité depuis le Satiricon de Pétrone (65 après J.-C.) ; – où d’ailleurs l’impuissance d’Encolpe était vite surmontée. Montaigne l’avait presque repris dans Les Essais, III, V (édition de 1588), où il s’afflige – encore qu’en latin – d’un priape ni long ni dru. Le sujet revint chez Stendhal et Custine, on l’a dit ; il reviendra chez Hemingway, chez Robbe-Grillet, mais toujours enfoui sous une bonne épaisseur de silence.

On peut se demander ce qui a bien pu inciter une dame à s’en saisir ; après tout, son mari l’avait rendu mère. Peut-être n’a-t-elle pas trouvé meilleur moyen d’évoquer pudiquement son équivalent féminin, la frigidité, qui la concernait peut-être. Le critique, ici, ne se sent pas très fin.

Restent deux textes qui honorent leur auteur. La duchesse n’a rien d’un génie, mais, se fiant à la fiction pour explorer les mystères de l’humaine condition, cette Duras aussi est écrivain.