L’opéra est associé dans notre esprit à la plus haute culture, à la plus pure… Issu de la cantate (chantée) plus que de la sonate (jouée), l’opéra a rencontré le théâtre, donc le texte, depuis les personnages jusqu’aux idées, et le public.

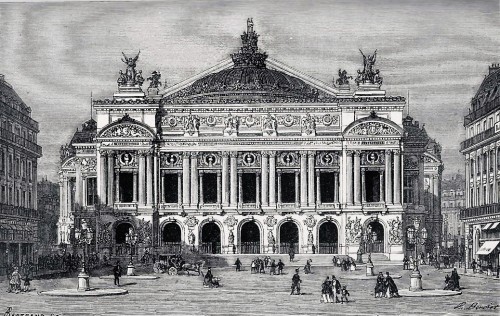

Le Palais Garnier en 1875, gravure extraite du livre “Le nouvel Opéra” par Charles Nuitter, Paris, 1875

Or, rencontrant le public, il a été amené, disons : entre Mozart, actif dès 1780, et Verdi, qui meurt en 1901, à remplir deux fonctions contradictoires : une fonction sociale plutôt conservatrice, telle que de conforter les élites dans leurs certitudes ; et une fonction politique assez avant-gardiste, par le soutien apporté aux idées libérales ou nationalistes. Foin de la pureté !

La tension entre ces deux fonctions sera le fil conducteur de mon propos.

L’opéra ouvre sur un monde enchanté, et d’abord un lieu dans la (très grande) ville ; un lieu non moins massif que la cathédrale ; un lieu qu’il faut construire et à grands frais : le palais Garnier (1875), seul monument prévu dans le Paris du baron Haussmann, l’Opéra bâti par Louis II de Bavière pour Wagner à Bayreuth (1876) ; un lieu fermé, notamment par le prix des places et la tenue correcte exigée dont le coût fait partie de la « soirée à l’opéra » ; un lieu qui s’apparente à un temple avec ses officiants, ses initiés et ses fidèles.

Car c’est une « grand-messe ». L’espace est organisé selon une division, marquée par le rideau, entre la salle et la scène, qui rappelle la distinction entre le chœur, réservé aux prêtres, et la nef, où s’assoient les fidèles réduits à un rôle muet d’adhésion passive. Comme à la messe, on observe à l’opéra le déploiement d’un luxe tapageur : le plafond peint porté par une colonnade, les lustres, les dorures, mais aussi, quand le rideau se lève, les décors, les costumes, la musique, avec, chez Wagner, une saturation de l’espace sonore qui rappelle les grandes orgues. Sans oublier l’armée de techniciens, variété de domestiques invisibles, qui rend le miracle possible.

À quoi il convient d’ajouter le spectacle. Récit structuré selon les lois de la dramaturgie, c’est aussi une féerie qui doit sa noblesse à une histoire mythifiée (Guillaume Tell de Rossini, 1829, Nabucco de Verdi, 1842), à d’antiques légendes (Norma de Bellini, 1831, Lohengrin de Wagner, 1848), à des récits à haute densité symbolique et d’ailleurs empruntés à la littérature (le Don Giovanni de Mozart, 1787, émane de Molière, le Faust de Gounod, 1859, vient de Goethe), ou bien à des histoires comiques, mais non désacralisées, où les domestiques eux-mêmes ont une dimension rare dans la vie réelle (Figaro dans Le Barbier de Séville de Rossini, 1816). L’opéra rassemble des rois, des héros, des filles idéales, des magiciens, voire des fantômes (dans Le Vaisseau fantôme de Wagner, 1841), ainsi que des foules ordonnées en chœur, pas dangereuses donc, dociles, conformes au vœu des élites, qu’elles soient aristocratiques ou bourgeoises.

Alors qu’il existe des musiciens des rues (Vitalis dans Sans famille, le roman d’Hector Malot, 1878) et des théâtres ambulants qui vont vers le peuple, l’opéra reste la chasse gardée des burgraves. D’ailleurs, pas d’opéra sans le « grand escalier » où Proust allait regarder la comtesse Greffulhe (on prononce Gréfeuille) promener ses robes longues avec une majesté inimitable ; pas d’opéra sans les loges (chez Alexandre Dumas, 1846, le comte de Monte-Cristo loue l’entrecolonnes à l’année) où beaucoup ne viennent que pour s’y montrer, car le spectacle est aussi dans la salle. Ainsi l’opéra offre-t-il un miroir à la belle société.

Cette société vient se rassurer sur sa puissance et sa sécurité. Aussi n’y voit-on pas de pauvres, sur la scène non plus, et le tandem Bertolt Brecht-Kurt Weill vise un effet de scandale avec L’Opéra de quat’ sous (1928), qui étale la plèbe des souteneurs et des prostituées. Mais le mélomane va aussi à l’opéra pour voir des monstres – le castrat, mais plus pour longtemps, la cantatrice obèse à la voix suraiguë, – qui le rassurent sur sa propre normalité.

Il vient aussi vérifier ses valeurs : l’autorité des pères, le dévouement des mères, la pudeur des jeunes filles, le rôle salvateur des jeunes mâles, qui endossent volontiers l’uniforme, et de façon générale, la morale chrétienne et bourgeoise, ainsi que celle qui impose au héros de bien servir son roi. Reste que les don juan et les cocottes rôdent pour pervertir ces élites foncièrement angoissées : la cocotte triomphe au foyer (peint par Édouard Manet en 1881), mais elle est vaincue sur la scène avec La Traviata de Verdi (1857), même si Violetta annonce le thème de la prostituée au grand cœur qui animera les films des années trente et les chansons d’Édith Piaf.

Paradoxe, cet art pour conservateurs sonne le glas des monarchies et chante le crépuscule des rois.

Car les compositeurs se rebellent et, pour ce qui concerne les aspects formels, il est possible de parler d’Ancien Régime et de Révolution. Créateur du genre avec Orfeo (1607) et Le Couronnement de Poppée (1642), Monteverdi ne menace aucun ordre établi et sa musique non plus. En revanche, Mozart fait la part belle au récitatif, donc au texte, au livret, aux idées qui sont celles des loges maçonniques (La Flûte enchantée, 1791) et des philosophes des Lumières (Les Noces de Figaro, 1786). Si Bellini revient à des partitions élégiaqueset dépolitisées, Verdi s’oriente vers un réalisme qui annonce le vérisme, variante du naturalisme, c’est-à-dire la mise en évidence des réalités du temps ; – Tosca de Puccini (1900) est carrément sordide.

Or justement, dans La Traviata, Verdi renonce à l’ouverture ; il n’y a presque plus d’aria dans La Force du destin (1862), ni même de mélodie dans Falstaff (1893). Parallèlement, chez Wagner, le soliste est submergé par le chœur et l’orchestre engloutit la voix d’Isolde mourante (Tristan et Isolde, 1865). Toutes ces initiatives suggèrent que l’artiste se libère des contraintes et des attentes, qu’il écrit contre… Au passage, il devient ce marginal nécessaire qui se propose d’éclairer la société et de la guider vers des exigences plus ou moins politiques.

La dénonciation des injustices et de la tyrannie (tyrannie des pères dans La Traviata, des dictateurs dans Nabucco, des petits chefs dans Tosca) complète l’éloge de la liberté par Beethoven (Fidelio, 1806). Mais la hardiesse a ses limites et les opéras du XIXe siècle s’achèvent invariablement sur ce que Catherine Clément a appelé La Défaite des femmes (1979) ; sauf qu’Alfredo obtient de son père le droit d’aimer Violetta, même si le repentir du bourgeois arrive trop tard.

Les dénonciations se doublent parfois d’un vibrant appel à la libération collective. Compositeur du fameux « Chœur des esclaves » de Nabucco, Verdi est le meilleur exemple, dont le nom sert de cri de ralliement aux patriotes italiens qui en décomposent les initiales, « Viva Verdi ! » prenant le sens de Vive Victor-Emmanuel Roi D’Italie. Le meilleur exemple, pas le seul : les nationalistes allemands se reconnaissent dans Wagner tandis que les Français, derrière Claude Debussy (l’auteur de Pelléas et Mélisande, 1902, fut surnommé Claude de France), mènent la réaction antiwagnérienne. Rares sont alors les esprits cosmopolites qui soutiennent, avec Proust, « qu’il n’y a pas que du bruit dans Wagner ».

Chacun a tiré de l’opéra le bon usage qui l’arrangeait : les élites pour s’obstiner ; les novateurs pour contester. Mais les positions acquises par Wagner et Verdi en disent long sur la mutation qui s’est opérée en à peine deux siècles. Alors que Lully était réduit au rang de domestique de Louis XIV, alors qu’en Angleterre, Purcell dépendait des commandes de la reine Mary, Richard Wagner est devenu le roi de son roi – Ludwig – et Giuseppe Verdi le roi des foules, lesquelles d’ailleurs suivirent ses funérailles.

L’âge d’or de l’opéra s’est achevé aux alentours de la Grande Guerre, avec les symphonies de Mahler et les ballets de Stravinski, avec la fin des monarchies et surtout avec la communication par les ondes et l’engagement des masses dans la vie politique.

François Comba