Davy Chou a 27 ans quand il réalise « Le Sommeil d’Or ». Sorti en France le 19 septembre 2012, le film a pour ambition de réveiller un monde merveilleux trop longtemps endormi : le monde du cinéma cambodgien des années 60-70.

C’est à l’aube des années 60 que le cinéma cambodgien se crée. Le premier long-métrage national aurait été réalisé en 1960, même si rien ne permet d’en être sûr. Dans tous les cas, très vite, les films khmers se développent et leur succès est exceptionnel : des stars naissent, les cinémas prolifèrent et les réalisateurs éclosent, chacun développant ses propres techniques. Plus de 400 films khmers sont produits entre 1960 et 1975, et la capitale cambodgienne, Phnom Penh, compte alors trente cinémas – un chiffre totalement inhabituel dans un pays asiatique de cette époque.

En 1967, une guerre civile éclate dans les campagnes du Cambodge. Le conflit oppose le Parti Communiste du Kampuchéa – un parti d’opposition violente surnommé « les Khmers Rouges » allié aux communistes du Nord Vietnam et du Viet Cong – au gouvernement du Cambodge (devenu la République Khmère en 1970). Cette époque est, paradoxalement, celle de l’apogée du cinéma cambodgien. Alors que les combats font rage en Province, les habitants de la Capitale ne peuvent plus sortir de Phnom Penh. Il ne leur reste donc plus que la danse et le cinéma. Les films qu’ils vont voir sont fortement inspirés du folklore national : c’est l’époque où des films comme « l’Homme Serpent », « l’homme Crocodile » ou « un Aiglon quittant son nid » connaissent un succès fracassant.

En 1975, les Khmers Rouges finissent par renverser la République Khmère de Lon Nol et font chuter Phnom Penh : le Cambodge tombe aux mains de Pol Pot. L’idéologie des khmers rouges se met très vite en place : elle vise à faire table rase du passé pour construire un un homme nouveaux. Ce nouvel homme doit être proche de la terre, penser collectivement et rester éloigné de toute forme de progrès, jugé néfaste à son « développement ». Dans ce contexte, les films – devenus œuvres de résistance – sont pour la plupart détruits ou effacés ; on tue, emprisonne ou exile les réalisateurs et acteurs, on détruit les cinémas pour en faire des karaokés. Ainsi, jusqu’en 1979 et la chute du régime, Pol Pot aura supprimé des centaines de films, désormais -et pour toujours- condamnés à l’invisibilité.

« Le Sommeil d’Or » cherche à ressusciter ce cinéma laissé pour mort. Né en France en 1983, Davy Chou, le réalisateur, est le petit-fils de Vann Chann, un des principaux producteurs de cinéma cambodgien des années 60 et 70. Cela, il le sait depuis sa plus tendre enfance, mais ce n’est qu’à l’âge de 20 ans qu’il demande pour la première fois à sa tante de lui raconter l’histoire de son grand-père. Fasciné par ce récit, Davy Chou va alors entreprendre une épopée considérable : retrouver les témoins survivants de cet âge d’or, non seulement les acteurs et les réalisateurs, mais aussi les spectateurs et même les bâtiments qui abritaient les cinémas – vieux témoins d’une époque qui fut littéralement supprimée par le régime dictatorial. Il va les interviewer, les filmer, et leur rendre la vie.

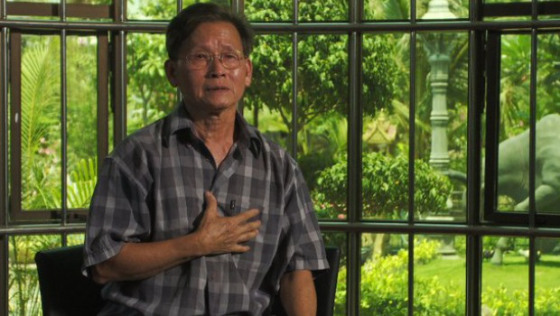

La grande force du « Sommeil d’Or » est de donner à voir ce cinéma disparu moins par l’image que par la parole. Le procédé peut sembler paradoxal. Mais puisque les films n’existent plus, Davy Chou fait le choix de donner la parole à ceux qui les ont enfantés. Ce faisant, il permet au spectateur de recréer ces films pour lui-même, imaginant ce qu’aurait pu donner telle ou telle scène, telle qu’elle est racontée par tel ou tel réalisateur. Quand le réalisateur Ly Bun Yim mime une des séquences de son long-métrage le plus connu, le spectateur peut alors imaginer à quoi elle aurait pu ressembler : c’est ce dialogue qui permet aux films d’exister de nouveau.

Ainsi, par leur contenu, par la façon dont le réalisateur les monte, ces images cherchent à aller plus loin que le deuil ou la simple nostalgie que l’on pourrait avoir à l’égard d’un film ou d’une époque disparus. Plus que cela, le réalisateur se fait à la fois historien et passeur : il se sert du passé pour redonner son sens au présent, pour « sauver les personnes d’une seconde mort », comme disait André Bazin. Dans le film « Douch, le maître des forges de l’enfer » de Rithy Panh, le tortionnaire qui gérait le camp de prisonnier S-21 explique que la volonté des khmers rouges était littéralement de « détruire l’âme des ennemis », supprimer toute trace de leur existence. Il s’agit donc pour Davy Chou de donner une seconde vie à des personnes qui peuvent non seulement être mortes physiquement, mais qu’on a dans tous les cas voulu détruire spirituellement.

Ces personnes peuvent alors, 40 ans plus tard, se servir de nouveau du cinéma pour rappeler qu’elles ont existé. C’est le cas par exemple du producteur Ly You Sreang ou du réalisateur Yvon Hem. Le premier avoue qu’il n’avait jamais accepté de raconter son histoire devant une caméra de peur que, ses films ayant tous disparus, on ne le croit pas.

A travers ces récits, « Le Sommeil d’Or » livre une merveilleuse déclaration d’amour au cinéma. Au-delà de cela, le film met aussi en lumière le fantastique pouvoir d’un art qui sert autant à définir une société dans son ensemble que ceux qui la composent. Les Khmers rouges l’avaient bien compris : en détruisant les images, ils cherchaient à détruire l’identité de ceux qui les avaient faites et de ceux qui les avaient regardées.

En vain, semble nous dire Davy Chou. Car dans la dernière scène du film apparaissent pour la première fois les images de ces films cambodgiens perdus. Projetées sur les murs de Phnom Penh et visionnées par des jeunes de la nouvelle génération, ces images tissent le lien entre les deux histoires, celle du Cambodge des années 70 et celle du Cambodge des années 2010. La destruction voulue par les khmers rouges n’a pas réussi et l’âge d’or du cinéma cambodgien ne s’est pas définitivement perdu dans les limbes de l’histoire. Pour ses acteurs, pour ses réalisateurs et ses producteurs, « Le Sommeil d’Or » offre désormais une mémoire.

Eliott Khayat