Réalisé en 2004, trois ans après les attentats du 11 septembre et seulement un an après l’invasion des Américains en Irak, Notre Musique est en quelque sorte la réponse de Godard aux guerres à travers les âges. Cependant, depuis les Histoires du cinéma (1999), Godard semble s’être détourné de la conception kracauerienne de la rédemption de la réalité par l’image cinématographique, pour être désormais plus proche de la conception de l’Histoire selon Walter Benjamin. Alors que The Old Place (1998) est « à la fois une leçon pour apprendre à regarder le monde, et la documentation de la souffrance »[1], Eloge de l’amour (2001) s’est davantage apparenté à une étude de l’appropriation de la mémoire collective. Contrairement au Godard des années 1960, qui essayait de capter le Zeitgeist d’une époque, ses films et courts-métrages récents, de par leur volonté d’interroger un passé à la fois lointain et présent, ont été considérés comme passéistes par une grande partie de la critique. Notre musique est la preuve de l’illégitimité d’une telle critique tant ce film cherche àréactiver le passé (la Guerre Civile américaine, l’Holocauste, le Génocide des Indiens) pour mieux réfléchir sur les évènements historiques récents(guerre Bosnie contre Croatie) et sur la possibilité d’un avenir commun(notamment sur la question Israélo-palestinienne).

Analyse “Notre Musique” de Jean-Luc Godard (1/2)

Le film de Godard est structuré à la manière de La Divine Comédie de Dante selon trois royaumes : l’Enfer (une séquence de 8 minutes mélangeant images de fiction et images d’archives historiques avec comme thème commun la guerre), le Purgatoire (la diégèse principale du film qui a lieu à Sarajevo), et le Paradis (énigmatique séquence finale). Construit comme un collage de citations littéraires, politiques et philosophiques issues de sources éclectiques, Godard crée du sens tout en laissant le spectateur errer à travers la « foret de symboles » qu’est Notre musique.

Dans un premier temps, notre analyse portera sur la première séquence du film, héritière du montage des Histoires du Cinéma. Ensuite, notre seconde partie, se centrera sur la ville de Sarajevo pensée comme un espace de réconciliation entre individus issus de peuples et de cultures différentes mais animés par une volonté commune d’entrée en dialogue les uns avec les autres. Puis, l’idée de la transmission du savoir nous interrogera sur le statut de Godard en tant qu’« éducateur », notamment à travers l’étude de son séminaire délivré pour des étudiants de Sarajevo. Finalement, il faudra se pencher sur la dernière séquence du triptyque Dantesque, en prenant en considérant l’usage que fait Godard de la philosophie d’Emmanuel Levinas.

La première partie du film, intitulée « Enfer » s’étend sur une dizaine de minutes. Dans une interview, Godard a déclaré que « ses 10 minutes de documents sont divisées en 4 petites parties. La première représente toutes les guerres, la seconde la technologie (les tanks, les avions de chasse, les bateaux militaires). La troisième ce sont les victimes de la guerre, et la quatrième donne à voir quelques images de Sarajevo durant la guerre, pour introduire le segment relatif au Purgatoire ». Cependant, ce que Godard ne dit pas ici, est que, comme dans lesHistoire(s) du Cinéma, il combine des images documentaires d’archive avec des images de films narratifs occidentaux. Dans cette première séquence d’anthologie, le champ contre-champ fait partie des outils privilégies dans la technique de montage godardienne. Par exemple, lorsque Godard montre une tribu indienne arrivant de la droite de l’écran, il coupe ensuite sur un contre-champ (d’une source différente cela va sans dire) d’une armée de soldats issus d’une époque historique totalement différente. Le spectateur est alors amené à ressentir une dislocation du Temps où l’Humanité entière et de tous les âges semblent batailler provoquant une fumée sanglante à l’écran.

Dans une certaine mesure, ce style de Montage se rapproche du génial Le fond de l’air est rouge de Chris Marker, réalisé en 1977 (bien qu’il ne travaillât quasiment exclusivement qu’avec des images d’archives documentaires). Si dans le documentaire de Marker, le rouge peut signifier le communisme, le fond de l’air godardien dans cette séquence d’Enfer a tout à voir avec le rouge du sang. A cet égard, la citation de Montesquieu (extraite de l’Esprit des Lois), située au tout début du film, suggère bien ce lien indéfectible entre l’Homme et la Guerre à travers les époques : « Ainsi dans le temps des fables après les inondations et les déluges, il sortit de la terre des hommes armés qui s’exterminèrent ». Depuis l’origine des sociétés humaines, des peintures rupestres aux films de guerre, l’Homme a reproduit des images de violence pour se constituer une identité propre. Les studios américains et européens ont sans cesse représenté la Guerre comme un signe d’héroïsme patriotique, incitant par là même les enfants à reproduire ces images guerrières dans leur jeux d’enfants (et Godard d’inclure des plans d’enfants s’amusant à imiter des soldats dans sa première séquence d’Enfer). L’imaginaire de la Guerre est au cœur de nos sociétés occidentales. La seconde citation que Godard fait dans son film, et ce à travers la voix de Judith, est très intéressante et surprenante car elle ne provient pas d’un philosophe ou d’un politologue mais bien d’un écrivain spécialisé dans l’imaginaire, à savoir Lewis Carroll à qui l’on doit donc la phrase « Ils sont terribles ici avec leur manie de trancher la tête des gens. Ce qui m’étonne c’est qu’il puisse encore y avoir des survivants »[2]. Le fait de citer successivement Montesquieu et Carroll signifie une fusion entre le réel et l’imaginaire fonctionnant symbiotiquement avec la duplicité des images issues du réel et de l’imaginaire filmique. Comme Laure Astourian le souligne justement, dans cette séquence, « en mélangeant images documentaires et images de films, Godard affirme qu’il essaye d’encourager la philosophie du regard sur le visible permettant de voir l’invisible (…) Dès fois, l’imaginaire issu de la fiction est mieux à même de communiquer une idée que ne l’est l’image documentaire ». Tout en livrant une réflexion sur l’imaginaire et la réalité, le reste du film se positionne comme une tentative de rédemption de cette premier partie infernale.

La seconde partie du film, « le Purgatoire », mène une discussion indirecte avec la première séquence. Hormis les intellectuels qui jouent leur propre rôles (Darwish, Goytisolo, Bergougnioux, Godard…), tous les autres personnages sont fictionnels. De plus, toutes ces sommités intellectuelles n’ont pas eu à improviser, Godard leur ayant demandé de composer un texte au préalable. Ainsi, même si il semble que le film lorgne parfois vers le documentaire , Godard ne semble pas vouloir abandonner pour autant le récit fictif, support essentiel à la stimulation de l’imaginaire du spectateur. Comme Astourian remarque : « Notre musique est aussi direct et puissant que peut l’être un documentaire, tout en supportant le poids de la narration et de l’identification aux personnages » [3]. De plus, le fait de convoquer un poète palestinien (Darwish), un écrivain espagnol (Goytisolo), un intellectuel français (Bergougnioux), un groupe d’Indiens des Etats-Unis, une jeune journaliste israélienne (Judith dans le film) permet à Godard de transformer Sarajevo en une nouvelle Capitale de la douleur (texte d’Eluard, qui fut fondateur pour la création d’Alphaville), une sorte de cité idéale où la discussion laisse entrevoir une possible réconciliation.

L’Histoire de la ville de Sarajevo est en relation très étroite avec celle de l’Europe du XXe siècle. De l’assassinat de l’Archiduc François Ferdinand en aout 1914 jusqu’aux guerres des Balkans durant les années 1990, Sarajevo englobe tout en siècle et apparaît donc légitime comme terrain de réconciliation, de dialogue et de travail de mémoire. Cependant, Godard n’est pas un simple historien, il se doit de raconter une histoire singulière. L’histoire que choisit de raconter Godard est celle des Vaincus de l’Histoire car comme Walter Benjamin l’a écrit l’Histoire est écrite par les vainqueurs « marchant sur les corps gisant sur le sol » [4] (à commencer par Homer narrant la chute de Troie). Dans cette perspective, on peut comprendre pourquoi Godard invoque la présence des Indiens d’Amérique à plusieurs reprises dans le film et pourquoi il invite Darwish à prendre la parole. Darwish se considère comme le « Poète des citoyens de Troie », dans une l’analogie entre, d’un coté, la ville de Troie et la Grèce et, de l’autre, la Palestine et Israël. Il pense qu’aussi longtemps que sa poésie (donc son langage) vivra, la Palestine existera.

Vestige de son passé maoïste, le focus de Godard sur les vaincus de l’Histoire prend une dimension sociopolitique lorsqu’il filme une fête luxueuse à l’Ambassade française de Sarajevo. En effet, encore une fois, il choisit d’adopter le point de vue des dominés, à savoir celui des majordomes et des serveuses. D’ailleurs, cette scène révèle peut-être le sens du titre du film. Dans cette scène, le personnage interprété par Jean-Christophe Bouvet danse de manière étrange et maladroite avec une serveuse et ceci sans lui demander la permission. Serait-ce un commentaire sur la classe dirigeante menant le peuple dans une valse forcée, asservissante et infinie ?

Le symbole le plus puissant du film réside sans doute dans l’image du pont de Mostar, bijou d’architecture médiévale qui a supporté deux guerres mondiales mais a finalement été détruit par la Guerre des Balkans des années 1990. Godard utilise le pont de manière dialectique comme symbole réunion ou de tension entre passé et présent, mort et vie, fiction et documentaire. Ainsi, ce n’est pas une coïncidence si le film se focalise précisément sur la reconstruction du pont de Mostar. Avec ses pierres récupérées et numérotées, le pont détruit renvoie (comme le suggère Saad Chakali) à ce qu’a dit Enzo Traverso dans son livre sur la judéité allemande : « Une fois ramassé dans ses mille morceaux, le passé pourra être sauvé, recomposé, racheté au-delà de l’Histoire (…). C’est alors que les morts sortiront de l’oubli, les vaincus trouveront justice » [5].

Comme dans la cathédrale en ruines de Sarajevo avec ses piles de livres, les pierres doivent être réagencées ensemble pour permettre à la mémoire et à la culture de survivre et de rendre le futur possible. Au passage, il est intéressant de constater que dans la scène de la cathédrale, Godard semble rendre hommage à Fahrenheit 451, le film de science-fiction de Truffaut. Dans ce film, Truffaut avait mis en scène une société dépourvue de culture où les livres étaient systématiquement brulées par les autorités. Chez Godard, la scène de la cathédrale, où des personnes collectent des livres, est en fait très réminiscente de la fin de Fahrenheit 451 où une société secrète luttait pour la survie de la culture en apprenant par cœur les plus grandes œuvres littéraires de l’Humanité.

Pour revenir à notre pont, il faut noter que les deux principaux personnages féminins semblent se localiser aux extrémités opposées du pont. En effet, alors qu’Olga rejette en bloc les paroles de l’architecte Gilles Pecqueux, « ce n’est pas pour restaurer le passé, c’est pour rendre le futur possible », Judith, la reporter, photographie la reconstruction du pont. Pendant cette scène, Judith observe un groupe d’Indiens d’Amérique habillés en occidentaux typiques puis, quand elle se retourne, voit un couple d’Indiens d’Amérique habillés selon leur tradition. Cette séquence se comprend avec la suivante, qui introduit le personnage d’Olga. Alors que le spectateur observe une personne non-identifiée avançant de très loin (out of focus) vers l’écran (in focus), cette personne déclare « J’en ai rien à foutre » pour enfin faire volte-face et s’éloigner vers d’où elle venait.

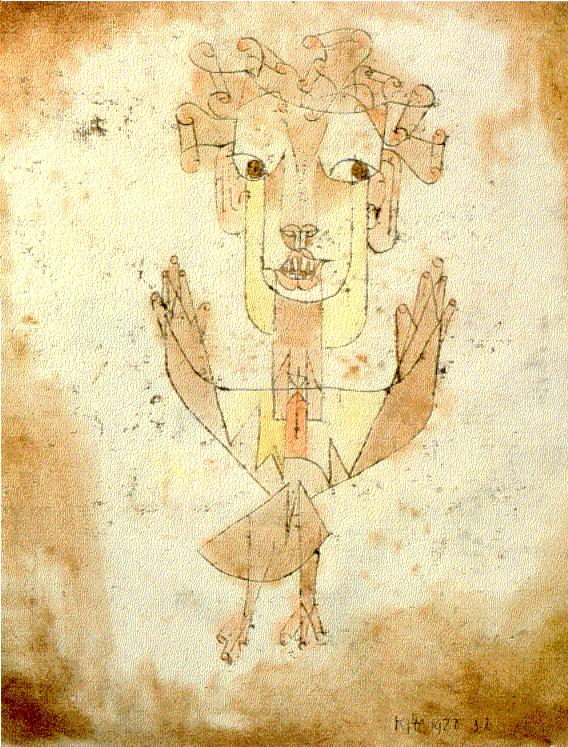

Le passage du in-focus au out-of-focus est un outil de mise-en-scène jouant sur le flou de la mise au point, dont Godard s’était déjà servi dans Hélas pour moi. Ce passage du flou au net a quelque chose à voir avec la notion de mémoire qui est toujours issue d’un processus de sélection et qui rend flou certains éléments historiques pour mieux en mettre en lumière d’autres. De plus, cette scène énigmatique fait semble-t-il allusion à l’Angelus Novus du peintre Paul Klee, figure mystique dont Walter Benjamin s’est emparée dans un texte (et dont Godard parle dans Les Histoire(s) du cinéma). Benjamin, qui a eu en sa possession le tableau, pense que l’ange de Klee correspond à l’ange de l’Histoire. Il déclare à propos du tableau qu’il :

« représente un ange qui semble avoir dessein de s’éloigner du lieu où il se tient immobile. Ses yeux sont écarquillés, sa bouche ouverte, ses ailes déployées. Tel est l’aspect que doit avoir nécessairement l’ange de l’Histoire. Il a le visage tourné vers le passé. Où se présente à nous une chaîne d’événements, il ne voit qu’une seule et unique catastrophe, qui ne cesse d’amonceler ruines sur ruines et les jette à ses pieds. Il voudrait bien s’attarder, réveiller les morts et rassembler les vaincus. Mais du paradis souffle une tempête qui s’est prise dans ses ailes, si forte que l’ange ne les peut plus refermer. Cette tempête le pousse incessamment vers l’avenir, auquel il tourne le dos, cependant que jusqu’au ciel devant lui s’accumulent les ruines. Cette tempête est ce que nous appelons le progrès. » [6]

L’Angelus Novus avance donc vers le futur tout en ayant conscience de la nécessité de la préservation de la mémoire des souffrances du passé (d’où le dos tourné). Faire mémoire du passé, se souvenir des sacrifices et de la mort c’est avant tout faire acte d’ouverture vers un espoir pour le futur.

Olga, en affirmant le fait qu’elle n’en a rien à foutre (juste après l’apparition irrationnelle des Indiens en habits traditionnels), rejette le message de l’Angelus Novus et refuse de faire face au passé, pour avancer droit vers le futur. Et pourtant, ne pas se souvenir du passé rend le futur impossible. Et ironiquement, le futur individuel d’Olga sera très bref étant donné qu’elle se fera fusillée lors de sa fausse tentative d’attentat suicide.

Si Godard persiste à s’intéresser au processus de la création de la mémoire collective depuis les années 1980, dans Notre Musique il choisit également de mettre en scène ses interrogations politiques. Critiquant les limites des modèles démocratiques occidentaux, Godard est peut-être tenté de réinvestir la notion kantienne de cosmopolitisme. Pour Kant, ce cosmopolitisme ne se devait pas seulement d’être moral mais également politique. Tout comme Godard, Kant pensait que les expériences des horreurs de la guerre justifiaient la fin des élites politiques comme acteurs privilégiés de l’organisation des peuples. Pour être bref, Kant s’est battu pour l’idée d’une République de « paix perpétuel » où les citoyens d’un Etat individuel ou d’une Fédération auraient la responsabilité de prendre la décision de s’engager dans une guerre.

Ici, la pensée kantienne se distancie fortement de celles de deux autres penseurs importants : Dante (dont on a vu l’importance dans la structure de Notre musique) et Carl Schmitt. Si Dante croyait en une solution impérialiste pour le maintien de la paix (grâce à une élite politique puissante), Schmitt définissait le politique comme l’identification d’un ennemi. Dans Le concept du politique(1927), Schmitt arguait que, pour un Etat, identifier un ennemi était la condition sine qua non de son existence. Godard, on l’a déjà dit, se sent plus proche du cosmopolitisme de Kant, spécialement dans son appropriation de la pensée de Claude Lefort. Lefort, dans L’invention démocratique, remarque que les démocraties occidentales contiennent intrinsèquement les pré-conditions du totalitarisme car elles considèrent le politique comme séparé du reste de la société. Cependant, de manière surprenante, Godard semble réinvestir la dichotomie politique de Schmitt distinguant ami et ennemi lorsqu’il parle du conflit israélo-palestinien. En somme, il argumente que les deux peuples ont besoin l’un de l’autre pour garantir leurs existences politiques propres. D’un coté, les Israéliens avaient besoin d’une Terre donc par là-meme se sont constitués un ennemi politique en la personne des Palestiniens. De l’autre coté, les Palestiniens ont besoin des Israéliens car ils leur assurent une visibilité importante sur la scène internationale (du fait du statut particulier du peuple juif). Et Darwish de rétorquer à Judith, la journaliste israélienne : « Vous nous avez apporté la défaite et le renom ».

.

A suivre…

.

Rémi Bassaler

[1] Richard Brody, Jean-Luc Godard: Everything is Cinema, p.613

[3] Laure Astourian, Bridging Fiction and Documentary in Godard’s Notre Musique, p.18

[4] “Sur le concept d’Histoire” in Oeuvres III, p 432

[5] La Pensée dispersée. Figures de l’éxil judéo-allemand, 2004, p.207

[6] Walter Benjamin, L’homme, le langage et la culture, Essais, traduit de l’allemand par Maurice de Candillac, Paris, Denoël/Gonthier, «Médiations», 1974, p. 188-189.