Manhattan Blur

Manhattan BlurCrédits : Flickr (Chuckumentary)[/caption]

.

Le choc, c’est quand j’ai vu la date de publication de White Noise (Bruits de fond, en français). 1985 ? 1985 ! Comment ? Presque trente ans déjà que le bourdonnement terrifiant écrit par Don DeLillo nous envahit les oreilles et nous étouffe ? Ces lignes m’ont paru trop familières, trop proches – cette date, je n’y croyais pas, et les joues me brulaient. Trente ans… J’ai fini American Psycho (publié en 1991) de Bret Easton Ellis avant-hier, et quand je l’ai refermé sur la table, j’étais soulagé de m’extraire enfin de cette peinture trop douloureusement juste de nos temps malades. Je désespère d’une issue.

White Noise et American Psycho sont deux histoires identiques, celles de l’expérience occidentale contemporaine. A la première personne. Rapidement : White Noise nous plonge dans la vie de Jack Gladney, professeur d’histoire à l’université, dans une campagne cossue et proprette américaine. Trois parties s’étalent sur un an. La première (« Waves and Radiation ») constitue une introduction au quotidien et aux angoisses de Jack et de sa famille, prototype du rêve américain consumériste. Dans la seconde (« The Airborne Toxic Event »), un nuage toxique – probablement un accident militaire – survient au-dessus de la ville et sème la panique. En troisième et dernière partie (« Dylarama »), Jack découvre que sa femme entretient un pacte sexuel avec un scientifique qui lui fournit en échange une drogue, le Dylar, censé supprimer la peur de la mort, thème principal du roman. Dans une confrontation finale, anti-acméique au possible, Jack retrouve le scientifique, Mink, et lui tire dessus, décidé à le tuer, mais il échoue.

.

American Psycho, c’est Manhattan, et l’univers des ‘yuppies’ de Wall Street – absurdement friqués, odieusement égoïstes et narcissiques, terriblement isolés. Le narrateur, Patrick Bateman, en est un avatar type. C’est aussi un psychopathe. Sans structure apparente, le roman emporte le lecteur dans le tourbillon informe et détemporalisé qu’est le quotidien de Bateman. Il alterne entre dîners branchés, soirées mondaines, séances de bronzage, de musculation ou d’épilation, et scènes ultra violentes de partouzes, de viol, de torture ou de meurtre. Le tout saupoudré de coke, de J&B ‘on the rocks’, de Valium et de cravates Armani.

.

Deux romans ancrés dans une époque où la consommation frénétique et systématique a atteint le statut quasi-religieux de culte, époque qui se perpétue et prospère de plus belle aujourd’hui. Après la mort de Dieu, après la mort des grandes idéologies politiques fédératrices du XXe siècle, place à une nouvelle mystique, celle du consumérisme épanouissant, où, comme le réalise Jack dans White Noise, la plénitude identitaire et le sens de soi s’acquièrent d’abord au mall, par le shopping et l’abreuvement à la source nourricière d’images publicitaires.

.

Où les enfants scandent les noms de voitures, comme des mantras, jusque dans leurs rêves. Où le supermarché, temple de la surface et du packaging, nous « recharge spirituellement ». Où les gens sont identifiés par le couturier qui dessine leurs vêtements d’abord, par la multinationale où ils travaillent ensuite. Il n’y a plus de profondeur de sentiments, plus de profondeur tout court : l’apparence et les images sont la nouvelle réalité. Bateman remarque :

.

« Surface, surface, surface was all that anyone found meaning in. »

Andreas Gursky (1999)

99 Cent-II-Dyptichon

Copyright: Dunjohn

.

C’est à croire que ces romans de DeLillo et Ellis se sont délibérément fait illustration littéraire de l’ « hyperréalisme» de Baudrillard [1]. Le monde hyperréel, le monde postmoderne, le nôtre, est un système complexe d’images autotéliques qui renvoient les unes aux autres dans une valse infernale de représentations vides, et dont le référent originel est perdu, inexistant, sous la déferlante ininterrompue d’information, qui « dévore ses propres contenus »[2]. Panneaux publicitaires au contenu fantasmatique, films parodiques et auto-parodiques, chansons samplées et sur-samplées… Pour Baudrillard, DeLillo, Ellis, l’image n’est plus le symbole d’une profondeur sous-jacente ; elle est sa propre profondeur. La représentation du réel remplace le réel. Le récit de Jack, dans White Noise, est émaillé par l’irruption inopinée de marques, des images, qui s’insèrent dans la narration et, accusatrices, en exposent la superficialité, la non-profondeur, dans une incantation ternaire anesthésiante :

« I watch light climb into the rounded summits of high-altitude clouds. Clorets, Velamints, Freedent. ‘People think I’m spacey’, she said. »

.

Non content de représenter la vacuité superficialiste dans laquelle se dilue l’époque actuelle, White Noise et American Psycho la mettent en acte dans leur écriture même. Bret Easton Ellis pousse le jeu encore plus loin que DeLillo en rendant son écriture performative : il ne s’agit pas seulement de montrer l’avènement du culte de l’image et de l’objet, il faut également lui donner vie sur le papier, faire en sorte que le lecteur y soit directement confronté. Pour cela, Ellis s’ingénie à truffer le roman de descriptions minutieuses des tenues de ses personnages, de leur parfum, de la marque de leur chaussures, du type de mousse qu’ils utilisent pour se coiffer :

.

« He’s wearing a linen suit by Canali Milano, a cotton shirt by Ike Behar, a silk tie by Bill Blass and cap-toed leather lace-ups from Brook Brothers. I’m wearing a lightweight linen suit with pleated trousers, a cotton shirt, a dotted silk tie, all by Valentino Couture, and perforated cap-toe leather shoes by Allen-Edmonds. Once inside Harry’s, we spot David Van Patten and Craig McDermott at a table up front. Van Patten is wearing… »

.

Et ainsi de suite, pour tous les personnages présents. Vous vous êtes ennuyé ? Imaginez une bonne cinquantaine de descriptions de cet acabit, assorties de chapitres entiers consacrés à des produits de beauté, ou de chaînes hifi dernier cri. Vous lirez les dix, les quinze premières. Et puis vous vous lasserez, et au moindre « Mr. X is wearing… », vous ferez un saut trente lignes plus bas. Idem pour ce qui est des scènes de viol, de torture, de meurtre. Ca me frustre, mais je sais que c’est exactement ce que veut Bret Easton Ellis. Reproduire en actes ce qu’il nous montre en théorie : le bombardement constant de publicités, de marques, de violence ou de sexe, de mots vides comme des coquilles… Et le nécessaire décrochage qui s’ensuit. Nous devenons aveugles, sourds, à ces stimulations, et renonçons à chercher une vérité trop lourdement recouverte de signifiants insignifiants.

.

Les personnages eux-mêmes ne s’écoutent plus. Plusieurs fois, entre deux phrases sur la manière correcte de porter un gilet à carreaux, la probabilité de trouver de la coke dans tel ou tel club, ou la taille de la poitrine d’une bimbo quelconque, Bateman avoue, clairement et distinctement, être un bourreau et un meurtrier sanguinaire à qui voudra l’entendre. Personne n’y prête la moindre attention.

.

« ‘My life is a living hell,’ I mention (…), ‘And there are many more people I, uh, want to…want to, well, I guess murder.’ I say this emphasizing the last word, staring straight into Armstrong’s face.

[Réponse de Armstrong : ] ‘Service has improved to the islands as both American Airlines and Eastern Airlines have created hubs in San Juan…’ »

.

Par ailleurs, les personnages de White Noise et American Psycho ne sont plus capables d’accéder à une quelconque intensité d’expérience authentique : tout passe par le filtre de représentations préalables, dont la médiation est inévitable, même dans les situations les plus extrêmes. Si Jack ne cherche à tuer qu’une fois, alors que Patrick tue à la chaîne, le meurtre est pour tous deux une tentative de se détacher du banal pour se libérer de la torpeur abrutissante des surfaces. Ils échouent. La scène où Jack cherche à tuer Mink, le créateur du Dylar, est le pastiche d’un médiocre film de série B, et ne lui procure aucune satisfaction car il ne peut s’arracher de ce masque fictionnel. Croyant lui-même mourir, il commente, déçu, sur ce qu’il voit, avec le détachement d’un critique de film :

.

« There’s something artificial about my death. It’s shallow, unfulfilling. »

./

C’est la même chose pour Bateman. Il vient un moment où notre homme est à deux doigts de se faire attraper : il est poursuivi par une voiture de police aux sirènes hurlantes, et les équipes SWAT sont en route. A cet instant, l’adrénaline, la peur de la mort devraient se faire maximales. Pour une fois, il perd le contrôle, la suite est inattendue, dangereuse, intense. Mais, comme pour nous signifier ‘ce n’est pas réel, ce n’est qu’un film, une énième scène d’action’, Bret Easton Ellis fait basculer à cet instant la narration de la première à la troisième personne. Bateman lui-même devient un spectateur de sa propre course-poursuite, qui se joue devant lui comme sur un écran :

.

« Patrick keeps thinking there should be music, he forces a demonic leer, his heart thumping, and manages quite easily to bring the gun up to the cop’s face » (p.336).

.

Et quand cette scène prend fin, et que Patrick est tiré d’affaire, la première personne se réinstalle, le roman continue comme si de rien n’était, et on ne reviendra pas sur cet épisode. Il n’a rien changé. L’anesthésie y a survécu.

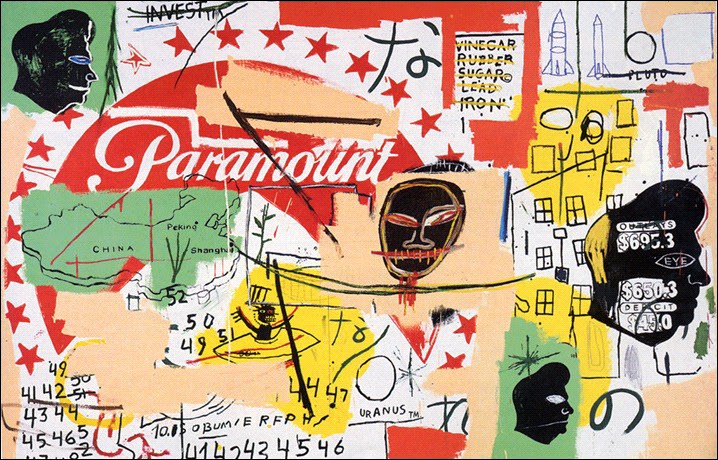

Basquiat et Warhol (1984)

Paramount

.

White Noise et American Psycho sont des livres perturbants. Le premier, pour le malaise que l’on éprouve à voir cette famille, si proche de nous, si ‘normale’, perdue dans un labyrinthe de consommation absurde, sans but, sans direction, victime de la société de spectacle, du triomphe de la surface, déconnectée d’elle-même, mais si affreusement familière. Le second, bien plus que le premier à mon sens, pour la violence insoutenable de certains passages d’une part, et pour la représentation ultra-réaliste des excès, de la vacuité et du narcissisme d’une caste ensuite, dont nous savons qu’elle existe, quelque part, parfois pas si loin de nous, et qu’elle possède (et gaspille) un pourcentage aberrant de la richesse mondiale, totalement immunisée contre le moindre accès de conscience.

Ce sont les romans de la dépersonnalisation la plus totale. Ce sont les romans de la marchandisation de la moindre émotion, de la moindre esthétique. Ils exagèrent, ils amplifient, ils subliment, mais ils touchent à quelque chose de vrai, quelque chose de rampant qui est déjà là, et s’est installé pour durer.

.

Quand je lis dans DeLillo :

.

« There was always another store, three floors, eight floors, basement full of cheese graters and paring knives. I shopped with reckless abandon. I shopped for immediate needs and distant contingencies. I shopped for its own sake, looking and touching, inspecting merchandise I had no intention of buying, then buying it. », je pense à l’angoisse de ça.

.

Quand je vois le Bateman de Ellis écraser un de ses amis en lui disant posséder un David Onica et l’avoir payé cinquante mille dollars, et se rendre compte quelques mois plus tard, par hasard, que cet Onica trône à l’envers dans son salon, je me rappelle de ça.

.

Et ça me fait un peu peur…

N.B. Je n’ai pas pu avoir accès aux versions françaises de ces livres, d’où les extraits en langue anglaise.

Une traduction de White Noise (Bruits de Fond, en français) est disponible chez Stock (1986) ou chez Babel (1999).

Vous trouverez American Psycho sous le même titre chez Seuil, dans la collection Points (1995).

..

Lucas Gaudissart