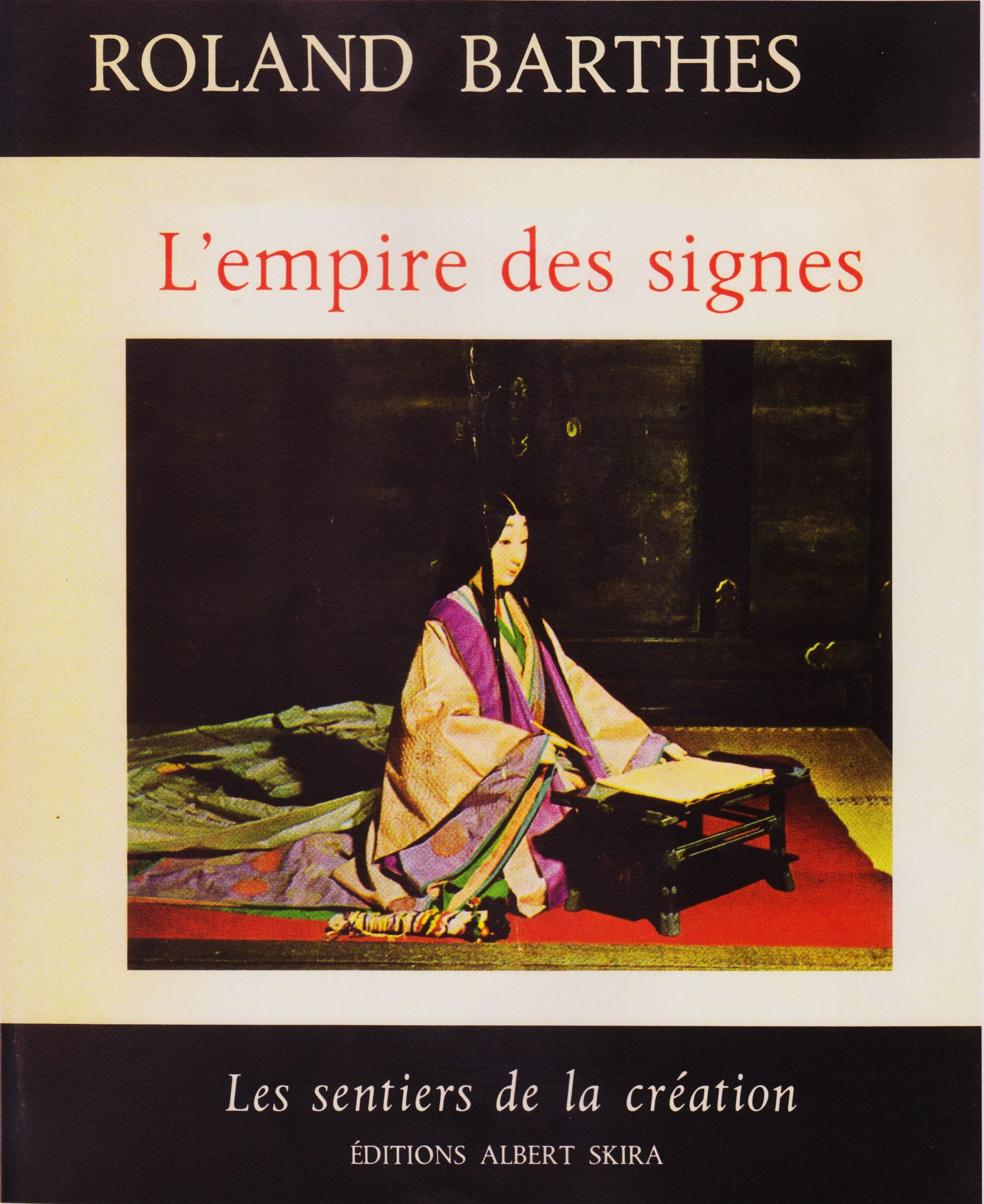

En couverture de L’Empire des signes, son essai sur le Japon, Roland Barthes a placé une photographie, prise dans quelque musée Grévin tokyoïte ; on la retrouve vers la fin de l’ouvrage, accompagnée d’un titre : « L’Apparat de la lettre ». Voici ce qu’en note il en dit :

« Femme s’apprêtant à écrire une lettre. Verso d’une carte postale qui m’a été adressée par un ami japonais. Le recto en est illisible : je ne sais qui est cette femme, si elle est peinte ou grimée, ce qu’elle veut écrire : perte de l’origine en quoi je reconnais l’écriture même, dont cette image est à mes yeux l’emblème somptueux et retenu » (Skira, 1970, p. 117 et 156).

Il aurait pu deviner que l’ami japonais lui offrait une « image » plus prestigieuse encore, celle de Murasaki-shikibu.

Virginia Woolf l’avait déjà nommée ; c’était en 1929, dans une conférence où elle déplorait que peu de femmes aient écrit : « D’étranges espaces de silence semblent séparer telle période d’activité de telle autre. Il y eut Sappho et un petit groupe de femmes qui toutes écrivaient de la poésie dans une île grecque <Lesbos>, six cents ans avant la naissance du Christ. Elles se turent. Puis, vers l’an mille, nous trouvons une certaine dame de la cour, madame Murasaki, écrivant un très long et très beau roman, au Japon » (in L’Art du roman, Seuil, 1963, p. 82).

Virginia Woolf parlait du Genji-monogatari sans l’avoir lu, pour faire plaisir à l’un de ses amis, Arthur Waley, qui venait justement d’en publier la première traduction européenne, en anglais évidemment.

En 1938, cette traduction reparut dans une édition moins onéreuse et Jorge Luis Borges rendit un rapide hommage à sa consœur Murasaki (Pléiade, 1993, vol. I, p. 1169). Mais selon toute apparence, lui aussi s’était laissé décourager par la longueur du livre, dont il n’a plus reparlé par la suite.

Il a fallu attendre 1988 pour que René Sieffert livre sa traduction, Le Dit du Genji, 1306 pages en deux tomes, aux Presses orientalistes de France, qu’il avait fondées. Depuis, Verdier a réimprimé le texte et Diane de Selliers a écoulé une édition de luxe en trois volumes illustrés. J’ai vu ce coffret chez un ami qui adore tapisser ses murs de livres hors-de-prix ; il ne les ouvre pas.

[caption id="attachment_2482" align="aligncenter" width="560"] Une scène du “Dit du Genji”, illustration du XIIème siècle[/caption]

Une scène du “Dit du Genji”, illustration du XIIème siècle[/caption]

On la connaît moins bien que sa famille. Murasaki appartenait au clan Fujiwara (champ de glycines), lignée prolifique et ramifiée, qui avait déjà donné deux poétesses, qu’on appelle « Isé » (872-937), publiée chez Philippe Picquier, et « la mère de Michitsuna », auteur du Kagérô-no-nikki (Journal d’une éphémère, 954-974), non traduit ; maison puissante surtout puisqu’elle donna la plupart des impératrices et tous les chefs du gouvernement de 901 à 1068.

On ne sait même pas son nom. Ses contemporains l’appelaient Tô, mais c’était un surnom, – la lecture à la chinoise du signe qui se lit fuji (glycine) en japonais. Depuis sa mort, Tô est appelée Murasaki-no-ué (dame Murasaki), ce qui est le sobriquet de son héroïne, ou Murasaki-shikibu, en référence à la fonction de directeur au département des rites que son père exerça. Si l’on s’amusait en France à désigner les écrivains de la même façon, Jean-Jacques Rousseau, dont le père était horloger et qui a raconté dans La Nouvelle Héloïse les amours de Saint-Preux, figurerait dans nos dictionnaires sous le nom de Saint-Preux-l’horloger.

Murasaki allait vers la trentaine, quand, vers 1005, veuve et mère d’une petite fille, elle entra à la cour de l’empereur Ichijô comme dame d’atour de son épouse principale, Fujiwara no Akiko, qui venait d’être promue impératrice sous le nom de Shôshi ; dame d’atour et même préceptrice : son Journal nous la montre lui enseignant le chinois. En 1011, Ichijô abdiqua et mourut dans la même semaine ; Shôshi choisit d’entrer en religion ; et Murasaki, sans en faire autant, la suivit dans sa retraite. Pour notre auteur, cela ne changeait pas grand-chose sauf qu’il n’était plus nécessaire de coiffer l’impératrice puisqu’elle s’était rasé la tête. Murasaki quitta sa protectrice en 1013, apparemment pour mourir un ou deux ans plus tard, vers sa trente-septième année. Elle laissait plus ou moins inachevée une œuvre d’une rare ambition, Genji-monogatari, « histoire bien racontée du Genji ».

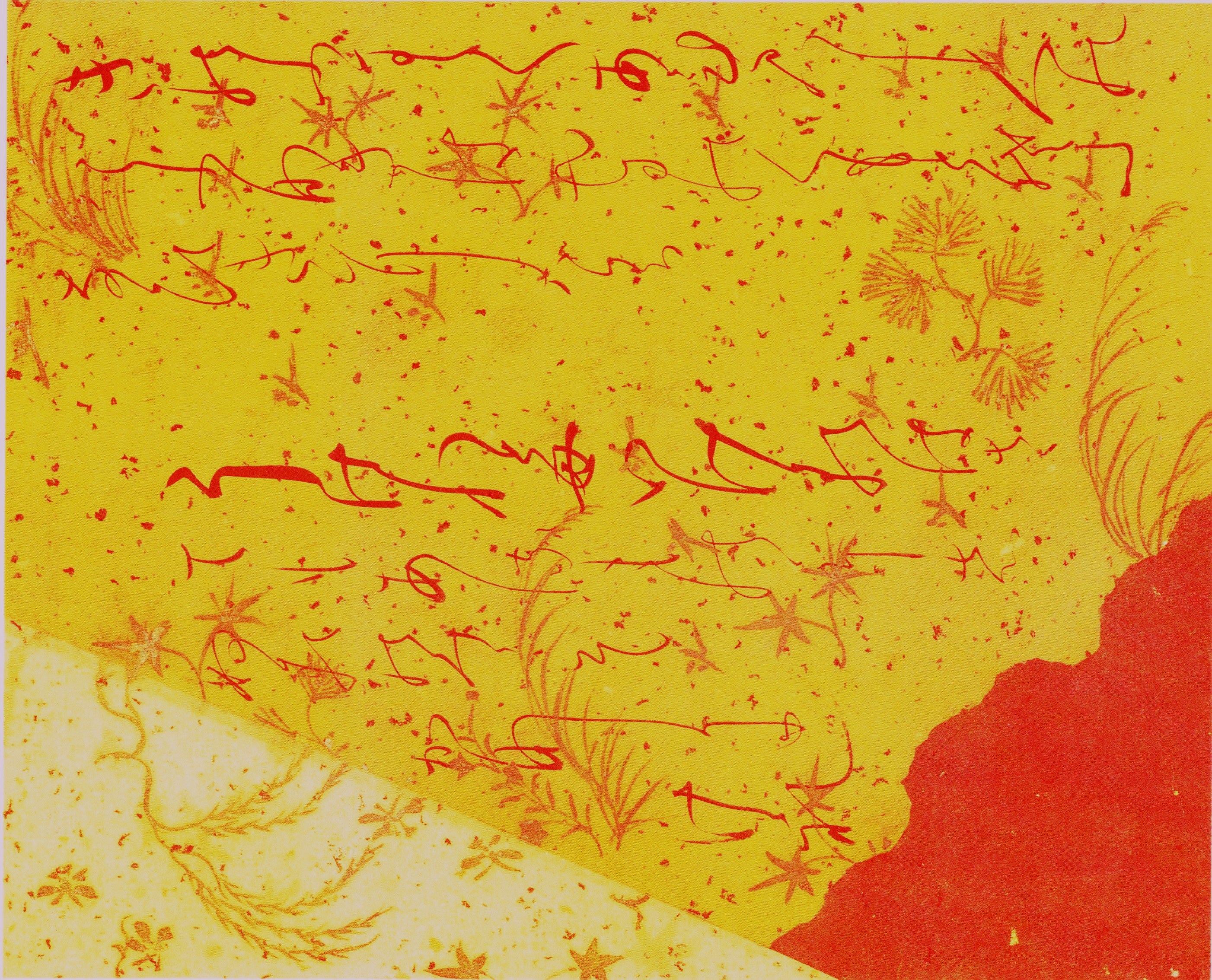

[caption id="attachment_2483" align="aligncenter" width="560"] Sur papier polychrome, un manuscrit de la poétesse Isé, Xème siècle[/caption]

Sur papier polychrome, un manuscrit de la poétesse Isé, Xème siècle[/caption]

Évidence pour nous, mais surprise à l’époque, ce roman, écrit par une Japonaise, l’a été en japonais.

À Heian (la capitale depuis 794), la langue officielle restait le chinois, du « bas chinois » comme on dit du bas-latin, une langue qui n’avait cessé de s’appauvrir depuis la dernière ambassade en Chine, en 839. Mais c’était la langue des mâles, une langue que les femmes devaient ignorer.

La misogynie favorisa l’émergence du japonais. Qui n’était encore qu’un dialecte. Pour l’écrire, il avait fallu mettre au point, à partir des idéogrammes chinois, deux syllabaires, auxquels on ajoutait des kanji, abréviations personnelles d’un idéogramme, car le japonais laissait à désirer :

« De manière générale, la langue japonaise n’a pas la précision de la langue chinoise mais dans la littérature de Heian, cette obscurité prend des proportions cauchemardesques. Les noms propres sont soigneusement évités. La première personne est fréquemment employée mais l’auteur ne nomme jamais l’interlocuteur. Il faut pratiquement deviner le sujet d’une phrase, sujet qui risque de changer sans préavis à mi-chemin du point final. Les catégories qui s’excluent mutuellement et auxquelles nous sommes habitués dans les langues européennes (comme le passé et le présent, l’affirmation et l’interrogation, le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin – représentés par des noms et des pronoms, – le doute et la certitude) ne signifient rien dans le japonais de Heian. Parfois on ne sait même pas si la phrase est positive ou négative » (Ivan Morris, La Vie de cour dans l’Ancien Japon au temps du prince Genji, 1964, Gallimard, p. 245-246).

Ce japonais convenait bien à des aristocrates qui se comprennent à demi-mot, mais les hommes l’évitaient, sauf pour s’adresser aux femmes, avec qui ils échangeaient des tanka, – des poèmes de 31 syllabes, distribuées 5-7-5-7-7, qu’on calligraphiait pour soupirer l’amour, déplorer la pluie, s’identifier au rossignol et gémir sur ses chagrins. Mais écrire en prose japonaise était indigne d’un homme ; on parlait d’ailleurs d’onno moji, « écriture de femme ».

Et c’est ainsi que l’extraordinaire floraison littéraire des années 990-1020 fut exclusivement l’affaire de femmes qui vivaient dans l’orbite de la cour : Izumi-shikibu, Séi-shônagon, Murasaki… Elles ont écrit ce qu’elles ont pu, avec la mince expérience de la vie qu’elles avaient, avec le souci de la bienséance et du bon goût qui leur interdisait certains sujets, et avec cette langue flottante, rêveuse et mal aimée dans laquelle on les avait confinées en croyant qu’elles ne sauraient rien en faire. S’en servir pour écrire des chefs d’œuvre fut leur héroïsme. Et ce fut le cadeau qu’elles firent à leur pays : donner au japonais ses lettres de noblesse, en faire aussi bien une langue pour la vie ordinaire qu’une langue pour la littérature. Aussi n’est-il pas si étonnant que Le Dit du Genji occupe, dans le Panthéon japonais, une place comparable à celle de La Divine Comédie dans le Panthéon italien.

Virginia Woolf n’avait pas menti, c’est un très long – cinquante-quatre rouleaux – et très beau roman.

Comme le titre l’indique, le protagoniste des quarante-et-un premiers chapitres est un genji (prononcez guen’ji), – un fils d’empereur, pas vraiment bâtard puisque le Japon admettait la polygamie, mais non dynaste.

Tout le livre repose sur un paradoxe, qui est que le Genji, malgré des qualités exceptionnelles, ne réussira pas à maîtriser le cours de sa vie, ni à refermer certaines blessures, ni même à se satisfaire de ses succès. Or je crois qu’il en va souvent de même dans les grands textes. Il faudrait ici multiplier les exemples ; je m’en tiendrai à deux. Ainsi, le parangon de tous les héros, l’invincible Achille : l’Iliade ne s’ouvre-t-elle pas sur l’humiliation qu’Agamemnon lui inflige en lui enlevant une esclave, sur le spectacle de son impuissance ? Et n’est-ce pas sur cette impuissance que l’épopée s’achève ? Achille a tué Hector, mais cette victoire n’a pas ressuscité Patrocle, et il ne reste rien à l’invincible Achille que les yeux pour pleurer. Et pensons à Ulysse, cet « homme simple, astucieux et hardi », comme disait Fritz Lang dans Le Mépris de Godard. Ses talents lui permettent de survivre à une multitude d’épreuves, mais ne lui en épargnent aucune ; il a beau être Ulysse, le plus complet des hommes, il lui faudra tout de même dix ans pour rentrer à Ithaque. À sa façon, le héros de Murasaki n’est pas moins parfait que le divin Achille, il n’a pas moins d’aptitudes que l’humain, si humain, Ulysse ; et, pas plus qu’eux, il n’est tiré d’affaire, pas plus qu’eux, il n’est dispensé de vivre sa vie, et, pas plus que les leurs, sa vie n’est facile ou agréable à vivre. Comme les nègres de Faulkner, « il dure et il endure ».

Fils d’un empereur et de sa favorite, le Genji perd le double bénéfice de cette naissance avantageuse, puisque sa mère meurt quand il n’a que trois ans et que son père renonce à lui transmettre le trône. Le voici vidé d’amour, coupé de ses origines, privé de son héritage et comme séparé de son nom. Ses débuts tirent les conséquences de cette multiple spoliation.

C’est d’abord un don Juan ; pour deux femmes qui se refusent, beaucoup lui cèdent, et même un page. Sera-t-il heureux pour autant ? Personnage œdipien, il inverse le rapport entre Phèdre et Hippolyte en s’éprenant de la dernière épouse de son père parce qu’on lui a dit qu’elle ressemblait à sa défunte mère. Un fils naîtra de leurs amours adultères ; il passera pour un prince impérial et pourra devenir empereur. Serait-ce une castration symbolique qu’à son insu, le Genji inflige au père qui l’avait plus ou moins renié en l’écartant du trône ?

Quoi qu’il en soit, la culpabilité sépare bientôt les amants.

Repoussé par l’impératrice, il en recueille la nièce, une fillette qui ressemble à sa tante, donc à la mère disparue. Il la surnomme « Murasaki » (grémil), ce mot désignant une herbe dont on extrayait, pour les cérémonies, une couleur pourpre ou violette. Il se charge de son éducation, en fait la femme idéale, un modèle de grâce, d’élégance et de vertu ; puis, tel Pygmalion s’éprenant de son œuvre, il l’épouse encore nubile. Elle sera la femme de sa vie.

Dans l’immédiat, la mort du vieil empereur les sépare, car le deuxième empereur, demi-frère du Genji, se laisse persuader par sa mère et son ministre d’exiler le héros sur les rives de la mer Intérieure.

Passée cette épreuve, rien n’arrêtera plus l’ascension politique du Genji. Son fils adultérin, devenu le troisième empereur, lui offre même le trône en apprenant le secret de sa naissance ; mais il refuse de retirer un tel profit de son ancienne faute. En revanche, il accepte les honneurs réservés aux empereurs abdicataires ; son fils légitime lui succède ; sa fille épouse le quatrième empereur. Le voici donc parvenu au faîte de la gloire et au comble de la puissance.

Reste que son bonheur est menacé : il n’ose refuser une nouvelle épouse, et cette alliance rend « Murasaki » malheureuse. Comme il ne fait pas grand cas de l’intruse, elle le trompe. En mémoire de la faute qu’il avait commise à l’égard de son propre père, il accepte comme sien le fils de la princesse infidèle. Autrefois fils détruit, le voici père détruit. Il ne reprendra pas goût à sa propre vie ; la mort de « Murasaki » achève de le briser ; au quarante-et-unième rouleau, comme une « occultation dans les nuages », il entre en religion.

La mort du Genji sera évoquée par la suite, mais il ne semble pas que Murasaki-shikibu en ait fait le récit. Peut-être craignait-elle l’effet qu’auraient produit deux décès si rapprochés ; peut-être souhaitait-elle suggérer que la fin de nos espérances est la seule mort que nous ayons à redouter.

Ainsi, dans la première moitié du livre, Murasaki-shikibu ne raconte l’ascension esthétique et morale d’un prince et de sa favorite, ne décrit le bonheur qui les unit, le prestige, l’autorité et l’influence dont ils disposent, que pour en mieux faire ressortir, dans la deuxième, l’inexorable destruction. Sauf que les choses sont plus subtiles, car la perfection, le pouvoir et le bonheur n’ont été obtenus qu’au prix d’un certain nombre de deuils, d’humiliations, d’échecs et de sacrifices, et même au prix d’une faute, unique, mais irréversible et irréparable, secrète, mais inavouable et irrémissible, en sorte que les héros n’accèdent à rien de mieux qu’à une perfection peu fière d’elle-même, à un pouvoir désillusionné, à un bonheur fragile, d’ailleurs placé sous les signes de la culpabilité et du renoncement, et dans lesquels la destruction finale est déjà à l’œuvre.

Ce récit d’un millier de pages est conduit de main de maître, et l’un de ses intérêts est de conserver les traces des errements qui ont permis à son auteur de passer de l’art, académique à Heian, limité, agaçant, de conteuse, à celui, autrement plus personnel et plus fascinant, de romancière accomplie. Le Dit du Genji commence comme un conte de fée, à ceci près que les femmes jalouses qui persécutent la mère du Genji obtiennent rapidement qu’elle en meure de chagrin, et ce, dans la plus complète impunité. Suivent une dizaine de nouvelles galantes où l’auteur admet encore fantômes et prédictions, alors qu’elle saura très bien s’en passer par la suite. L’exil dans l’île d’Akashi produit l’effet d’une épreuve initiatique, non seulement sur le Genji, qui en revient mûri, mais surtout sur son auteur. Dès le retour à la Ville, Murasaki-shikibu s’engage dans une littérature qui n’est réaliste que parce qu’elle est exigeante. Sa prose se fait plus précise ; ses analyses, plus fouillées, prennent de l’ampleur ; et toutes les dimensions de l’écriture romanesque – description, récit, dialogue, soliloque, analyse et tanka (lettres-poèmes) – se combinent pour former un vaste univers, intelligible et troublant. C’est à bon droit qu’arrivée au tiers de son livre, elle peut attribuer à son héros un éloge circonstancié de l’art romanesque, – du sien surtout, – mais ferme, bref et d’ailleurs retenu. Cet art s’élève jusqu’au sublime dans le deuxième tome (de l’édition P.O.F.) : Murasaki-shikibu ose conduire une sorte de roman immobile, tissé de fines nuances et d’imperceptibles suggestions. Après la mort de son héroïne et l’occultation de son héros, elle délaisse les cérémonies qui ponctuent la vie de cour et toute forme de vie extérieure, pour se concentrer sur la vie intérieure d’un nombre de personnages résolument réduit. Et son style s’est plié à l’évolution générale du projet romanesque. Chaque phrase – du moins dans la traduction, un peu trop archaïsante toutefois, – engendre une impression ambiguë d’extrême netteté et d’inépuisable mystère. Le lecteur est maintenu dans un état étrange et merveilleux, parce qu’il a perpétuellement le sentiment qu’il comprend ce qu’il lit, et que pourtant quelque chose lui échappe.

[caption id="attachment_2484" align="aligncenter" width="560"] Le pavillon du Phénix, 1053, construit pour un frère de l’impératrice Akiko Shôshi[/caption]

Le pavillon du Phénix, 1053, construit pour un frère de l’impératrice Akiko Shôshi[/caption]

Même la mise en forme du temps fascine et déroute. Non seulement l’écoulement des heures, jours, saisons, années, est rendu avec une attention méticuleuse, mais qui plus est, l’identité des personnages n’est jamais stabilisée. Murasaki-shikibu a tiré parti des superstitions du bouddhisme et des codes qui interdisaient de nommer qui que ce soit. Les personnages – une centaine – sont désignés par des appellations changeantes et interchangeables, telles que les fonctions, toute provisoires, qu’ils exercent, ou par le nom des résidences qu’ils occupent, entre deux déménagements. Ainsi la conception même de l’être, avec ce que ce mot promet de permanence, en ressort altérée : ne serions-nous jamais autre chose que « l’homme de l’heure », « l’homme de la situation », au sens littéral de ces expressions ?

Et pourtant, Murasaki-shikibu, anticipant nos investigations contemporaines, avait manifestement compris que nous sommes aussi des êtres écrits, « calligraphiés » et scellés par notre propre passé, agis par des secrets déposés au fond de nous, et que nous ne dévoilerons jamais complètement. Plusieurs de ses personnages masculins, – le Genji, son fils adultérin (l’empereur) et son fils putatif « Kaoru », – vivent selon un passé qui leur restera en grande partie obscur et luttent contre des drames anciens dont ils furent, plus que les auteurs, les victimes. L’acuité de la psychologie font de ce Dit un texte instructif ; – si l’on convient qu’un grand roman recèle la matière d’innombrables essais, si bien qu’on s’instruit dans bien des domaines, et plus vite qu’on ne le ferait avec plus de méthode, en lisant des romans.

Les derniers livres se passent à la campagne, à Uji, ce qui leur a valu d’être appelés « le roman d’Uji ». D’anciens commentateurs ont refusé d’attribuer ce « roman d’Uji » à Murasaki-shikibu, et ils ont imaginé qu’il ait pu être écrit par sa fille, Daini no Sammi… Ce roman d’Uji suit le fils putatif du Genji, qui, en regard de son père officiel, fait figure d’anti-héros, non pas au sens où il ne serait qu’un médiocre, mais parce qu’il échoue plus systématiquement.

Comme dans Adolphe de Benjamin Constant, dans les trois cents dernières pages, « la situation est toujours la même ». Le récit s’enroule sur lui-même, de façon à montrer que son dernier héros, Kaoru, conseiller bientôt promu général de la Droite, souffre de ce que nous appelons une névrose d’échec, laquelle se manifeste, comme il se doit, par la compulsion de répétition. En effet, il tombe successivement amoureux, mais sans être bien sûr de ses sentiments, des trois filles du Prince Huitième, châtelain d’Uji, et se les fait chaque fois souffler par son meilleur ami, le très volage Prince Tiers, troisième fils du quatrième empereur. Il est vrai que le Conseiller-Général a fini par découvrir qu’il était le fruit d’une infidélité de sa mère. La honte de sa naissance lui interdit d’oser vivre ; et c’est presque pour se punir et le sachant qu’il favorise le Prince Tiers, dont il a fait son confident.

La troisième fille, illégitime elle aussi, – elle se compare elle-même à un « bateau au gré des flots », – après s’être donnée au Prince Tiers, comprend qu’elle s’est trompée sur ses sentiments, que c’est en réalité le Général qu’elle aimait. Elle se précipite alors dans la rivière Uji. On la repêche in extremis, mais, refusant de revoir le Général, elle entre en religion.

On discute encore la question de savoir si ce roman est terminé ou pas, parce que le livre s’arrête sur une aposiopèse (au milieu d’une phrase). La mort a-t-elle empêché Murasaki-shikibu de conclure ? Ou a-t-elle voulu suggérer que la vie s’interrompt avant d’avoir livré son sens ?

Qu’une Japonaise de l’an mil se soit élevée à une telle conception de l’art et de la vie paraîtra peu plausible, peut-être. Pourtant, il est devenu banal de la comparer à Proust. René Sieffert a opposé bien des objections raisonnables, mais la comparaison n’en est pas moins légitime. On peut arguer qu’ils ont fait tous deux le choix d’une prose si constamment poétique que ces catégories de prose et de poésie en ressortent érodées ; on peut ajouter que les univers sociaux qu’ils dépeignent se ressemblent, même si, chez Proust, il n’y a pas que des duchesses ; on peut faire état des prodigieuses explorations psychologiques dans lesquelles ils nous entraînent… Tout ceci n’est point faux, mais ce n’est pas l’essentiel. Ce qui encore les rapproche, c’est d’avoir tenté tous deux un inventaire exhaustif de toutes les nuances du sentiment, de toutes les oscillations de la vie intérieure, des plus infimes variations de l’émotion, – ce que Proust appelait « les intermittences du cœur », selon la formule qui servit d’abord de titre à son livre ; et on pourrait étendre cette idée d’inventaire à tant de choses qui leur sont chers, depuis les fleurs jusqu’aux belles robes, sans oublier les objets de la vie domestique et les décors de la réception mondaine. Ils ont dressé l’inventaire du monde immédiat, celui qui se rend perpétuellement présent à notre cœur et à notre corps, celui qui nous environne ou qui surgit en nous à tout instant, et qui, pour cette raison, fait peut-être partie de notre essence, ou qui plutôt suggère que notre essence est contingence ; et, bien sûr, la force de l’entreprise est d’avoir voulu que cet inventaire nous soit donné vivant, que notre essence soit conséquemment définie comme création et comme durée. Mais leur trait de génie le plus évident, c’est bien sûr d’avoir choisi le gigantisme, la longueur démesurée, – l’échelle qui correspondait le mieux à l’univers tout humain qu’ils ambitionnaient de faire vivre, – et d’avoir fait le choix de mourir à la tâche, en laissant leur œuvre, sinon inachevée, du moins non corrigée, symboliquement ouverte aux – même peu probables – corrections et additions du lecteur.

François Comba

2 Commentaires

Passionnant article. Merci .

Comme le roman alors ! Merci.