Les jours filaient et, pour l’année 1821, la menace se précisait : ni 1789 ni 1815, l’année 1821 n’avait aucune chance d’accéder à la gloire. Depuis Waterloo, la paix s’appesantissait sur l’Europe et la paix était sous contrôle. Le général de San Martin proclamait l’indépendance du Pérou, mais aucune révolution ne se profilait ; des monarchies vigilantes retardaient l’avenir.

Même la mort de Napoléon, le 5 mai, à Sainte-Hélène, vira au vaudeville. Lorsque Lord Castlereagh reçut la nouvelle, il se précipita au palais Saint-James. Comme il était Premier ministre, il fut aussitôt introduit :

« Sire, je viens annoncer à Votre Majesté la mort de son plus mortel ennemi. »

Étourdi de joie, George IV se leva :

« Est-ce possible ? Elle est morte ? »

Il croyait que c’était sa femme. (L’anecdote sort des Mémoires de la comtesse de Boigne, Mercure de France, vol. II, p. 69.)

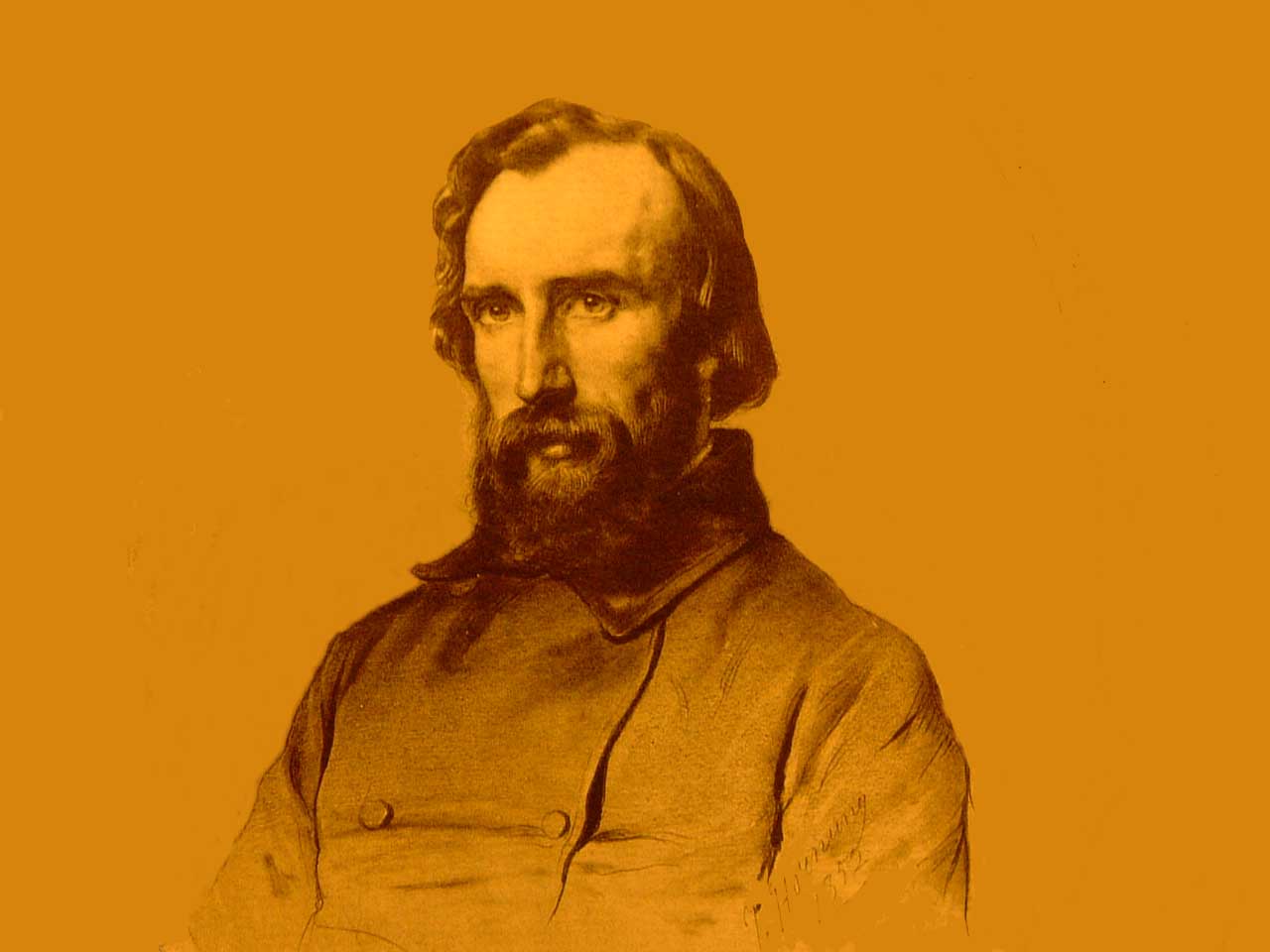

Si 1821 n’imaginait pas quelque chose, elle tomberait dans le néant, elle resterait une année qui n’a pas fait date. Or elle voulait entrer dans l’histoire et elle y réussit parfaitement. Ce que la mort lui refusait, elle le demanda à la naissance. Le 9 avril naquit Baudelaire. Le 30 octobre, ce fut le tour de Dostoïevski. Le temps pressait, les jours raccourcissaient, 1821 se hâta. Le 13 décembre elle enfanta Flaubert. Un quatrième bébé acheva d’en faire une année prodigieuse. Il était né le 27 septembre, à Genève, et il s’appelait Henri-Frédéric Amiel.

Écrire fut le rêve de sa vie ; il voulait être poète ou philosophe, – Hegel ou Hugo. En attendant que l’œuvre vînt, il enseignait : « J’ai été honteusement pauvre dans ma leçon d’aujourd’hui, je rougissais de mon propre verbiage qui ne disait rien et le disait mal. Sur la sellette, je veux dire le fauteuil, je n’ai aucun entrain, aucune vivacité, je suis froid, stérile, et ce qui est plus fort que moi, distrait, oui, entièrement distrait. J’observe ma propre sottise et l’attitude d’autrui, mais je ne suis pas dans mon sujet » (3 novembre 1849). Il vidait les amphis.

Sa vie n’était pas plus remplie. « J’ai trop vécu seul, j’ai trop tôt perdu l’amour maternel, seul exemplaire d’une affection sans intermittence, sans léthargie et sans mort, le seul qui donne l’habitude de l’amour divin » (23 mai 1853). Sa mère avait été emportée par la tuberculose quand il avait onze ans ; deux ans après, son père le fut par le Rhône où il s’était jeté, inconsolable. Il lui restait deux sœurs, la famille élargie, la bourgeoisie genevoise. « Non, il faut revenir et ronger l’os dur de l’éternel tête-à-tête avec soi-même. Quel ennui ! » (2 septembre 1858).

On le pressait de prendre femme. « Puis-je me marier ? J’ai trente-deux ans, une position honorable, 5 000 francs de revenus, une figure présentable ; je ne trouve aucune incapacité venant de moi, aucun obstacle venant des choses… » (21 mars 1854). À trente-neuf ans, il s’avisa de perdre son pucelage : « J’ai eu pour la première fois une bonne fortune, et franchement, à côté de ce que l’imagination se figure ou se promet, c’est peu de chose » (6 octobre 1860).

Il n’était pas doué pour le bonheur ; la joie n’était pas son fort. « Tout s’évanouit autour de nous, figures, parents, concitoyens, les générations s’écoulent en silence, tout tombe et s’en va, le monde nous échappe, les illusions se dissipent, nous assistons à la perte de toutes choses, et ce n’est pas assez, nous nous perdons nous-mêmes ; nous sommes aussi étrangers au moi qui a vécu, que si ce n’était pas nous ; ce que j’étais il y a quelques années, mes plaisirs, mes sentiments, mes pensées, je ne le sais plus, mon corps a passé, mon âme a passé aussi, le temps a tout emporté. J’assiste à ma métamorphose » (8 octobre 1840).

Mais changeait-il tant que cela ? Les années s’accumulaient, mais sa vie restait plate et monotone. « Je rêve tout éveillé, je vis en rêve, je rêve que je vis. Mais n’agissant pas, ne voulant rien, j’existe en dehors de moi-même, je ne me sens pas être » (27 juillet 1875). À part de brefs articles, quelques poèmes et Roulez, tambours ! (1857), chant patriotique, nulle œuvre ne naissait : « Ainsi tu auras couvé des œufs de pierre toute ta vie » (24 juillet 1875).

Les heures mornes, il les donnait à son journal intime, que tantôt il appelle « pharmacie de l’âme », tantôt « musée des guérisons successives de l’âme » (9 avril 1845, 22 novembre 1864). Il se racontait qu’il n’avait pas meilleure compagnie : « Avec quel plaisir je reviens à mon journal, après une journée de séparation ; c’est comme un ami que l’on revoit. Il me fait besoin et me repose. Je lui parle et il me répond. C’est un confident et un conseiller. C’est le livre des souvenirs, et l’heure où je lui rends visite est l’heure du recueillement » (30 décembre 1851). Parfois, tout de même, il doutait : « Ce qui rend ma vie ennuyeuse, <c’est> l’éternelle et détestable rechute sur moi-même » (28 avril 1850). Il rechutait.

Son but était de consigner sa « météorologie intérieure » (12 juin 1850). « J’assiste, pour ainsi dire, au tourbillon intérieur moléculaire qu’on appelle la vie individuelle ; j’ai perception et conscience de cette métamorphose constante, de cette mue irrésistible de l’existence qui se fait en moi » (18 mars 1862). Il aurait voulu avoir conscience de tout, – et tout noter.

Le journal intime était-il approprié à cette ambition ? Il lui rappelait « ce meuble dont parle Töpffer, à la fois parapluie, canne, siège, et qui était insuffisant dans tous les emplois » (26 juillet 1876). Pouvait-il au moins compter dessus pour attraper la vie ? « Mon journal intime est un cercueil où la momie de la journée se conserve, quelquefois embaumée, mais sèche, raide, grimaçante, morte enfin » (30 octobre 1852). Ne fallait-il pas changer de méthode ?

Inexorablement, le journal intime devenait l’ennemi intime de son auteur. « Ce journal est un exutoire ; ma virilité s’évapore en sueur d’encre. Il m’a souvent dispensé d’ami et de femme, en un mot du prochain ; il me délivre encore de mon Moi actif. Tout mon être se résout en contemplation, en réflexion. Ce qui pour d’autres se condense et se concrète en œuvres et en actes, ce qui devient ailleurs livre, famille, capital, gloire, vertu, se distille ici en phrases vaines, en sentences creuses, en formules stériles. J’ai quelquefois pensé que la rédaction de ces pages était un remplaçant de la vie, une variété de l’onanisme, une ruse de l’égoïsme couard, une manière d’échapper au devoir, de tromper la société et la Providence. Cette pensée m’a fait prendre ces pages en dégoût ; puis l’habitude a été plus forte ; la solitude m’a rejeté sur moi-même ; ce dialogue me tenait du moins compagnie à moi-même, et j’ai de nouveau babillé ma vie » (13 juillet 1860).

Ça le faisait souffrir inutilement. « Je suis, quand j’écris, dans la situation d’un enfantement interminable, d’un travail puerpéral qui se contrarierait obstinément lui-même, et ne garderait que la souffrance de l’accouchement sans s’accorder la délivrance finale » (12 février 1866).

La délivrance qu’il appelait de ses vœux, c’était l’œuvre, – le livre avec un début, un milieu et une fin. Or Amiel se faisait vieux. Baudelaire était mort, bon premier, dès 1867. En 1880 vint le tour de Flaubert. En janvier 1881, Dostoïevski les rattrapa. Comme disait Dumas : « Des quatre vaillants hommes dont nous avons raconté l’histoire, il ne restait plus qu’un seul corps… » Le 4 février, Amiel griffonna encore un peu : « Le soliloque est toute la ressource du condamné à mort dont l’exécution se retarde… Comme le lièvre, il revient mourir à son gîte… » Peut-être un lointain souvenir de La Fontaine lui était-il revenu :

Un lièvre en son gîte songeait,

Car que faire en un gîte à moins que l’on ne songe ?…

Le songe d’Amiel s’éteignit le 11 mai. L’échec semblait total. Il n’avait jamais cessé d’écrire, mais rien de construit, rien de clos, rien de vendable. Toutefois, il laissait seize mille neuf cents pages et deux amis, avec la consigne d’en extraire cinq cents, – chiffre que ces dévoués portèrent à mille.

Dans le milieu qui formait, autour de Mallarmé, ce que Maeterlinck (prix Nobel 1911) a appelé « la serre chaude du symbolisme », comme dans les milieux concurrents qu’animaient Fernand Brunetière à la Sorbonne et Anatole France (prix Nobel 1921) dans le Faubourg Saint-Germain, la publication, en 1882 et 1884, des Fragments d’un journal intime fit l’effet d’un coup de tonnerre. La comtesse Tolstoï en traduisit des pages ; l’auteur de Guerre et Paix se fendit d’une préface. Tous ceux qui écrivaient comprirent d’emblée qu’on n’avait jamais vu ça. Aussi chacun y alla-t-il de son commentaire, un commentaire condamné à n’être qu’un commentaire aventureux, puisque précédé d’aucune lecture attentive et complète.

Car le Journal d’Amiel ébranlait, par sa seule longueur, une des certitudes sur lesquelles la vie intellectuelle avait jusqu’alors prospéré : celle que, si le monde est vaste et complexe, en revanche, les livres, mêmes longs, sont encore assez courts, et qu’il sera toujours possible de substituer, au visible compliqué du monde, le lisible à peu près simple des livres qui parlent du monde. Aussi n’était-il pas nécessaire d’arpenter le Journal d’Amiel dans son intégralité, il suffisait de savoir qu’il existait pour prendre conscience qu’il y avait quelque chose de changé, que l’infini moral d’un homme venait de s’égrener dans un livre infini.

Ce ne fut pas le seul effet de cet ouvrage « sans qualités ».

Même s’il y avait eu des journaux intimes auparavant, celui d’Amiel a fixé le genre.

Chaque intervention y est datée, parfois à l’heure près. Comme le disait Maine de Biran : « Notre existence est successive et ne saurait être conçue autrement. » L’écriture d’Amiel avance au hasard, au gré de l’imprévu : événements, rencontres, humeurs, idées, phrases pures.

Cette écriture n’était possible que sous abri, parce qu’elle était vécue comme une maladie honteuse, une « mauvaise habitude » comme on disait alors pour désigner la masturbation ; – de fait, il y a des similitudes entre le fait d’attraper sa plume et celui, quand on est un garçon, d’attraper son sexe, dans la mesure où le but est le même : se ressaisir, se recentrer, triompher d’un désarroi, rassembler ce qui se désassemble, l’adolescence étant une période d’expansion du corps ressentie comme une dislocation du psychisme. Aussi cette écriture s’est-elle d’abord soustraite à l’attention du public ; elle s’est répandue dans le secret.

En même temps, le diariste a beau dire qu’il n’écrit que pour lui-même, il n’en reste pas moins qu’il cherche d’abord à produire une archive, doublée d’un plaidoyer. À l’horizon de son écriture, il y a un lecteur éventuel. Or, par la sélection des faits qu’il opère – et personne ne peut espérer dire tout ce qui lui est arrivé, ne serait-ce que par manque de temps, – le diariste tente d’orienter l’image qu’on se fera de lui. Tout au plus doit-on concéder qu’à l’inverse de l’autobiographe, qui construit un récit rétrospectif, le diariste prend le risque d’écrire sous le coup de l’émotion, et sans savoir ce qu’il aura à vivre le lendemain ou, plus exactement, ce qui lui passera par la tête, ce qu’il éprouvera le besoin de noter.

Le résultat, c’est que le journal intime est la forme libre par excellence, un vrai fourre-tout, qui admet aussi bien l’essai que le récit, et plus encore le soliloque. Néanmoins, pour mériter le qualificatif d’intime, il doit être globalement centré sur la personne qui l’écrit.

Et c’est par là qu’Amiel s’est inscrit dans la modernité. Sa vie durant, il s’est servi de deux mots alors tabous, deux mots qu’un bourgeois bien élevé n’employait jamais, deux mots que Montaigne avait révélés, mais qui n’étaient tolérés qu’en poésie, chez Baudelaire par exemple, deux mots presque neufs donc, et bien capables d’opérer une révolution mentale, deux mots que Gide et Proust, l’un via l’autobiographie et son propre Journal, l’autre par l’établissement de sa subjectivité, devaient d’ailleurs mettre au cœur du siècle suivant : « je », « moi ».

Dans la foulée, plus que ne l’avait fait Flaubert avec l’angoisse de la page blanche, Amiel avait lié écriture et impossibilité. Gide s’en est fait l’écho dans Paludes (1895), où il nous montre un jeune homme pataugeant impuissamment dans des projets d’écriture comme on patauge dans un marécage – « palude » est synonyme de marécage, – dans une ambiance de paludisme intellectuel – fièvre et faiblesse, – et sa sotie – Paludes est une sotie – semble aussi bien faire la satire du poème mallarméen, par lui-même asphyxié, que la parodie de son exact opposé, le goutte-à-goutte infécond du diariste amiélien.

Influence donc, mais incompréhensible à tous ceux qui, ayant ouvert le texte, s’y étaient ennuyés, s’en étaient irrités, l’avaient jugé indéfendable. Ainsi, Paul Bourget, au nom de l’intérêt supérieur de la littérature, a vilipendé « le cas Henri-Frédéric, variété ultime et morbide de l’individualisme » ; il s’est indigné contre ce « Narcisse » qui se contemple, et lui seul, au lieu d’affronter le monde ; il a mis en garde contre ce qui, à ses yeux, n’était pas de la littérature mais son « dévoiement ». D’autres ont traité Amiel de névropathe, inoffensif toutefois.

Qu’Amiel ait été, au choix, névrosé obsessionnel ou maniaco-dépressif, donc malade, nul n’en doute ; mais, une fois posé ce prétendu diagnostic, nous voici pourtant confrontés à la double longévité de son texte : longévité anthume, – quarante-deux ans d’écriture, de prolifération inexorable ; longévité posthume, – cent trente ans déjà, et des lecteurs qui s’appelaient Léon Tolstoï, André Gide (prix Nobel 1947) et Paul Valéry, puis, plus près de nous, Anaïs Nin, Jean-Paul Sartre (prix Nobel 1964), Marcel Raymond, Jean Starobinski (deux spécialistes de Rousseau), Georges Poulet (spécialiste de Proust), et des chercheurs disséminés dans le monde entier. Ce qui revient à dire qu’avec une espérance de vie à peu près nulle, affligé de défauts morbides, mais pas mortels, le Journal d’Amiel a su rester vivant.

Reste à comprendre pourquoi.

Le cas Henri-Frédéric Amiel nous oblige à poser une bien étrange question : qu’est-ce qu’on fait quand on ne fait rien ?

Qu’est-ce qu’on fait quand on ne sait pas ce qu’on fait, quand ce qu’on écrit ne correspond à aucun projet même vague, à aucun sujet bien défini, quand on bavarde, quand on divague, quand on piétine, quand on patauge toujours dans la même eau, quand on n’écrit que pour écrire, sans commencement et sans fin, sans qu’aucun plan n’impose la suite, faisant chaque jour des pauses, mais non pas des étapes, quand on soliloque intarissablement et si longuement qu’on cesse bientôt de savoir ce qu’on a déjà dit, quand le texte n’a aucun statut, et qu’arrivé à la fin de sa vie, on le comprend soi-même si peu et si mal qu’on n’imagine pas d’autre moyen de le publier, c’est-à-dire de le sauver, que de l’amputer de 97 % du total ?

J’ai une hypothèse.

Amiel avait lu Hegel ; – il lui a consacré des cours. Il avait donc été confronté à cette encyclopédie philosophique où tout est dit dans une complète organisation du savoir, et il avait pu apprécier, si j’ose dire, le contraste avec l’œuvre que lui-même n’écrivait pas.

Philosophe lui aussi, Amiel pourrait avoir été, à son corps défendant, à son grand dam, à son insu aussi sans doute, un « anti-Hegel », et son Journal serait, non pas un Contre Sainte-Beuve, mais un Contre Hegel. Ce texte désorganisé, inabouti, serait une réponse fragile, intellectuellement intenable et pourtant obsédante, inoubliable en tout cas, à la certitude hégélienne, une réponse qui dirait : Non, la conscience n’est jamais autre chose que de la conscience de soi ; la pensée ne vient à bout de rien ; le monde échappe à toute tentative de mise en ordre ; la durée n’a pas de cohérence ; et, face à l’hétérogénéité du réel, l’Être des déistes et métaphysiciens n’est qu’une illusion des langues européennes (qui, opposant le singulier au pluriel, font le lit du monothéisme) parce que nous n’existons pas dans un temps continu, mais dans des instants successifs que rien ne lie, et dont le journal intime, en tant que collection de fragments, est la seule métaphore plausible, la seule équivalence.

En rapprochant Amiel de tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont répondu à Hegel (Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Heidegger…), cette hypothèse permet d’entrevoir pourquoi il reste encore aujourd’hui des gens qui s’intéressent au Journal d’Amiel, – le texte intégral a paru en douze volumes à L’Âge d’homme (1976-1994), – au choix qu’il a fait d’une écriture non prévisible.

François Comba