Human, le film de trois heures de Yann Arthus-Bertrand est sorti il y a deux ans, et avec son précédent opus, Home, c’est l’occasion de parler d’un type de films bien particuliers : les films-planète.

Dans cette catégorie plutôt fournie ces dernières décennies, citons les plus connus : la trilogie de Ron Fricke (Chronos, Baraka, Samsara), la trilogie des “Qatsi” (Koyaanisqatsi, Powaqqatsi, Naqoyqatsi) de Godfrey Reggio et la trilogie de Terrence Malick depuis qu’il a repris la caméra (Le nouveau monde, The Tree of Life, A la merveille).

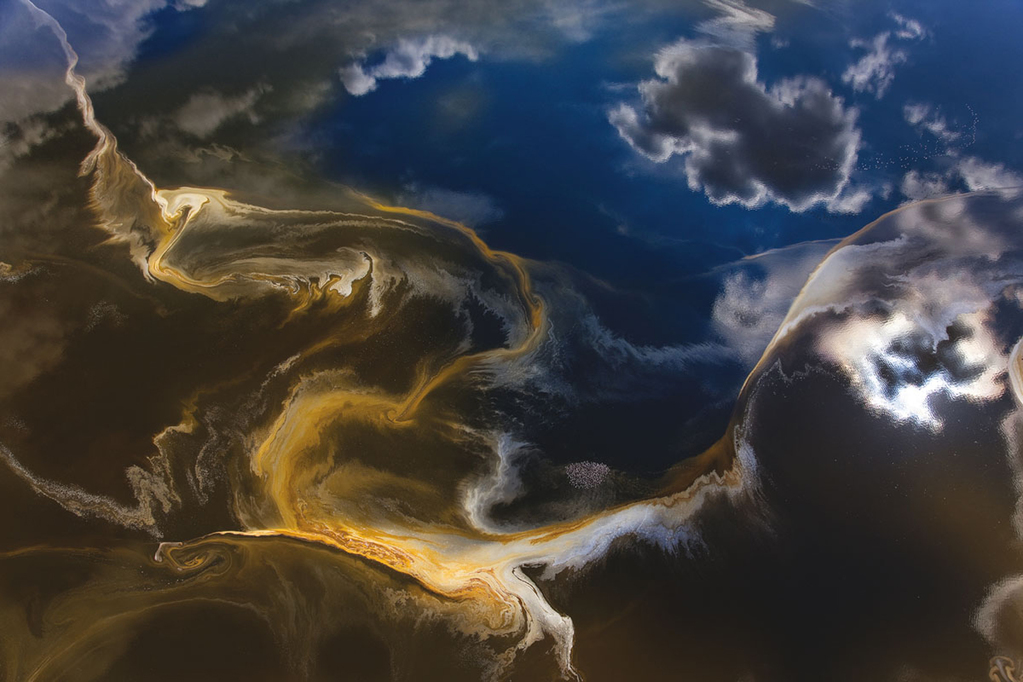

Ces films fonctionnent sur un dispositif artistique simple. Ils montrent des images panoramiques de paysages grandioses et des gros plans très léchés d’animaux ou d’humains, le tout sur de la musique instrumentale. Cette musique accompagne et codifie les deux sources d’images du film, sources d’images qui seront alternées pour être mise en opposition : “1) Les images “Regardez comme la terre, la nature et les animaux sont beaux, purs et innocents“. 2) Les images “Regardez comme l’homme, pauvre petit parasite irresponsable, les dévisage, les détériore, les détruit avec ses gros camions, ses avions supersoniques, ses usines qui enfument, ses poulets en batterie, son instinct guerrier et compétitif“. Généralement la musique qui accompagne les images de la nature triomphante est jouée en accord majeur (épanouissement, grandeur, éclat, enchantement) et la musique qui accompagne les images de ce qu’a déformé la main de l’homme est jouée en mineur (industrie, bruit, pollution, saleté). Le Bien et le Mal sont ainsi parfaitement définis à l’oeil et à l’oreille. Ils suivent une logique d’opposition simple : création naturelle/destruction humaine. Cette dialectique “pôle+/pôle-” est censée faire mouche dans la tête du spectateur. Ce dernier a déjà été préparé par d’innombrables reportages sur sa responsabilité d’enfumeur en chef, sur la banquise qui fond et les ours faméliques. L’objectif du réalisateur est alors précis : il s’agit d’interpeller la dernière part d’humain qui est en nous, de toucher cette ultime petite graine de sensibilité, cette carte du tendre qui nous relie encore avec Dame Nature.

.

Evidemment, aucun de ces films ne parvient vraiment à son objectif, et à force de les voir s’accumuler ces derniers temps, il faut expliquer le pourquoi de cet échec partiel.

.

Paradoxalement, il faut d’abord invoquer le léger défaut dans la cuirasse du cinéma. Cela parait toujours très impressionnant le cinéma comme ça, surtout en lisant les chiffres de fréquentation mondiale d’un film, mais Human – oeuvre qui peut se voir gratuitement dans une salle ou sur YouTube – aura beau être regardé par des centaines de millions de gens, ça ne créera pas de générations spontanés d’écologistes ou d’amoureux du genre humain sous prétexte qu’ils auraient été bombardés par trois heures d’images-planète, de vols de flamands roses et d’interviews “interpellantes” face caméra. Le cinéma est un art à l’effet psychologique très complexe dont on pourrait dire que sa réussite première est déjà de divertir. Si au passage, il parvient à faire réfléchir, à se questionner, c’est une très bonne nouvelle. S’il amène à s’engager, on tient là un petit miracle. Croyez-moi, l’expérience de la réalisation amène à être très modeste sur les vrais effets d’un film, quel que soit son contenu et son intelligence. Le cinéma, ça “impacte” mais jamais autant qu’on ne l’imaginait devant son ban de montage.

.

Le second défaut de ces films-planète est formel. Dans leur traitement esthétique et dans leur articulation, ils ont la fâcheuse tendance à éluder toute complexité et toute subtilité. Ça parait bête de le rappeler, mais on ne voit pas comment un film pourrait entrer dans la complexité quand il répète un procédé systématique de cinq minutes d’images vues du ciel puis de dix minutes de tunnels de témoignages, le tout répété vingt fois sur la longueur de trois heures (pour Human) ou quand il enquille deux heures d’images-planètes monumentales sans dialogues et sans commentaire, montées en clip sur de la musique classique (pour la trilogie Qatsi ou pour un film comme Baraka). Formellement ces dispositifs-là, automatiques, répétés, immuables, empêchent toute évolution du propos du film, toute naissance de personnages ou de situations auxquels le public puisse s’identifier durablement. Ils finissent par tuer l’intrigue à l’intérieur de l’oeuvre. Que va-t-il s’y passer, s’y incarner de nouveau au bout d’une demi-heure ? Rien, il ne peut rien se passer de nouveau, à part de nouveaux plans panoramiques, de nouvelles interviews et des plans serrés sur un petit singe méditant dans l’eau chaude. Sur la longueur de leur montage, ces films finissent par produire une sorte de contre-sens même du propos qui est finalement de montrer toute la diversité et la finesse du monde, la particularité des cultures, la possibilité pour les humains d’habiter des interstices insoupçonnables, de faire fonctionner leur art du contre-pied, de jouir du plaisir de l’ambiguité, ce suspense naturelle de la vie qui nous relie très subtilement, loin de tout procédé formel machinique et d’images monuments.

.

Prenons un exemple simple d’effet contraire. A la différence de ce que beaucoup de réalisateurs peuvent croire, quand on interroge des dizaines de témoins dans un studio avec le même fond noir derrière eux, le même procédé de lumière et le même principe de gros plan et d’interviews face caméra, on peut croire qu’on rend ces témoins “égaux”, on peut croire qu’on donne à tous le même dispositif neutre, la même chance de tirer leur épingle du jeu, on peut même croire qu’on va fabriquer du lien et de l’universalité entre les témoignages en passant d’un visage à un autre dans le montage du film. Mais ce qui se produit sur la longueur, c’est l’effet inverse : ça n’égalise pas, ça banalise, ça trivialise et ça finit même par aplatir la hiérarchie des témoignages et des problématiques humaines. La problématique d’un dragueur quarantenaire qui vient de témoigner de son hypersexualité ne peut pas être mise sur le même plan que la problématique d’une victime de génocide qui parle de ses traumatismes. Ce ne sont pas des problématiques égales, ni même jumelles dans un film. Plus grave, ce procédé photographique sur fond noir a le gros défaut de sortir un être humain de son contexte ce qui est l’incohérence formelle la plus forte de tous ces films. Car ce que devrait faire épanouir un film-planète qui s’appelle Human et qui se veut parler de diversité, c’est l’idée qu’un humain est toujours un humain dans son contexte naturelle, dans son lien particulier à sa nature, à son environnement, à son entourage. Human ne devrait finalement s’intéresser qu’à ça, qu’à ce lien homme-contexte puisque c’est sur cette corde identificatrice qu’il veut appuyer chez le spectateur. Or ce qu’un réalisateur un peu chevronné comme Yann Arthus-Bertrand devrait savoir, c’est qu’un paysan français et un président de la République de l’Uruguay comme José Mujica, même issu lui aussi de la paysannerie, ne sont pas égaux dans la maitrise de l’exercice de l’interview en studio avec fond noir et adresse du témoignage face caméra. Et la preuve c’est qu’en moins de deux semaines d’exploitation, une interview et une seule ressort déjà, bombardée partout sur les réseaux sociaux : celle de José Mujica. Comme par hasard elle a cannibalisé toutes les autres à la vitesse de l’éclair, alors qu’en terme de contenu, si elle avait été exprimée par quelqu’un d’autre, personne n’y aurait prêté attention. Maintenant, si les interviews de Human avait lieu chez les gens, sur leur canapé, dans leur maison, dans leur environnement, avec un interlocuteur posé à droite ou à gauche de la caméra, quelqu’un avec des yeux pour écouter, une bouche pour sourire et une vraie volonté de mettre le témoin en confiance, là tout à coup, il y a beaucoup plus de chances que la puissance de chaque témoignage retranscrive la diversité des personnalités et produise au fil du montage “une égalité de destin personnel” qui permet au paysan inconnu d’exister cinématographiquement à côté de José Mujica. C’est toute l’expérience d’un cinéaste que de savoir qu’il n’y a jamais de neutralité de la caméra et que c’est au réalisateur d’arriver à la rétablir.

.

Pour autant ce défaut formel des films-planètes ne saurait cacher le vrai gros problème de fond, le vrai gros problème du contenu de ce qui est montré, ce vrai gros problème qui fait de ces films des oeuvres particulièrement réactionnaires. Les films de Yann Arthus-Bertrand, Ron Fricke ou Terrence Malick développent des idées terriblement passéistes sur le monde. Ce sont des films dont les images assènent sans recul des préceptes conservateurs, des fantasmes nostalgiques dénués de tout fondement et de toute validation scientifique sérieuse : “notre planète, ce paradis perdu”, “la terre, cette boule merveilleuse… vue de l’espace”, “nous avons perdu notre harmonie avec la nature”, “c’était mieux avant”, “la solution est en chacun de nous”, ” si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même”. Ces axiomes entérinés dès le premier panorama ne mériteraient-ils pas un petit examen préalable : en quoi le monde, c’était mieux avant ? sur quels critères un habitant de la terre vivant au XXIème siècle pourrait nous démontrer sérieusement que le XXème, le XIXème, le XVIIème siècles, le Moyen-Age, l’Empire Romain c’était mieux qu’aujourd’hui ? où, quand, en quoi la terre a été, fut ou est un paradis, un espace de beauté sidérantes à se pâmer toutes les 5 minutes devant ? pourquoi les images vues du ciel seraient plus belles, feraient plus sens, feraient mieux comprendre la majesté du monde qu’un plan d’Iphone sur un poisson rouge dans le bocal d’une chambre d’enfants ? et dans ce montage systématique d’images vues du ciel, pourquoi n’y a-t-il d’ailleurs jamais d’autres registres que ces travellings élégants au-dessus de rivières magiquement sinueuses, d’oiseaux superbement élancés ou de désert éclairé au crépuscule ? pourquoi pas le registre des images satellites ou de celles faits par les drones de l’armée américaine pendant un tir sur une colonne de djihadistes ? enfin sur le coeur du débat, en quoi des solutions qui doivent s’appliquer à l’échelle de pays entiers ne pourrait désormais venir que d’une révolution à l’échelle individuelle ? en quoi ce discours écologiste désormais centré sur la révolution de l’individu se distinguerait du discours du pire des self-made-men capitalistes des années 80 hurlant “change yourself/do it yourself”. Ajoutons encore que non content de drainer les pires clichés sur l’écologie politique, les auteur de ces films ne semblent pas réaliser à quel point ils illustrent tous leurs clichés par une imagerie systématiquement apocalyptique, systématiquement millénariste, monté sur un principe de montage “attention on va tous mourir à cause du progrès”, un fond de pensée qui est la caractéristique des mouvements sectaires de l’époque new-age.

.

Pour s’amuser, si au lieu de faire croire qu’ils ont été signés par Yann Arthus-Bertrand, Ron Fricke ou Terrence Malick, le site parodique Le Gorafi révélait que Baraka, The Tree of Life ou Human ont été réalisés par quelque gourou d’une secte type l’Ordre du Temple Solaire, Heaven’s Gate ou Waco – qui produisaient à la chaine ce type de clips pour préparer leurs adeptes au grand voyage-suicide – tout le monde éclaterait de rire en se demandant qui peut bien mordre à l’hameçon de panoramas de coucher de soleil aussi pompeux, d’effets de ralentis aussi tapageurs, de montages alternés aussi imprécateurs, et d’un propos général directement venu de l’extrême droite sur la décadence supposée du monde industrialisé et globalisé. On vient de voir les réseaux sociaux s’esclaffer devant les images de désert illustrant le dernier clip de Francis Lalanne, mais qu’ont-elles de si différent des images de désert qui ouvrent Human, ou traversent Home, Baraka ou The Tree of Life ? Techniquement rien. Philosophiquement rien non plus. Elles sont empreintes du même fond de pensée réactionnaire.

.

Pour situer le caractère pleinement conservateur de ces films et de ces montages d’images-planètes, il suffit de faire un petit jeu très simple : regarder ce que le réalisateur “qui-trouve-que-c’était-mieux-

.

Or, aujourd’hui, en 2015, combien d’entre vous travaillent vraiment dans un immeuble d’acier et de verre transparent ? Combien d’entre vous, même dans des start-ups pleines d’open space ont ce système de bureaux en configuration panoptique ? Bien sûr, c’est l’art du réalisateur que de choisir un gros cliché pour marquer le spectateur, mais quand à l’heure de l’Iphone 6, de l’Oculus Rift, de l’imprimante 3D et des opérations chirurgicales à distance, on n’a rien d’autre à illustrer sur la modernité qu’un grand immeuble de verre datant des premiers temps de la Défense, on est juste bon pour la tisane et les charentaises. Dans la liste des films-planète réactionnaires, on pourrait d’ailleurs rajouter Melancholia de Lars Von Trier, tant celui qui nous a semblé avec David Lynch le plus apte à traiter de la complexité de la modernité, de ses trous noirs à l’intérieur de boites bleues, s’est lui aussi soudainement mis à faire des films où il donne le rôle principal du méchant à.. un publicitaire. Un publicitaire en 2010 ! Là encore, dans les années 70, on aurait compris. Même Jean Yanne le faisait. Mais en 2010, un publicitaire pour incarner le suppôt du capitalisme… sérieusement… Est-il alors surprenant que Melancholia soit le premier film où Lars Von Trier se met lui aussi à attendre la fin du monde en se réunissant en cercle dans la prairie ? De ce jour-là, il rejoint malheureusement ses collègues au terminal de la secte Malick.

.

On peut désigner le grand-père en cinéma et en photographie de tous ces travaux néo-conservateurs. Il s’agit d’Albert Kahn, ce banquier philanthrope qui au début du XXème siècle à lui aussi envoyé dans le monde entier des équipes de cameraman pour constituer une bibliothèque des “Dernières archives de la planète”. Eh oui, on parlait déjà de “dernières archives” pour s’inquiéter de l’état de la planète il y a cent ans. Bien sûr, ça partait là aussi d’un très bon sentiment. Le jeune Alsacien avait vu la France et l’Allemagne se déchirer sur une région devenue le jouet des patriotismes belliqueux. Il pensait que c’était parce que les nations se connaissaient mal. Il voulait faire oeuvre de pédagogie et d’universalisme : rapprocher les peuples en leur montrant leurs images. Il s’y est ruiné, mais qu’importe, il a laissé un très beau musée-jardin à Boulogne-Billancourt et la plus belle collection au monde d’autochromes, le procédé photographique des frères Lumières. Et après ? Les peuples et les nations se comprennent-ils mieux grâce à ces images ? Evidemment, non. Tout ça n’a pas crée de rapprochement diplomatique particulier entre les peuples photographiées et ceux qui ont appuyé sur le déclencheur. Avec le temps, ces images sont juste devenues ce qu’elles étaient déjà il y a un siècle : de très belles images de la planète…. il y a un siècle, et bientôt un motif d’enchantement pour bombarder Facebook de photos sur le folkore d’antan, sur Paris ou sur Bombay en 1900.

.

Il est l’heure de conclure le propos de cette chronique et d’y adjoindre une précision importante. Il ne saurait ici être question de remettre en cause le désir politique des films de Yann Arthus-Bertrand, Ron Fricke, Godfrey Reggio ou Terrence Malick, et les moyens financièrement conséquents qu’ils veulent mettre en jeu pour y arriver. Le cinéma reste une superbe industrie artistique qui justifie qu’on y mette des millions d’euros pour exprimer des choses qui ne coutent que des milliers d’euros dans les autres arts, et c’est là tout à l’honneur de ces cinéastes de vouloir faire des films qui engagent des idées, de croire encore que les reproductions dogmatiques du monde portent un poids sur les consciences, de penser qu’il faut claquer de oeuvres de 3 heures en 70 mm pour cela, surtout à un moment où le cinéma mondial déserte totalement la politique et décline les responsabilités d’un vrai regard sur l’état du monde, comme l’a parfaitement noté Les Cahiers du Cinéma dans son dernier numéro (Le vide politique du cinéma français). Il n’est pas non plus dans mon propos de moquer le passé. Le passé est toujours très intéressant, il est bourré d’enseignements et de cas de jurisprudences à faire valoir. Mais il n’y a absolument pas à fantasmer ce passé, et particulièrement quand on parle du nôtre. Pour tout cela, le fond du propos et le traitement formel des futurs enfants de Baraka, Human ou The Tree of Life ne peuvent plus continuer d’accumuler de tels clichés réactionnaires, de telles hallucinations mémorielles et de tels propos viciés sur les affres de la modernité alors que c’est justement cette belle modernité qui permet à tous ces réalisateurs d’avoir une industrie du cinéma, une logistique de tournage hyper performante, des hélicoptères ou des drones, des iphones et des caméras hallucinantes pour péter des images 3D et des sons HD censés en mettre plein les mirettes. Moyennant quoi, on arrive au paradoxe intenable d’un propos éminemment conservateur qui tape au marteau sur la modernité par l’intermédiaire d’images qui sont hyper sophistiquées, hyper techniques et hyper travaillées sur les logiciels de retouche (ce qui est la déformation hygiéniste un peu trouble des gens qui viennent de la photographie et qui ne trouvent jamais leurs images assez propres).

.

Il y a là une incohérence qui n’est pas enviable.

.

C’est en quoi on répétera cette intuition de l’ami Rimbaud, principalement par ce qu’il l’a balancée à 18 ans : “Il faut être absolument moderne. Point de cantiques : tenir le pas gagné. Dure nuit ! le sang séché fume sur ma face, et je n’ai rien derrière moi, que cet horrible arbrisseau !… Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes ; mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Cependant c’est la veille. Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Et à l’aurore, armés d’une ardente patience, nous entrerons aux splendides villes.“.

.

“Nous entrerons aux splendides villes“, les amis ! Pas “Aux splendides relais de la forêt” ! Il faut être moderne, absolument moderne. Jamais le monde n’a été aussi génial, fascinant, passionnant à vivre qu’en 2015 et dans les villes – les villes font partie de la nature, et ce n’est pas parce qu’on aime les villes qu’on n’aime pas les forêts et les glaciers. Jamais la modernité et le progrès n’ont donné à autant de gens la possibilité de faire exactement ce qu’ils veulent faire dans la vie, d’aller au bout de leur désir, de transformer leur passion en réalisations concrètes, pensées, imaginées et désormais imprimées en 3D. Jamais la modernité et le progrès n’ont permis de trouver à ce point des solutions viables et pérennes aux problématiques actuelles de l’écologie.

.

Pour le reste, je répète que quand on veut vraiment changer le monde avec des résultats tangibles, le plus sûr moyen reste de s’engager en politique ou dans les mouvements citoyens. C’est là que ça se passe, c’est là qu’on se frotte au granuleux du combat politique et du changement, c’est là qu’on croise le fer des idées et des idéologies, c’est là qu’on porte des lois ou des contestations, c’est là que la complexité se passe, c’est là qu’il faut “tenir le pas gagné”.

.

C’est là que devrait se placer le Human d’Arthus-Bertrand et les films-planète.

C’est là qu’est l’humain, le vrai, le dur, l’opaque.

Le sens du combat.

Au sol.

.

Benjamin Rassat – cinéaste